2006年08月31日

漢字で書くと「鳳梨」

前日、当日、後日と3夜に及んで呑めや歌えやのドンチャン騒ぎを開催してくれたそれぞれの諸氏達には、只々、感謝が募るばかりである。日を追うごとに身体のあちこちが痛くなってくるのは酔っ払って記憶をなくし暴れたりしたからではなく、嬉しさのあまりに筋肉そのものが喜びの悲鳴をあげている、そういうことにしておきたい。

奇しくも同日に生まれた世界三大スターの残りの2人(ぺ・ヨンジュン、マイケル・ジャクソン)もきっと世界の何処かでドンチャン騒ぎをし、スターらしく喜びの祝杯をあげていたことだろう。

さて、モブログにあるように、28日には、てっちゃん@英気養う期間 がフルーツの山盛りをくださった。パイナップルはみっしりと重たく、とても熟れていて、南国の果物らしい甘くて芳醇な香りを放っていた。

この果物は東南アジアでとってもポピュラーなデザートで、何処の国も路上でも廉価で手に入り、そして、美味だった。

タイのバンコックにある安宿街カオサンロードでは、巨大な氷で冷やされた果物が屋台で5B~10Bで売られていて、旅人が思うままに舌鼓をうっている。棒にささったパイナップルは喉の渇きを癒してくれるからコカコーラを飲むよりずっと手っ取り早い。

パッタイと呼ばれるタイの焼きそばが10B。50円もあればそれなりの食事ができてしまう。

パイナップルはタイ語で「サパロット」と言う。日本語で「札幌っ」というとタイじゃパイナップルが出てくるから試してごらん。嘘じゃない。ホントだよ。

*

*

インドの鉄道駅には、弁当売りやら胡瓜売り(もぎっただけの胡瓜)やチャイ売りがはびこっていて、虎視眈々と乗客のポケットから小銭を毟りとろうと目論んでいて、なかなか気が許せないわけだが、その物売りの中にフルーツ売りがいる。

この手の物売りだと、ミカンやバナナがメジャーで、南の地方に下るにつれてパイナップルを頻繁に見かける。

パイナップルは濃厚な甘みがたっぷりで、南インドではどこで食べても満足できた。インドではなぜかパイナップルに塩と胡椒と唐辛子を混ぜた粉末を振りかける習慣があって、それは日本のスイカと同じ食べ方である。

一瞬、物怖じしてしまうけれど、案外、これが病みつきになる調味料で、一度この方法で食べてしまうと素のままだとどうも物足りなくなっちゃう。

岩塩の塩味とパイナップルの甘味が相乗効果をなすのだ。

何本かまとめて買うと、バナナの葉で織り込んだ器用な入れ物に調味料をいれ、無愛想なインド人が渡してくれる。

*

*

インドネシアのバリ島の安宿は、ロスメンと呼ばれていて、何処の国にもあるゲストハウスと同じである。

ただし、ロスメンには朝食が出る。

クタやスミニャックのビーチ沿いでも、山間のウブドでも朝になると朝食が運ばれてくる。

ウブドにあるロスメンは田園風景が見渡せて、聴こえてくるのは風の音と、遠くで奏でられているガムランと呼ばれる民族音楽だけという何とも贅沢な環境である。

長期滞在が可能な宿代にも関わらず庭のあるコテージに滞在できる。朝、気の向くままに起きると、バリニーズが声を掛けてくる。

朝食の合図だ。

粉をお湯で溶かしたバリコピというバリ島の名物である珈琲を、粉ごと飲まないようにそっと口にし、よく焼けたトーストを齧り、パイナップルが盛られた朝食を食べる。

モンキーフォレスト(猿の森)からやってきた猿にちょっかいをだして、気がつくともう一度寝ている。喧騒なんてのはどこにもない平和的な世界である。

2006年08月30日

森の生活

・H.D. ソロー 「森の生活」(上)(下)

街から離れ野性味溢れた生活を送りながら、哲学的思想を育み、米国文学史上の稀有な存在として、19世紀半ばに登場してから人々を魅了し続けているソロー。

ウォールデン湖畔に自らの手で家を立て、僅かなお金をもとに2年2ヶ月の歳月を過ごした生活を詳細に記した本だ。

元祖ナチュラリスト。自然哲学者。今でもキャンパーやアウトドア好きのバイブルとして名高い。そしてアジアやインドを旅している人の多くが持っている本がこの本だった。

畑を耕して生活をサイクルし、時折、余剰の農産物を売って換金したりする。

資本主義社会とも共生する自給自足のライフスタイル。

畑からは採れない生活品(油、燃料等、種、古着の衣服)についてもどのような方法で補完するか詳細に及んでいる。

ソローの優れた点は、決して社会から切り離された孤立的な存在ではなく、また、生活自体が文化的なマイノリティに陥ることはなく営まれている点だ。そして、彼は社会全体に在る一人の構成員として行動し、外部にきちんとリンクしている。

森の中で孤独とどのように向き合うのか、内省的に考察することで、築かれたアウトドアライフ。必読である。

ちなみに、本作品はP・オースターの「幽霊たち」に、物語を進めるにあたって重要なアイテムとして登場する。

米国文学史に名を連ねる作品を、ユーモアと軽い皮肉を織り交ぜて自分の作品に堂々と引用するあたりがオースターらしい。こちらも必読。

2006年08月29日

両手いっぱいの言葉

・寺山修司「両手いっぱいの言葉―413のアフォリズム」

昭和58年(1983年)、肝硬変と腹膜炎で敗血症となり、享年47歳の若さでこの世を去った寺山修司の名言集がこの「両手いっぱいの言葉―413のアフォリズム」。

寺山自身の膨大な著作の中から選びぬかれた数々のアフォリズムだ。

言葉の錬金術師と呼ばれる氏ならではの文章は、珠玉の磨かれた言葉ばかり。

「寸鉄人を刺す」という諺の如く、言霊が心に届いて、しばし離れない。

名言集なので、最初から読まなくても気分しだいでどのページから読んだって愉しめる。

時々、無性に手を伸ばしたくある時がある。そんな同書の有名な一句。

一本の木にも流れている血がある

そこでは 血は立ったまま眠っている

これぞ寺山。渇望する独特の感覚こそが真骨頂なのだ。

2006年08月28日

移り変わる社名、再会、阿波ダンス

会社、特に会社名というものは、実像を明確にするために虚体にペタリと貼り付けられた単なるタグのように思えても、案外、靖国的な精神的指針を持ちあわせていて、目には見えることなく、それなりに機能し、実体と密接に結びつきが強いものなのだと感じる場面に出くわした。

つまりは、単純に会社名がひとつ変わっても、受け手側の感情は複雑であり、個々人によって一喜一憂するのである。

それにしても己の欲するままに肥大化してゆく巨大な生物は、何処に行こうとするのだろうか。

そのうち、日の丸も国会議事堂も日本銀行券も黄色いイコールで結ばれちゃったりして・・。

って、仕事絡みを記事ネタに終わらすのもなんなんで、たまには週末的な内容をチラッと公開。

*

*

金曜日、旅行会社に勤務しているケンカネコ氏と落ち合う。

駅を降りると太鼓の音がするので、音を頼りに進んでみると祭りをやっていた。

盆踊りだ。

そこで中学の同級生Sさんと会う。すっかりママさんの雰囲気が板についた感じ。

旦那さんも同級生である。

離婚したら同窓会に行きづらいな、なんて不遜なことを考えつつ「また電話するねぇ」と言い残して、馴染みのトンカツ屋に。

丁寧な小料理も食べられるお店で、トンカツ以外もしっかりとしているので重宝している。

小鉢を突いて揚げたてのトンカツを食べ、ビールを飲む。

そのあとはいつものコースで、レコードの流れるジャズバーに。

金曜なので混んでいる。

カチャ・イートのアルバムが架けられていた。低音が染み渡る。

テキーラトニック、ボッチボール、バーボンソーダを呑んで、すっかりホロ酔い。

明日は土曜なのに仕事としょげて呟いているケン氏を肴に11時ごろまで呑む。

*

*

土曜日、曇り空なので海に行くのを中止にし、吉祥寺に行く。

先日の記事に書いたように、やはり、吉祥寺にあるタイ料理レストラン「アムリタ食堂」は知人が営んでいるレストランだった。

Iさん、久しぶりの再会である。

お子様がすっかり大きくなっていた。初めて会ったのが13年前と思うと長いようであっという間だ。

吉祥寺界隈のテクノのイベントに行ったのが10年ぐらい前。懐かしいね。

思えば、すっかり大人になりました。

仕事柄、渡す機会がないので、名刺を切らしているのが申し訳ない。

で、Iさんの雰囲気が良い感じに演出されている「アムリタ食堂」は、タイのリゾート地のような吉祥寺のオアシス。テラスが気持ちいい。

満月にライブをやったりもしている。

─アムリタ食堂HP─

*

*

日曜日、週末に開催された阿波踊り。

お誘いのあった伊豆と岐阜のパーティに後ろ髪を引かれつつ友人の熱い説得にて連れ立った高円寺。

Hさんカップルに、M君、そしてKちゃんと午後3時に集合しての場所取り。

M君は、僕が00年にバリで会ったHさんの友達経由でのご対面。

その友達は沖縄で米兵相手にエロくないマッサージしている。

そんな雰囲気の呑んだ暮れ大会。

酔うと瞑想モードになるM君、ワインの呑めないKちゃん、河岸を帰ると言い残して消息を絶つHさん達。

さて高円寺@阿波ダンス、「踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らにゃ損損」という有名なセリフがあるぐらい熱気のこもった祭りで、東京中にある連が参加して踊りまくる。

例のチャンチャカチャンチャカって音が鳴るたびに脳みその中でお花がポッポと咲いていく感覚。

最後は見ながらケタケタ笑ってしまった。気持ちよすぎ。

高円寺で阿波踊りなんて、何をバカな・・・と思い過ごして3x年余り。こりゃ勿体無いことをした。もっと早く行っておけばよかった。

本場の阿波踊りとよさこい祭り、そしておわら風の盆なんてのは、もう衝撃的なんでしょな。

2006年08月25日

愛だろっ、愛

ノット飯島、バット長瀬。

*

*

愛は地球を救う。

24時間テレビ。そろそろそんな季節がやってきた。

この番組が放映される頃になると、ぼちぼち夏も終わりかなと思う。

黄色いTシャツとサライがどうのこうの。

みんなは今年もマラソンを観て、感涙するのだろうか。

僕自身はきっとしない。今風に言うと「っていうか、泣くのとか、マジ無理っ。超ありえなくね?」である。

僕はどうしてかこの番組が小さい頃から苦手だった。

怖いのだ。例の世界各地の荒んだ現状をありのままに放映するあたりが。

何処の国の映像だか分からないアフリカの飢餓の映像。

真っ黒でガリガリに痩せて、栄養失調でお腹が膨れた子供に大量の蝿がたかっている映像。

アルミの皿に乗っている、とうもろこしの粉を溶かしたような液状の不味そうな食事。

悲惨とか可哀想というのを超えて、とにかく印象は「超怖えーー」だった。

なんとかしなくちゃという気持ちにすら、なりようのない衝撃的な映像。

あんなの見て少年に慈愛が芽生えるとでも思ってるのだろうか。今でも不思議でたまらない。

僕の残っている記憶は「とにかくアフリカには行っちゃダメ」というまるで逆の思い出しかない。

そして、同い年くらいの子がビンに詰めた一円玉を武道館に持ってくる映像。

お小遣いの有り金を全て駄菓子とマンガに使い果たしている自分は、まさにダメダメちゃんじゃん!としか思えない感じだった。

僕にとって辛い24時間だ。

とにかく小さい頃からこの番組が苦手だった。

何も学びようがなかった。

あれだけ愛だの自然だの騒いだ翌日のギャップのある番組編成も怖かった。

え?昨日の高まった精神の行方は?

大人の恐ろしさを垣間見た。

世界中でその日に一番暇をしている連中が武道館に集まっているって評したのは、たしかリリー・フランキーだっけか。

*

*

それにしても愛で地球は救えるのだろうか?僕はそうは思えない。

愛は大事だ。

でも愛だけじゃ地球は救えない。

以前にトランスのパーティで、踊ってチベットだか地震のあった国だかを救おうってイベントがあった。

Save For ○○とかっての。

僕といつも一緒に踊っている1コ上の友人は大笑いした。

踊って救えるんじゃ世話ねえよ、と。

でもそれほどまんざらじゃない顔して、いかにも本日は救ってますみたいな連中が多いのがビックリした。

浅はかなノリ。

僕らが一番毛嫌いするパターンだった。

救うのだったら最初から踊らずに何か助けになることをすればいい。

エクスキューズを簡単に得ているその雰囲気が白々しかった。

祈れば地球がどうにかなる、こういうのもダメだ。

すべての共通項はおそらく〝平和〟なのだろうけど、平和というのは、もっと現実的にシビアな問題だ。

*

*

インドやアジアの旅している連中が、日本のサラリーマン社会とかと比較して、アジアで出会った現地の連中は真の豊かさを持っていて、お金じゃ得られない幸福を得ている。それにしても日本は何だろう?お金があっても幸福じゃないじゃないか、とステレオタイプに評する。

おいおい、ちょっと待てよ。本当にそうなのか?

君が見た連中は本当に豊かそうだったのか?

君が感じた印象は先進国からの見た視点じゃなかったのか?そんな風にいつも思う。

明日のパンも食べられなくて、親が誰だか分からずに雨風しのげる家もない状態で、祈れば地球は平和になりますね、それにしても貴方達は平和で豊かそうで羨ましいなと言われたら、僕はきっとそいつの顔めがけて拳を固くするだろう。

祈れば平和になるという考えにいたるまでには、充足しなくてはならない要素が確実に存在する。

衣食住も適度に保証されていて、それでいて適度に文化的な位置付けにあって、初めて祈りの大切さを感じることができる。

全てが適度に充足していれば祈りは必要ないという逆説的な意味じゃない。

祈りは疎かにできないものだ。

ただ祈りの意味合いを履き違えてはいけない。

祈ればいずれは平和になるという考えじゃダメだということだ。

祈りながら平和に近づくという過程が大事なのかもしれない。

そこの君、旅先で上目線で見ていないか?

そいつはけっこう格好悪いぜ。

*

*

平和の二重構造。

僕は初めてアジアに行った94年ごろから感じていた。

明らかに先進国と第三国では求めている平和の質が異なる。

簡単に説明すれば、内的豊かさを求める先進国と外的豊かさを求める第三国だ。

どちらが正しいとか間違っているとかじゃない。

僕の周りにいるスピリチュアル系のみなさんが祈りの大切さを説く理由もわかる。

外的充足が満ちている証拠だ。

しかし、先進国として内的豊かさを追求しようとすると、いずれ共産主義的な理想を求めがちになるという危険性も含まれている。

つまりは、自由、平等で戦争がなく、自然と共存するユートピアを求める。

でも残念なことに、そこには過程としての〝資本主義における市場経済〟が抜け落ちている。資本主義がマルクスの掲げた共産主義に移行するには成熟した資本主義を待たねばならない。

簡単に端折って説明すると、これが僕の先進国の平和構造に対する結論だ。

*

*

じゃあ、愛ってなんだ?

愛だけじゃ地球は救えないのかもしれない。

でも矛盾しているけど最後にモノを言うのは愛だ。

そう思う。

「All you need is love」とジョンは1967年に衛星中継で歌った。

たぶん、その愛は地球を巡ってそのあとに生まれた僕らの元にも届いている。

愛は巡る。

目に見えないけれども、たしかにそこにあるパワー。

*

*

何かの本で読んだが物理学上で測定でききれないベクトルのパワーがあるのだという。

愛をどんどん微分積分してゆくと、いずれ青空に近い淡いグラデェーションの波形になるんだとか。なんか素敵な話だ。

*

*

ちなみに愛については、飯島より長瀬に一票。

2006年08月24日

Time waits for no one

みんなは「時をかける少女」のアニメ化と聞いてどう思うだろうか。

正直なところ「うわ、寒い」とかって思うのかもしれない。どんなアニメなのか想像も出来ないけれど、大林監督が指揮を取り、原田知世が演じた例の同名映画をどうしても思いだしてしまい、難色を示すのが大半だろう。

僕もそうだった。2006年夏公開!という広告を見た瞬間、その全域に漂うヲタ臭に戸惑い、今年一番のダメ映画という意味で話題をさらすんじゃないの?とかって思った。

その映画を先日に観にいった。平日にも関わらず、全回全てが立ち見だった。客層は普通。別にヲタヲタしている輩も目立ってなかった。

ネットや映画好きの口コミでどんどんと広がった「時かけ」。

僕も口コミで勧められて観にいったタイプだ。

僕の友人は「もしつまんなかったら、後から言ってよ。俺がお金払ってやるよ」とまで豪語した。その絶対の自信は観に行くまで分かんなかった。

主人公の高校生がこれまでもというぐらいに爽やかに疾走する夏の物語。SF的に過去と未来を行き来する主人公。7月13日のよく晴れた夏休み前の1日の出来事。

観てすぐに友人が豪語した意味が分かった。

夏っていいなってそう思える。気がつくと主人公達の感情に自分がシンクロしているのに気がつく。見事な演出だ。真琴という17歳のヒロイン。観ているうちに、一緒に笑い一緒に迷い、一緒に嬉しくなったりした。

そして、涙なしに迎えられないフィナーレ。切ない。映画の宣伝が「胸キュン」だけど、本当に胸がキュンとして驚いた。

テアトル新宿の19時からの上映は、エンドロールが終わるまで誰も立ち上がらなかった。立ち上がれなかったのかもしれない。映画の世界に完全に引きずり込まれて、そして泣いた。そんな会場の雰囲気。

誰もが余韻に浸っている感じ。みんな号泣していたんだね。初めて見る光景だ。後から映画サイトのレビューを読んだら、ほぼみんなエンドロールが終わるまで固まっていたらしい。なるほどと思った。

決して悲しいわけじゃないんだけれどこの映画、切ないのよね。アニメ観てこういう感覚になれたの久々だ。昔のジブリ映画を彷彿させる。

まだ上映している映画館があるので、ぜひ。夏のうちに観てほしいと心から思う。

観ないと後悔するよって文句は嫌いなんだけれど・・・まあ観ておいたほうがいい。

アニメだから、ちょっとやめとくというわりにはジブリを観る人は(←僕のことです)、まずこれを観ろといいたい。

夏だ、青春なのだ。

何年か後にテレビ放映されたときにブレイクして観るんじゃ遅すぎる。

僕に出来るのは良作の映画をこうやってブログを通じて次の人に伝えることだ。連日立ち見が続く映画。それぐらい人気があるというのを知ってほしい。

それにしてもジブリはもうダメなのかもしれない。だって、この監督を追い出して、あの迷作「ハウル」を作ったのだから。細田監督はジブリの内紛に巻き込まれて「ハウル」の監督を降ろされたというじゃないか。もし続投してたらと思うと勿体無い。

そして、いま上映されているゲド戦記は便所に1800円を捨てるのと等しい。おすぎは『ゴミみたい』と言った。たまには本当のことを言うもんだと思った。

興行成績1位が必ずしも名作とは限らないぜ。

2006年08月23日

Last Hippie Standing

Last Hippie Standing【2004年 アメリカ】

インタビュー:

ゴア・ギル

スワミ・ウィリアム

クレオ・オザール

半世紀以上もの間、世界を放浪するヒッピーや旅人を魅了しつづけたゴアのカルチャーを特集したDVDがこの「Last Hippie Standing」。70年代の貴重な映像や、地元民のコメント、ゴアに在住しているヒッピーやトランスのDJ達のインタビューなど見ごたえがたっぷりある。

色あせたカラーフィルムのヒッピー達の映像。男だろうと女だろうと海辺で裸同然で生活している若者。今では見る事のない貴重な光景だ。

ゴアは法律で規制が掛けられたように現在は裸で生活ができない。

これは70年代~のカウンターカルチャーの影響で、ゴアを旅している若者達のほとんどが裸同然でビーチで生活していたからだ。

社会問題的に懸念されて、ゴア州の法律で禁止されるようになった。

僕が訪れた90年代初期でもやはり禁止されていた。アンジュナやカラングートのビーチではトップレスは見かけたけれど、オールヌードというのはさすがに見当たらなかった。

ただし、実はアランボールと呼ばれるエリアではまだ昔ながらの風景が残っていて、そこでは何人もののヒッピー達が世俗を離れて裸で生活している。僕も若かったせいか、アンジュナを離れてアランボールで生活した時期もあった。

さて、そんな聖地ゴアは、イビザ島と同じようなトランスパーティが盛んな場所として知っている人も多いことだろうと思う。もちろん本DVDにはパーティの映像もある。ミレニアムの活気だったカウントダウン、ヘベレケになっているイスラエリの女の子とか。

ちなみにゴアのパーティは70年代当時からジャムバンドの野外パーティが繰り広げられていて、それが大きく成長したのだ。旅人達が持っていたDATテープの交換をきっかけに大々的なテクノ(ゴアトランス)のメッカになった。

そのゴアトランスを黎明期から知るDJゴアギルのインタビューもあるので、ゴアに興味がある人なら見ておいて損はない。

そして、70年代のフリーマーケット。曲がりに曲がったサイケデリックな雰囲気たっぷりだ。お腹が膨れた妊婦さんですら素っ裸でビーチで生活しているのが、さすが70年代である。

2006年08月22日

失われた栄光

90年代の環七ラーメン戦争で常に話題をさらっていた店といえば、全国的に名声を轟かせた、ご存知「なんでんかんでん」である。

タクシー運転手やトラックの運転手からの口コミで広がり、深夜にも関わらず一杯のラーメンを求めて長蛇の列に並んでいる人たちの映像を、どこかで見たことがあることだろうと思う。

僕自身も、いつだったか、深夜のラーメン屋特集で、「芸能人だろうと並ばないと食べられないんですよ」と店主が得意げに話していたのを憶えている。

そしてその店主、飛ぶ鳥も落とす勢いで気がついたら深夜番組「マネーの虎」の虎サイドに座っていた。

驚嘆し、ビビった。ラーメン屋の店長、恐るべし。

でもなぜか、よほど旨いんだろうなぁと感じるよりは、よほど儲けているんだろうなぁとしか思えなかった。

*

*

やがて時が経って、環状七号線沿いのラーメン屋事情に変化が訪れた。

小泉内閣が提唱している〝改革〟の影響だ。

民間に〝駐車禁止〟業務が委託された余波で環状線沿いのラーメン屋さんの集客率が下降しはじめた。

そこで、余力がある、つまりは財力がある店舗は次々と都心部に店を構えだした。

そのうちのひとつが「なんでんかんでん」だ。2006年に歌舞伎町に進出。

*

*

先日、夏バテをしているから、大量に呑めないけど、新宿で飯ぐらいなら食べられるというケンカネコ氏を無理矢理に説得して、「なんでんかんでん」に行った。

僕はこの日はいわゆるラーメンモードな夜だったのだ。

しかも醤油ラーメンじゃなくて、豚骨を食べたいという、イケイケなラーメンモードだった。

桂花ラーメンはちとキツイというので、こっちにしたのである。

「なんでんかんでん」を食べるの2人とも初めてだったから、豚骨でも仕方ないよとケンカネコ氏が応じてくれた。

歌舞伎町に次々と有名ラーメン店が進出しているので、さながらラーメン戦争のようだった。

元気な呼び込みが「なんでんかんでん」の宣伝をしている。店内はそれほど混んでいなかった。

白い基調の店内に、明るい照明が灯ってジャズが流れている。

店員も活気があって宜しい。

餃子とビールを頼んで、ラーメンを2杯頼んだ。餃子は水餃子だった。

別に可もなく不可もなくという出来具合。

ビールのつまみになればいいやってノリなので、箸で突く程度。

そして満を持してラーメン登場。

テレビで観たあの「なんでんかんでん」をついに!!

お互い無言になり、否応なしに期待が高まる。

見た目は濃厚な豚骨って感じだ。

雰囲気は北九州ラーメンの魁龍に似ていなくもない。魁龍は旨すぎる。

きっとここだってカルチャーショックが待ち構えているのだろう。

ただ、海苔に白い文字で宣伝が入っているのが失笑。

CDを出したとかどうのこうのとか書いてあった。

ラーメン屋がCDを出して誰が聞くというのだろうか、疑問が生じたけれど、こういうのが虎達で話題の多角経営ってやつなんだろうと思ってコメントせずに流した。

いよいよスープを啜る。

ズズッ・・・。

がっっちょ~~~ん。

俺の舌は故障したのか?

味がしない。濃いだけの豚骨スープじゃん、これ。

何度も漉くって啜っても、コクとかが見当たらないのである。

お湯で煮詰めただけの豚骨スープという感じ。

それともアレか、侘びとか寂びの境地を切り開いた革命的な豚骨とでもいうのか?

ドロドロの豚骨に麺が浸っているだけだ。

不味いというか、とにかく味というものがない。味覚障害を心配しちゃいそうな勢いである。

衝撃を隠せずに蓮華を置いてふと見上げると、ケンカネコ氏がかりんとうと間違えてうん○を食っちゃったような顔して固まっていた。

ヤバイ、忘れてた、やつは夏バテだったのだ・・・。

泣きそうな友人を励ましつつ、僕らは無言でなんとか完食した。

下手にお腹がいっぱいになったのが悔しい。

腹が膨れていなかったら他店で食べなおすのにという感情が自然に出てきた。

もう二度と「なんでんかんでん」食べない。だって美味しくないんだもの。新宿店は並ばずに入れたのが唯一の救い。

もしこれが往時の行列店で待たされて食べたとしたら、目も当てられないな。

2006年08月21日

白百合という泡盛

米を原料とした焼酎で、日本酒が日本米を使うのに対して、泡盛は細長い種であるインディカ米を使うのが特徴だ。

東京でも沖縄料理はポピュラーになりつつ、1つの料理ジャンルとして広く親しまれて、タイ料理やベトナム料理のように繁華街に行けば沖縄料理の専門店にありつけたりする。

沖縄の方言で書かれたメニューを読み上げると、日本語というよりは言語学的にも南方のインドネシア語かと思うぐらいの難解な言葉。

「チャンプル」という言葉が沖縄でもインドネシアでも〝ごちゃ混ぜにする〟という意味だと思うと、どうしても唸らざるを得ない。

さて、こちらの泡盛「白百合」は石垣島で造られている。平均年齢55歳の池原夫婦が営む池原酒造所が蒸留元だ。

洗米に始まる全ての工程が手作業で行われ、夏の暑い盛りには泡盛造りを休み、石垣の自然の流れに身を任せていままでやってきたという。

そんな池原酒造所の「白百合」は、その清清しくて爽やかな草原をイメージする名前とは裏腹に、土の香りがたっぷりと注がれたクセのあるお酒だ。

一口呑んで口中に拡がるカビのような独特の湿った香り。

呑んだ瞬間に「陽の当たらない裏庭の地面と同じ香りがする」と僕は表現したけれど、これは決してけなし文句じゃない。

褒め言葉だ。

ジメッとした苔に似たテイスト。

芋焼酎ともまた違った個性的なくさみ。

湿り気のある地面に生えた黴の香りだ、間違いない。強烈である。

呑めば虜になるだろう。すぐに熱烈なまでに惚れこんでしまった。

この匂いこそが泡盛の真髄なのだろうか・・・。

聞けば、このお酒、オールドタイプ「古酒」があるという。クースーだ。

いったい、どんな味があってクセがあるのか、想像しただけで愉しくなってくる。

2006年08月18日

金曜ナイツ

先週の金曜、つまりは今日の1週間前、お盆の時期ということもあって会社が休みの友人Fと呑みに出掛けていた。

Fは予備校からの友達で、かれこれ10年以上の付き合いになる。19歳の時にタイに一緒に出掛けた仲間の一人で、エスカレーター式だった我が大学と違う大学に通っていたことから、在タイ中に自分自身がダブった悪いニュースをバンコックでの国際電話で耳にした逸話の持ち主だ。

吉祥寺周辺で遊ぶことが多かった我々は、1994年頃、吉祥寺の東急の裏手で、藤村学園の並びにあったタイレストランでご飯を食べることが何度かあった。

若くて体力が有り余っているからいせやで飲み食いしてもお腹が減るのである。

このお店に友人のタイ人が働いていたこともあって、気兼ねなくご飯を食べたりした。そんな状態が3年くらい続くうちにFはこの店でバイトするようになったけれど、僕がFが働いている姿をついに見ないまま、このタイレストランは時の流れと共に閉店になってしまった。ある日、気がついたら、跡地には全く別の店が出来ていた。そんな感じだ。

*

*

その金曜の夜、新宿区内のジャズをレコードで流すバーでとりとめも無くこんな話をしていたら、「そうそう、○○(←当時のタイレストランの店長)さんがさ、またタイレストランを吉祥寺に開いたのって知ってたよね」と言ってきた。

言われてみると、おぼろげながらにチラっと話があったかもしれないけれど、1ミリも記憶になかった。

え、知らない。僕は答えた。「・・・っていう店だよ。前の店の近く」Fが続けた。

頭の中で地図を描いてみると、そういえばタイレストランがたしかにそこにあった。

吉祥寺でタイ料理なんて久しく食べていないので意識していなかった。

当時、その店長とテクノのイベントに一緒に行く機会とかがあった。

何年も昔の話だから曖昧だけれど、もし僕のことを覚えていてくれたら懐かしい。

久しぶりに吉祥寺でタイ料理を食べてみるのも悪くなさそうである。

お店紹介はそのうちこのブログで。

2006年08月17日

レットイットビー

ホッテントットという言葉が耳から離れなくなって早くも1ヶ月が経とうとした。

30日間ずーっと頭の中でこだまし続けたというのにも関わらず、あっという間だったような気がした。

私は1ヶ月前の日曜日、雨が降っていたせいもあって、何処にも出掛けることなく本棚にある『コージ苑』に無意識に手を伸ばして読み耽った。

その中にホッテントットを題材にした4コマ漫画があったのである。

それからだ。

私の頭の中で何かがあるたびにホッテントットという言葉が鳴り響いたのは。

最初の頃、私はとてつもなく困惑した。

何しろそれまでにホッテントットに興味を持ったこともないし、そもそもアフリカにだって行った事がない。テレビで観るサンコンさんがアフリカ出身ぐらいだな程度しか馴染みが無いのだ。

しかもサンコンさんがホッテントットなのかどうかも知らない。

たぶん違うだろうし、ホッテントットだからといって、私とサンコンさんに縁があるわけでもない。ブラウン管越しに見かけるだけだ。

そんな私がいつまでも頭の中でホッテントット、ホッテントットと呟いている。

焦らないほうがおかしいだろう。

ものすごく悩んだ。

限られた友人に相談したし、病院に行くことだって考えた。

友人達はどうやら私の告白を〝あるあるネタ〟と勘違いして真剣にとりもってくれなかった。

「そうそう、そういうのあるよね。私なんかこないだずーっと〝せんだみつお〟って言葉が離れなかったの。」

ナハナハ。そうではない。

私は30日間ホッテントットに苦しめられているのだ。分かって欲しい、友人達よ。

病院、これはちょっと躊躇する。なんと言えばいいのだろうか。

「すみません、私、頭の中でずーっとホッテントットって言葉が繰り返されるんです。いや、アフリカに行きたいとかっていうんじゃないです。はい」

微妙だ。どんな治療が待っているのか想像すらも放棄したくなる。

10日も過ぎたこと、フロイトになぞらえて「もしかしたら私の潜在的欲求意識なのかもしれない」と踏んで、ためしにインターネットの夢判断とかでホッテントットを調べてみたが、私を納得させる情報は見当たらなかった。

ホッテントットにリズムが似ている『コットンサック』や『すっぴんごっこ』でも無理だった。

だいたい、なんだ。すっぴんごっこって。どんなプレイだというのだ。倦怠期のカップルじゃあるまいし。訳が分からない。

悔しいから〝ホ〟で始まる『布袋さん』で検索したら、<お正月に布袋さんの夢を見るといいことがあるでしょう>って結果が出たから少し落ち着いた。

でもよくよく考えたら私が悩んでいるのはホッテントットであって布袋さんじゃないし、いまは8月なんだからまるで関係がないって分かって、結局もとの木阿弥だった。

15日目、私の状況はいよいよ深刻だった。ホッテントットはどんどん一人歩きして、みんなが喋る言葉の後ろにホッテントットと付け足されて聴こえてきた。

「いらっしゃいませ、こんにちわーホッテントット」、電車に乗れば「次は~日本橋ー日本橋ーホッテントット」。

周りの人間が誰もクスクス笑わないから、私のみの現象と気づいた。

ここまでくると、あとはどれだけホッテントットを受け入れるかどうかだ。

そして、会社でも上司が「む。次の会議は何時だったけな、ホッテントット」と言ってきた。

私は念のために上司に「いま、ホッテントットとおっしゃられましたか?」と聞いてみた。

もう答えはお分かりだろう。

上司は「ホッテントット?、いやまさか、なんでそんなことを私が言うんだい。会議の話をしているではないか。ふざけすぎにもほどがありますよホッテントット」と言った。

ついに私はあきらめた。

ホッテントット、万歳。

しかし、私は会社で経理を任されている。結婚相手と呼べる彼氏もいない。

仕事に影響しないよう心から願った。生活しなくてはならないのだ。

だが現実と言うのは時に残酷である。

先ほど業務で使用しているExcelのフォームに数字を打った。

45621478と。先月の会社全体で掛かった経費の数字だ。

そして数字の末尾にホッテントットと入力された。

いったい、いつまでこんなことが続くのだろうか。

資料ひとつも作れなくなってしまった。

この文章だって恐らくそうだろう、もう私には分かっているのだ、この文章に何が付け足されるのかを・・ホッテントット、ホッテントット。

2006年08月16日

四谷「まるいち」

四谷について意外と知られていないのが、<四谷はワンタン麺を食べられる店が多い>という事実だ。多いといっても、実際のところ元来ラーメン屋自体が少ない街。

だから、その割には多いということになる。

「こうや」「一心ラーメン」「まるいち」の三軒なのだけれども、どの店もそこに行かなくては食べられないというオリジナル性に高いワンタンを提供している。

そのうちの一軒、「まるいち」は四谷三丁目駅から4番出口を出て、徒歩2分。杉大門通りの入り口にある。

店自体はカウンター7席だけの小さな店。団塊世代といった50~60代の夫婦が切り盛りしている。夜はご主人だけだ。

デコラ調のテーブルにAMラジオの放送、つまりは昔ながらのオーソドックスな東京ラーメンの店である。

写真はワンタンメン(750円)

歯ごたえのあるメンマ、ほうれん草、海苔、焼き豚という組み合わせの醤油ラーメン。

豚骨でダシを取っているみたいだが、にごりも無く、トンコツ風味は感じられない。むしろ、野菜をたっぷりと使っているので、甘みと酸味の混ざったスープである。

昔ながらの醤油味のラーメンとしてはランクが高い。どうしてもここのラーメンは、荒木町で一杯呑んだ後にズズッと啜りたくなるのだ。そんな吸引力。

焼き豚は味が濃い目に煮てある。歯ごたえが十分で、なかなかの肉厚。麺は縮れ麺。最近めっきり見かけなくなった、中華鍋で茹でたあとに平ザルであげるという手法。

そして、チュルチュルと喉越しを通るワンタン。餡が詰まっていてホクホクである。一度お試しあれ。

まるいち

新宿区四谷3-6

11:40~15:00

18:30~22:30

日曜定休

ラーメン --\600

ワンタンメン --\750

チャーシューメン --\800

昼時に限り、茶飯\50あり。

2006年08月15日

千倉「SandCafe」

千葉県の館山から千倉に向けて内房をR410に沿って走ると、右手に海が見え、南房総海岸を抜けると、一気に海の街らしい景観になり目を奪われる。

そして、瀬戸浜海岸に向かう途中にあるのが、「SandCafe」。

電車の場合、千倉駅から徒歩10分程度。

千倉に縁のある写真家の浅井慎平氏が命名したというこのカフェは、ヘミングウェイの「老人と海」をイメージして作られたという。

板張りのテラスに白いペンキで塗られたデッキ。窓から木漏れ日が眩しい店内。

天井には大きな扇風機が回っていて、気持ちのいい、ゆったりとした音楽が流れて、珈琲の香りが漂う。夏の1ページを綴るような波の音が聴こえる街に相応しい雰囲気だ。

こんなカフェがあったらビーチ沿いに生活してみたいなって、きっと思える。

併設する雑貨屋「Deck Shoes」には思わず手を伸ばしてしまいそうな、可愛い小物がたくさん。

料理、ケーキはもちろんすべて手作りのオリジナル。珈琲は苦味のある濃厚なテイスト。

写真は、ベイクドチーズケーキとアイスラテ。

チーズの香りがたっぷりのケーキは、泳いだ後の甘さが恋しい時にぴったり。エスプレッソにミルクが注がれたアイスラテと一緒に。

このほかにもたくさん自家製ケーキがあって、どれも水準が高い。

また、千倉は年間を通じて温暖な気候で、良質の魚介類が獲れることで有名。

一見、どんな味なのだろうか躊躇してしまうような〝さざえカレー〟も千倉では当たり前の食べ物だ。

「SandCafe」は、パスタなどでランチも食べれる。そして、この〝さざえカレー〟が名物だ。

ここの〝さざえカレー〟を食べるために遠くから足を運ぶお客さんもいるとか。

濃厚なコクのある味は、新鮮な魚介が豊富な千倉だからこそ提供できる一品。千倉出身の安西水丸氏の著書にも登場している。

| カレーを食べに行こう 安西 水丸 平凡社(単行本) |

雰囲気のある気持ちのいいカフェってありそうでなかなか無かったり。東京だったらスノッブになりすぎて鼻についちゃうし。

その点、「SandCafe」はその土地らしい柔らかく気持ちのいいカフェだ。

ほんと、泳いだあとに飲む珈琲は格別である。こんなカフェが近所にあったらいいのに・・・。

SandCafe

千葉県南房総市千倉町瀬戸2908-1

9:00~17:00

火曜、第4月曜、定休

(1~3月、7~8月を除く)

ブレンドコーヒー --\420

深煎りコーヒー --\450

カフェオレ --\500

さざえカレー --\1300

シーフードピッツァ --\950

ソーセージ&ベーコンピッツァ --\950

─HP─

2006年08月14日

地球はグラスのふちを回る

・開高健「地球はグラスのふちを回る」

僕が持っている『地球はグラスのふちを回る』は、書籍のカバーがされていない。94年頃の名残だ。

当時、僕自身のルールで、旅に持ち歩く書籍は何故かカバーを外すというのがあった。

旅に持っていった書籍のほとんどが、旅先で交換したり、古本屋に売ってしまってお金にしているのだけれど、この本だけは、ページを綴るごとに展開される面白さに圧倒されて、手放すことがなかった。だから僕の本棚に並ぶこの本には、いまでもカバーがない。

何度も繰り返し旅先で読んでいたので、手垢で薄汚れて、よれよれになっていて、インドやネパールの染みが宿命的にこびりついているのだ。でもこれからも決して手放すことはないだろう。

題名にもある「地球はグラスのふちを回る」は、世界中で飲んだ珍酒・奇酒そして名酒を追想する出だしで始まる。

なんともお洒落な題名じゃないか。

嘘か真か、中国の五つ星ブランデー、サイゴンで飲んだとぼけた味わいの333(バー・バー・バー)、ウィーンの白ぶどう酒。お酒が飲めない人でも読み終えたらきっと一杯引っ掛けたくなる。

そして続いて、冬の越前カニの美味しさについて語るエッセイや、小笠原で食べる鰹の手ごねご飯を頬張るエッセイといったグルメ話、そして「漂えど沈まず」と表したニューヨークの旅物語。

開高健のエッセイの真骨頂とも言えるグルメとお酒と旅の話で、ユーモアに溢れた珠玉の一冊である。開高健の旅や食への飽くなき探求が手に取るように愉しめる。

ところで、開高エッセイは、得てして魚への描写が詳細に及んでいるので(ニューヨークのエッセイに登場する〝ハマグリのスープ〟や〝生牡蠣〟の文章、嗚呼)、旅先の日本食に飢えた状態で読むと非常に危険な本だ。

でもそのあたりが、決してテレビや写真には持ち得ない文章の持つ魅力で、読者自身が勝手に思い思い自分の食べたい生牡蠣やらハマグリのスープを想像できる。

日本から遠いヒマラヤの麓での生活やインドのビーチでの生活では、「日本に帰ったら、絶対、死ぬほど旨い魚を食ってやる!」と日本が恋しくなると読み返して、一人、うな垂れては昂奮していた。

*

*

さて、こちらの写真はタイのチャン島(Koh Chang)での一枚。

http://psybaba.net/blog/archives/2005/10/post_101.html

まだ未開発だった90年代初頭、島に点在するバンガローで生活していた。

打ち上げられた魚を焼いて食べたり、椰子の実を拾って、中身をジュースにして飲んでの生活。

ジョビ(犬)は灯りのあるバンガローを見つけると、其処を安眠の場所としてなついてくる。

周りにはヒッピーしかいなかった。

で、僕が手にしているのが、開高健の『地球はグラスのふちを回る』だ。

本のカバーを捨てる習慣があった当時の貴重な一枚。

時代の流れか、我が家にある書籍でカバーがない頃の書籍というと、人にあげてしまったりゲストハウスで交換したりしてしまい、とうとう村上龍と開高健だけになってしまった。

2006年08月11日

河よりも長くゆるやかに

・吉田秋生「河よりも長くゆるやかに」

米軍基地近くの男子高校に通う男の子達の物語。村上龍の『限りなく透明に近いブルー』を漫画化したような世界観だ。

時代は80年代中期ぐらいで、ヒッピーが出てくるわけではないが、基地の雰囲気に囲まれた土地で生活する若者が登場。

米兵と付き合う派手な姉貴を持つ弟のトシはゲイバーのバーテンをしつつ、ドラッグを闇で売ったり、乱交パーティに女子高生を斡旋したりして稼ぎ、生活している。

金持ちだけれど親が日本で悪名高いサラ金である久保田。

トシの彼女と友達でありながら、トシに片思いの中学の同級生。

吉田漫画の真骨頂と言ってもいいだろう、やはり『河よりも長くゆるやかに』に登場するキャラクターもそれぞれが複雑な家庭環境をもって、心の何処かに傷を負っている。

生き生きと多感な時期を謳歌する何処かに翳りのある人物達。

う~ん、この感じ、たまんない。

作品中は大きな事件が起きるわけではなく、一話毎に完結しているので淡々と物語が進む。

誰にだって思い当たる日常の中のちょっとした出来事の数々。

爽やかな秋の空を思わせるような清清しさが滲み出ている。

なお、登場人物(♂)はエッチなことばっかり考えてモヤモヤしている連中がほとんど。

なんか若い頃の学校って、いいなって思う作品である。

ちなみに『BANANA FISH』ほどアレじゃないけれど、一瞬だけ阿部高和の世界があるので宜しく。

まあ、なんていうかその辺の恋愛というのは人それぞれということで。

※阿部高和

「男は度胸!何でもためしてみるのさ。きっといい気持ちだぜ!」という名言を残したマッチョ。

好きな言葉は「やらないか」。

2006年08月10日

暑いぜ、ベイベー。

とにかく、夏休みの日記風に書くとこうなる。

8月10日木曜日 超快晴

ぼくの会社は地球に優しいことを心がけているのか、クーラーがちっとも冷たくなりません。

机の周りや両隣の席のパソコンは合計8台くらいあります。向かい側には起動しているのが6台か7台あります。パソコンは冬には〝暖房知らず〟と言われるぐらいガンガンに熱いです。

さっき会議室に落ちていた温度計をパクって試しに机においてみました。

あっという間に30度を超えました。もちろん靴なんて履いていられないので最初から裸足です。

なんつーか、働いている人には全然優しくありません、この会社。

おわり。

マジで暑すぎ。インドのデリーかっつうの、ここ。

2006年08月09日

初恋テイスト

「ねえ、初恋の味ってどんな味?」と、ペン子は夕陽が沈む水平線を眺めて訊ねた。

隣には同じクラスのハン太が座っている。友達と旅行すると親に嘘ついて出掛けた一泊二日の伊豆の旅行。

とても遠くに来てしまった気がした。学校では知ることのないハン太の素顔がたくさん見れた。

ハン太は初恋ってなんだろう?と一瞬悩み、そして思った。

初恋の味はカルピスの味だよと。きっとそうなのだ。

「そうだなぁ、初恋の味はカルピスの味だよ」

ハン太はまっすぐにペン子の眼を見つめて答えた。うふふとペン子が笑い、ハン太の肩にもたれ掛けた。ゆったりとした恋人同士の時間が流れ、いい感じの雰囲気になった。

しばらくして、ハン太がわざとらしく大きな声を出して言った。

「あ、一番星だ!」

ペン子はドキッとした。一番星?私も見つけたいわ。

「何処に見えるの?」

ハン太は笑顔で答えた。

「空を見たってまだ見つからないさ。なぜなら君が僕にとっての一番星だ・か・ら・ね」

親指をグッと突き出す。

ペン子が頬を赤らめたのは決して夕陽のせいだけじゃなかった。

「もう、ハン太さんったら。いやん」

*

*

こんな爪の先にまで毛虫が這いずり回って痒くなるようなシチュエーションにも登場し、恋のおたすけアイテムで初恋フレーバーといえば、やはり誰がなんと言おうと、それは〝カルピス〟である。

とにかく初恋の味といえばカルピスの味だ。

初恋がどれくらい甘酸っぱいのか知らずに、キャベツ畑で赤ちゃんが生まれていると信じていた時代、すでにイコールで結ばれていた。

コマーシャルでもそう言ってたし。

そして同様に夏といえばカルピスでもある。

*

*

東海林さだおが多くのエッセイで書いているように、幼き頃、カルピスの希釈についてはさまざまな制限があった。

微妙な匙加減で1滴2滴を争い、決して濃いカルピスは飲めなかった。

原液に近いカルピスというのはコップ一杯に丸々注がれたヤクルトと並んで幻の飲み物だったのだ。

納屋にたくさん戴き物のカルピスの瓶があるというのに、〝薄め方〟に関してはスパルタン。

あるいは、あんまり濃い味で飲ませたらいけないという配慮もあったのかもしれない。

いずれにせよ、1人っ子じゃない僕は従姉妹や兄弟を合わせると9人いたので熾烈な争いがあった。

田んぼで遊んでいる瞬間に、従姉妹のお姉ちゃんに奪われたなけなしの一杯は痛恨の思い出である。

そして大人の階段を1段飛びで駆け上がって成長するにつれて、カルピスは遠のき、暫くの間、コーラやドクターペッパーやチェリオに浮気をした。

炭酸最強時代の到来だ。

カルピスはガキの飲むお子様ドリンクと考えて、ナイフみたいに尖がっては触るもの皆傷つけ、盗んだバイクで走り出した15の夜 オブ ガラスの十代。

*

*

ところがカルピス自身は黙っていなかった。

我々が浮気をして、ウツツを抜かしている間も、己を磨いては鍛錬していた。

昔別れた女子にたまたま再会したらバージョンアップして可愛くなっているように、「私、すぐにいただけちゃいますわ。ウフ」と、自らネグリジェを纏って缶に入って現われた。

えーっ、あの頃のペン子じゃない!ハン太だったらきっとそう言うだろう。

それが〝カルピスウォーター〟だ。

この登場は本当に衝撃的だったといまでも思う。

自分達がする筈の手間がカットされたのだ。

かき混ぜ済みの納豆が販売されたら、きっと同じくらいビビるだろう。

それぐらいの驚きがあった。

しかも天然水だかアルカリ水だかの、なんだか分かんないけど〝水道水じゃない水〟で薄めてあるし。

おかげさまで街中でも手軽にカルピスが味わえるようになった。

先日まで家の中でしか飲んでいなかったプライベート臭が漂うドリンクが公に現われた驚きもあった。

家じゃないのに、あのカルピスが・・・である。夏の夕暮れに戸外で飲むカルピスは格別だ。

*

*

ところで〝カルピスウォーター〟は発売されてから15年経つそうだ。

だとすると、今現在、盗んだバイクで走り出している若人は最初から缶に入っているカルピスを知っているということになる。

下手すれば薄めてないカルピスを知らない子もいるだろう。

そういう子を見かけたら瓶に入ったカルピスを見せて、<独自ルートで入手した工場でしか置いていない幻のカルピスの原液>ぐらいの嘘はついてみたい。

そして恐らくは、こういうのこそジェネレーションギャップというのだ。

2006年08月08日

深夜の青山

東京には幾つかの心霊スポットがあって、夏になると季節も高じて話題を事欠かさない。

ちょっと調べてみると、23区内だけでもざっと10箇所以上あり、何処の場所も、歴史的に哀しい出来事や恐ろしい惨事があったりした場所である。

詳細なエリアについては省くけれど、不思議なことに、そういった場所とは知らずとも、何やら穏便ではない空気が漂っていたりする。

*

*

池袋にあったレゲエの箱〝キングストンクラブ〟、通称〝キングス〟が新宿のコマ劇場の横に移転して以降、すっかりレゲエ熱が冷めてしまった僕らは、何故か、その年の夏の出来事に心霊スポットを選んだりして猛暑をすごそうとしていた。

お金があんまりないので、ゲストで入れるクラブをはしごして、六本木・渋谷・新宿を車で徘徊し、女子をナンパしたり、ナンパに成功しなかったら深夜に営業しているラーメン屋で僕らの間で〝負けラーメン〟と呼ばれるラーメンを食べたりして過ごす日々。

ちなみに、なぜ〝負けラーメン〟って呼ばれるかというと、夜中のラーメン屋で若者男子のグループでラーメンを啜っているのは、だいたいがナンパして女子を見つけられなかった連中だからだ。

そしてそんな夜に啜るラーメンが案外旨かったりもする。

しかし、〝負けラーメン〟ばっかり食っていられない僕らは、考えあぐねた末、素敵なサムシングを求めて、何故か23区内にある心霊スポット巡りを敢行した。

時間にしておよそ深夜の3時ぐらい。

やることがないので渋谷区にある某トンネルを通ってみようというのが事のキッカケだ。

「トンネル近くでOLが逆ナン」 ムハー。

スーフリだって裸足で逃げ出すという僕らの妄想しているプランだ。

ところで、このトンネルは深夜タクシーが通りたがらないトンネルとして有名である。

行ってみると、期待とは裏腹に誰もいない。

どうやら深夜の3時に訪れる墓場にサムシングは絶対に存在しないようだ。

いるのは途方に暮れる我々。

そして、まっすぐに伸びるトンネルが実に不気味で恐ろしい。

明け方までワイワイと肝試しをして時間を潰した。

*

*

このトンネル遊びを境にして、次の夜、各々が憶えているだけのスポットを思い出して、順番に行ってみることにした。

足立区やら港区やら品川区、新宿区にある心霊スポットを次々と訪れては、無謀にも「きっとお化けも一緒に写るんですよー」とかハシャいで、インスタントカメラでパシャパシャ写真を撮った。

そして、なんだかんだで遊びを充実した僕らは、お腹が空いたので、青山のクラブ〝Yellow〟近くの〝かおたんラーメン〟を食べようということになり、そこを目指して車を走らせた。

時間も遅いので、246号沿いになると後部座席に座っていたA君がウトウトした。

よくあることだ。

Jazzy JeffとかCypress Hillとかをガンガン流してるのにも関わらず、爆睡している。

かおたんラーメンに着いたのでA君を起こした。

A君は「あぁ~」とか「う~ん」とか寝ぼけて目を擦り、煙草に火をつけようとして、続けた。

「そういえばさ、なんか246沿いで鎧兜を着た連中が歩いてたじゃん、つか、あれ何だったんだろうね。あんな格好してたら捕まりそうじゃね?」

僕とKという友人はA君が何を言っているのか意味が分かんなかった。

246沿いで鎧兜を着た連中は、憶えている限り誰一人もいなかった。

「ちょ、A君さ、何言っちゃってんの。鎧兜の奴らとかって誰もいねぇって」

「そうだよ。普通に車走ってたんだって。なあ」

「ベルコモ近くでさ、女の子が3人いたからナンパしようかどうしようか相談したぐらいしかなかったって」

僕らは声を揃えて訊ねた。

「つか、鎧って何のこと?」

今度はA君がきょとんとする番だった。

「え・・。誰も見てないの、あれ。お、俺さ、中央分離帯のところで武士みたいな格好をした10人ぐらいの団体を見ちゃったんだよね。ガチャガチャと重たそうな時代劇に出てくる感じの鎧を纏った奴らが並んで歩いてたんだよ。しかも中央分離帯で」

A君が青ざめた。

「でさ、あまりのも普通に歩いているから『なんか変な格好している奴らが今日は歩いているもんだなぁ』って思って、また寝ちゃったんだ」

僕らも青ざめた。

A君が見たという場所は青山の246号沿いだ。

10年前ぐらいパイロンがあったあたり。

そう、ウェインディーズの正面の通りだ。

それから2日程、A君は謎の高熱を出して寝込んだ。

*

*

その後も数え切れないくらいパイロン前あたりを通るたびに懲りずに目を凝らしたけれど、僕らは鎧兜らしき連中を見たことはない。

A君とも何度もそこを通った。でも誰も見なかった。

あの晩にA君が見た以外には。不思議な話だ。

*

*

けど僕は思う。

A君はその夜の出来事やら条件やら色んなものが共鳴してしまって、非日常的な体験をし、僕らの世界には在りとしないものを見てしまったんじゃないだろうかと。

そして、そういう何かは、ちょっとした加減で見えてしまうんじゃないかなと。

カメラのピントが合うように、ラジオの周波数が合うように、感覚のどこかの軸が合ってしまい、普段は見えないものが見えてしまう。

誰もが必ず見えるとは限らないけれど、人や場所や時間によっては見えてしまう。

そういう見えない存在がこの広い世界の何処かにあるような気がした。

*

*

なお、肝試しをして、すぐさまピンときた僕らは「心霊スポット巡り DE ドキドキツアー」を開催して、それからしばらくの間、女の子をナンパして結構な成功の日々を味わった。

肝試しは調子がいいことを発見した。

ゲーム方式で、男子女子の2人が組になってミステリーツアーを行えるあたりが、世界不思議発見まるごとハウマッチである。

2006年08月07日

Aphorism [ノヴァーリス]

すべての見えるものは、見えないものにさわっている

聞こえるものは、聞こえないものにさわっている

感じられるものは、感じられないものにさわっている

おそらく、考えられるものは、考えられないものにさわっているのだろう。

ノヴァーリス(ドイツの詩人)

2006年08月05日

Ancient Herbs & Mordern Medicines : August 2006

PSYBABA.NET reccomends 5 potions in this month are

1.チエコ・ビューティー - だいじょーぶ (KRE)

2.シスター・カヤ - クレイジー・ラヴ (ALPHA ENTERPRISE)

3.Moomin - 夏の終りのハーモニー (KRE)

4.ゼブラ・マン - ランナウェイ (ALPHA ENTERPRISE)

5.Pushim - フォーエバー (KRE)

※Summer's Bonus Track

6.スチャダラパー - サマージャム'95(TOSHIBA EMI)

2006年08月04日

浅草「正ちゃん」

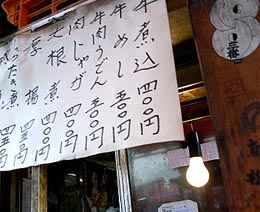

かつて六区と呼ばれた浅草にある「正ちゃん」。

伝報院通りに並ぶ名物の牛スジ屋とは異なる、前史の遺産みたいな煮込み屋。

夏でも冬でも一辺倒のオープンエアー。横文字にしてみると耳障りがいいけれど、要は吹きさらしである。

周りにあるのは浅草のJRA。

道端に寝てしまっている競馬で摩った親父さんとか、ワンカップ片手に朝から晩まで路上で飲み明かしている連中とか、アバウトな匂いがプンプン立ち込める、まるで中期の「こち亀」に出てきそうな下町っぷりの店である。

この店の名物といえば牛スジ。牛スジの煮込みか牛めし、そして煮込みうどん。

飲み物は夏でも冬でもカチ割り氷のホッピー。

で、ホッピーに入れる焼酎は20度だ。これが定番である。

この店は僕の中学生の頃からの憧れの店だった。いつかは行ってみたいとずーっと願っていた。

きっかけは近所で購入した「CHEAP CHIC MANUAL(チープ・シック・マニュアル)」という本。

今で言うところの東京ガイドブックのような本だ。

刊行されたのは昭和62年(1987年)、古着屋やアンティーク家財の店や映画館などのネットもない時代のウォーカー的バイブル。

この本の記事の中に「正ちゃん」が出ていたのだ。こんな具合に。

店には戸もなく、吹きっさらし。

店頭の大鍋には牛筋の煮込みがぐつぐつ。路上にはみ出たイスに座ったら、「煮込みとホッピー」と頼もう。

お皿にたっぷりの煮込みとカチ割り氷のホッピーが即、出てくる。この界隈、煮込みを出す店は多いが、「正ちゃん」の煮込みには牛筋、コンニャクのほか、大きなトーフが乗っかってる。

牛筋は3年前から煮続けてると言われてもうなずいてしまうほど柔らかい。

冷房なんか入れない店だからこそ、ホッピーのカチ割り氷がうれしい。

この店の客層は、神谷バーとは違っていて、「愛すべきガラッパチ」という感じだ。

競馬新聞持って、耳に色鉛筆をはさんだ親父さん、今日も仕事にありつけなかったおじさん、パチンコで擦っちまったお兄さん、ここでは、午後3時ごろからいろいろな人々に会える。

これこそが僕のアルカディアであり、夢見る理想郷だった。

「正ちゃん」って、どんなところなのだろう。想像が膨らみ、何年も時が過ぎたのだ。

そして先日、ふと浅草を訪れてみれば、何と「正ちゃん」は現役で健在だという。

行かなくちゃ。すぐにそう思った。

だって、ここで行かなかったら、人生には一体何が残されているというのだ?

写真は牛煮込み(400円)。

トロトロに煮込んである牛スジと味が染みている豆腐のハーモニー。

相当な時間をかけて煮込まれただろうスジは、箸で掴むのがやっとというぐらい柔らかく、ネギ、玉ねぎ、醤油やざらめ、そして酒で煮込まれていて感無量。

こちらはホッピー(400円)。

冬でも夏でもこんなジョッキになみなみと注がれた焼酎とカチ割り氷が運ばれてくる。

焼酎の中身のお代わりは230円。一杯飲むだけでクラクラ。

そして締めの牛めし(500円)。

アツアツのご飯に先ほどの牛スジが乗っかっている。

テーブルに唐辛子を砕いた真っ赤な薬味があるので、振りかけて、煮込みとご飯を混ぜて食らう。

チェーン店では出せない少々脂の乗った牛めしは大人の味だ。

↑昼間からの賑わう、愛すべきガラッパチ達。

正ちゃん

台東区浅草2丁目7-13

月曜、火曜、定休

11:00~24:00

牛煮込み --\400

牛めし --\500

牛肉うどん --\500

ホッピー --\400

2006年08月03日

堕落論

・坂口安吾「堕落論」

戦前戦後の混沌期にデビュー。

睡眠薬と覚醒剤の多量摂取で神経科に入院。

最後は脳溢血で早世。その時僅か48歳。

これが坂口安吾である。

昭和21年に発表した「堕落論」は、衝撃的な今の時代も決して色あせることのない人間性を問う不朽の名作だ。

戦争に敗れた日本への警鐘か?

安吾が吼える人間の〝堕落〟

夏の太陽が照りつけるジリジリとした暑い夜にこれを読んで唸れ。

人間は変りはしない。

ただ人間へ戻ってきたのだ。

人間は堕落する。義士も聖女も堕落する。

それを防ぐことはできないし、防ぐことによって人を救うことはできない。

人間は生き、人間は堕ちる。

そのこと以外の中に人間を救う便利な近道はない。

戦争に負けたから堕ちるのではないのだ。

人間だから堕ちるのであり、生きているから堕ちるだけだ。

だが人間は永遠に堕ちぬくことはできないだろう。

なぜなら人間の心は苦難に対して鋼鉄の如くでは有り得ない。人間は可憐であり脆弱(ぜいじゃく)であり、それ故愚かなものであるが、堕ちぬくためには弱すぎる。

人間は結局処女を刺殺せずにはいられず、武士道をあみださずにはいられず、天皇を担ぎださずにはいられなくなるであろう。

だが他人の処女でなしに自分自身の処女を刺殺し、自分自身の武士道、自分自身の天皇をあみだすためには、人は正しく堕ちる道を堕ちきることが必要なのだ。

そして人の如くに日本も亦堕ちることが必要であろう。

堕ちる道を堕ちきることによって、自分自身を発見し、救わなければならない。

(「堕落論」)

でも安吾には、きっと優しさがある。

19歳の夏に読んで以来、僕はそう信じている。

2006年08月02日

水木しげるのニッポン幸福哀歌

・水木しげる 「水木しげるのニッポン幸福哀歌(エレジー)」

「週刊アクション」で連載されていた「日本の民話」が遂に完全収録!

昭和40年代に刊行されて以来、幻の短編集としてマニアの間でも名高いこの作品が、「水木しげるのニッポン幸福哀歌(エレジー)」として文庫で登場。

「一つ目小僧」「役の行者」「打ち出の小槌」「時の神」は、なんと初文庫化。

人間にスポットを当てて、痛烈に社会風刺をし、幸福とは一体なんだろう?というのを水木しげるが感じたままに〝緩め〟で〝シュール〟に描き、「悪魔くん」や「ゲゲゲの鬼太郎」シリーズとは違った人間くさい世界を作っている。

社会風刺の物語は初期の「ゲゲゲの鬼太郎」でも随所に見られたが、この作品は昭和44年のざわついた高度経済成長期の雰囲気を取り込んでいて、いかにも昭和の懐かしい時代が映っている。

個人的に好きなのが、ネズミ男が当時流行ったフーテン(ヒッピーのような若者)としてチラリと登場するあたり。

ファンとして嬉しいシーンである。

少年漫画では描かれない、ちょっとエッチな水木漫画が見ることの出来るのも一興。

とにかくこれが、水木しげるが放つ『幸福』にまつわる物語だ。

ちなみに次長課長の河本が物真似する〝水木しげるの漫画に出てくる人間〟の模写はこの表紙にそっくり過ぎて、少々ビビる。

2006年08月01日

あなたの知らない新倉イワヲ

心配する声が洩れていようが、今年も例年と変わりなく海へと出向いた僕と友人2人。

今年はせっかくだから毎年訪れている茅ヶ崎より先に行こうということになり、半島の手前ぐらいまで行って泳いできた。

いつもと変わらないゲーム(ひたすらワカメをぶつけ合うワカメゲーム)も、お決まりのジョーク(お菓子のコロンを太陽の熱で暖めたあとに、ユルユルになったゲル状のコロンの中身を寝ている奴に吹き付ける)も終了して、3時ぐらいには海を上がりご飯を食べようということになった。

土地勘がまるでない僕らは、友達のエスティマを行ったり来たりさせて、結局、なんだかちょっとはカレーが〝売り〟かも知れない風の店に入って、カレーを食べようとした。

カウンターとテーブルがある店で、時間帯も関係していたせいか、顔見知りの人がビールを飲んでいるだけで、お客さんは僕らだけだ。

旨いのここ?不安になりつつも僕らはテレビの横にあるテーブルに座り、今日の海の出来事や最近の話や昔話をとりとめなくも続けた。

しばらくして店員が(いかにもリゾートバイトをしています的な日焼けしているギャル)僕らのテーブルにお冷を持ってきた。

僕らは何ひとつ悩まずに全員一致で恐らくは〝売り〟であろう、自家製オリジナルチキンカレーを頼んだ。

「かしこまりましたぁ。チキン3つ~~」

店員が厨房にそう告げたあと、僕らはまたとりとめもない会話の続きを再開して楽しもうとした。

「つーかさ、マジでさ、もうアレは水着っちゅうか、法律を潜り抜けているエロだよね」

しかし、そこになにか違和感があった。

お冷が4つ?

僕らは3人で来ているのに、さすがにこれは可笑しい。

注文ひとつ取れない店なのかぁ?それとも、おいおい、巷に頻繁に聞く怪談話かっつうのとか言ってボヤきまじりにギャル店員に「1個多いんですけど」と伝えると、???みたいに首を傾げてその水を取り下げた。

はっ、あいつの態度はなに?

一瞬、そんなことが過ぎった。

しかし僕らは海に来たというエンジョイパワーが効をなして、ウカレ的要素のほうが強かった。

今日、海で見た水着は本当にすごかったのだ。エロカワイイじゃなくて、あれは〝エロい〟なのだ。まだまだ話し足りない。

水なんて何個でももってこい。カレーが来る束の間ですら、お冷1つがギャグに成り代わって会話のネタになっていた。

そして、いい感じのカレー・オブ・スメルが塵のように店の中を漂った。

僕らの期待感がより確信となって高まりつつあった。

ここ、けっこう旨いかも。

で、お腹がどんどん減って、まだかなぁと思っていたその数分後、入り口近くのピンク電話がリンリンと鳴った。

レジ近くに居た女主人が電話を取って何やらを話していた。

「はい、え、・・・ですか?ちょっとお待ちください」みたいな雰囲気で電話を置いていた。

ただ事じゃなさそうなオーラにウカレモードの僕らもちょっと注目した。

「オレオレ〝カレー〟詐欺だったりして」

「ギャハハッ」

しかし、電話を取った女主人が向かってきたのは、僕らのテーブルだった。

僕らはぎょっとした。

「すみません、お客様のなかに***さんっていらっしゃいますか?お電話なのですが」と突然訊ねてきた。

***さんっていうのはまさに僕の友人の名前である。

「え?俺ですけど・・・。」友人が驚きを隠せずにそう言ったあと、だらしなく笑っていた僕らは一気に身体を強張らせた。

え、なに?何が起きてるの?どうして俺らがここにいるのを誰かが知っているの?

全然、状況がつかめない。

3人揃ってしばらく見詰め合うと、意を決したように友人が電話を取りに近づいた。

*

*

これはその友人が僕らに電話の内容を教えてくれたものだ。

先に言うと友人は担がれることはあっても人を担ぐような真似をしないタイプだ。僕は、そう思う。

音が酷く荒れていて、どこか遠い場所からかけてきている様子だったそうだ。携帯の電波が1本ぐらいしか立ってないところから電話してきている感じと、友人は言った。

「も・・・もし・・もし。Aだけど・・・。俺さ・・・ちょっと・・行けないから・・・みんなで先に食べててよ・・・。ごめんな・・・。」

ツーツーツー。

そう言った後、電話が切れた。

「い、いまの電話さ、Aからの電話だった・・。」

顔面蒼白に泣きそうになった友人が残った僕らに言った。

「そんな馬鹿な!」

「聞き間違いだろ」

代わる代わるに僕らが批判した。

「いや・・・・。忘れるわけがねぇ。アイツの声だった」

水を飲もうとしている友人の手がカタカタ震えている。

Aという友人は、僕らが19歳の時、甲州街道沿いでバイクで事故り、還らぬ人となっている。

僕らは3人揃って葬式にも出た。

電話に出た友人はたしかにAと一番仲良かった。

心臓が高まって鳥肌がブワーと立った。

そしてすぐさま、さっきのギャル店員がお冷を4つ持ってきたのを思い出した。

席は僕のとなりだ。

僕らは全員ガタンッと勢いよく立ち上がり、その席を見た。

絶対に濡れていないはずの椅子が海水でびしょびしょに濡れていて、まるでさっきまで誰かが座っていたような様子だった。

カレーの匂いどころじゃない。全身がチキン肌だ。

で、店員がもう一度僕らのテーブルにお冷を持ってこようとした。

- 漢字で書くと「鳳梨」

- 森の生活

- 両手いっぱいの言葉

- 移り変わる社名、再会、阿波ダンス

- 愛だろっ、愛

- Time waits for no one

- Last Hippie Standing

- 失われた栄光

- 白百合という泡盛

- 金曜ナイツ

- レットイットビー

- 四谷「まるいち」

- 千倉「SandCafe」

- 地球はグラスのふちを回る

- 河よりも長くゆるやかに

- 暑いぜ、ベイベー。

- 初恋テイスト

- 深夜の青山

- Aphorism [ノヴァーリス]

- Ancient Herbs & Mordern Medicines : August 2006

- 浅草「正ちゃん」

- 堕落論

- 水木しげるのニッポン幸福哀歌

- あなたの知らない新倉イワヲ

- 2009年07月

- 2009年06月

- 2009年05月

- 2009年04月

- 2009年03月

- 2009年02月

- 2009年01月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年09月

- 2008年08月

- 2008年07月

- 2008年06月

- 2008年05月

- 2008年04月

- 2008年03月

- 2008年02月

- 2008年01月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年09月

- 2007年08月

- 2007年07月

- 2007年06月

- 2007年05月

- 2007年04月

- 2007年03月

- 2007年02月

- 2007年01月

- 2006年12月

- 2006年11月

- 2006年10月

- 2006年09月

- 2006年08月

- 2006年07月

- 2006年06月

- 2006年05月

- 2006年04月

- 2006年03月

- 2006年02月

- 2006年01月

- 2005年12月

- 2005年11月

- 2005年10月

- 2005年09月

- 2005年08月

- 2005年07月

- 2005年06月

- 2005年05月

- 2005年04月

- 2005年03月

- 2005年02月

- 2005年01月

- 2004年12月

- 2004年11月

- 2004年10月

- 2004年09月

- 2004年08月

- 2004年07月

- 2004年06月

- 2004年05月

- 2004年04月

- 2004年03月

- 2004年02月

- 2004年01月

- 2003年12月

- 2003年11月

- 2003年10月

- 2003年01月