2010年08月30日

リンダリンダ

人生の中で忘れられない人がいるとすれば、彼はその中の一人だった。

彼が時々見せるどこか遠くを見詰める瞳に私は夢中になった。

彼に抱きしめられた時にほのかに香るコロンで私は満たされた。

私は彼のことを想うだけでよく泣いていた。

そんな気持ちになったのは初めてだった。

きっと私は恋をしていたのだと思う。

それ以外に私には答えが見つからない。

一週間雨が続いたその週の土曜、その手紙が投函された赤いポストは妙に残酷な色に映っていた。

いつの頃からだっただろうか、どんな手紙でもポストにあるだけで、私は瞬間的にひどく戸惑う。

予期せぬ出来事なだけにどう対処していいのか分からないのだ。

たとえそれが詰まらないダイレクトメールだとしても。

正直に言うと最初、私はその手紙を読むことに対して非常に躊躇していた筈だ。

その突然の手紙は私を驚かせ、そしてなによりも私を困惑させたが、それは決して封を開けられることもなく机の引き出しに放り込まれたままだった。

そして、数日が経った。

私は差出人に恋をしている、なによりもその手紙が開けられない最大の理由はそこにあった。

大学を卒業した後に、ただ落ち着けるというだけで通っていた喫茶店の同じ常連だった。

そうそうと誰もいないその店内で必ずと言っていいほど同じタイミングでお茶をしていたので、何度か目が合ううちに「よくお会いしますね」と話し掛けられたのが最初だった。結局、私達がその喫茶店を待ち合わせ場所にするにはさほど時間を必要することもなかった。

当時、私は今までの恋愛にないくらいに夢中になっていた。

毎日が夢のような世界だった。

だが、その当の本人は私に事前の連絡もないまま置き去りに してある日突然と一人で勝手に外国に飛び出したのだ。

私がその事実を知ったのはかくもその家族からの電話からである。

私はしばらく受話器を握ったまま呆然としていた。

向こう側から彼の家族の声だけが響いている。

「・・・さん、もしもし?ねぇ、もしもし?」

そう、あの日以来、私は彼がいなくなった不在のある生活を冷静に受け止めようと、ただその為に努力してきた。私は損なわれた生活を埋める為にすべての時間を費やしてきたのだ。

だが結局のところ、たった一通の手紙によって再び私は動揺したのであった。

もしかしたら帰国の知らせかもしれない

私はさんざん迷った挙句、その手紙を読むことにした。

「いつだって女は都合が良い」

私は心の中でそっと呟き、煙草を消した。

そういえば私は彼が居なくなってから、また煙草を吸い始めている。

DEAR××

お元気ですか?

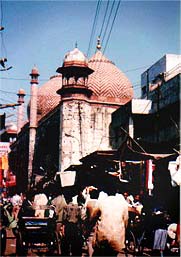

僕はいまネパールにいます。インドから延々と 北上してついにネパールのポカラに到着しました。 ヒマラヤの麓にあるペワ湖のレイクサイドに滞在してもう2ヶ月くらいかな。

あっという間。

ネパールまではインドのベナレスから深夜バスで陸路で国境のボーダーを越えて入国しました。国境の街に一泊したんだけど、そこはすごい不思議な場所だった。

なんて言うのかな?

その街の周辺はバスが8時間疾走してもジャングルだらけでなんにも無く、時々夜にもかかわらず鳥の声がグエグエ鳴り響く世界で、あるものといえばデコボコの舗装されていない1本の道だけなんだけど、突然とその最果ての地に国境超えの旅人だけで賑わっている街が出現するの。

すっげーびっくり。

満天の星の中にいつまでも市場やゲストハウスが続いていて、ところかしこにチャイ屋とかチベタンヌードルの屋台とかがひしめいているんだ。

裸電球の下で豆カレーのアルミ鍋がくつくつと音をたてて煮えていたりとか、ターバンを巻いたヨーロピアンがハシシを吹かしながらガタガタのテーブルで擦り切れたトランプを切ってたりとか、そんな感じさ。

もし、遠く空から眺めれば、夏の線香花火のように見えたのかもしれないね。

で、そこにいる旅人たちは南か北かに移動するだけだからお互いが旅人だという以外は何も分からないんだけど、その一夜限りの国境の街を謳歌していたよ。

そんな辺境の土地にもちろん 電気なんかあるわけなくてロウソクやランタンで灯りを補ってるんだ。

風が来ると景色全体が淡く揺れてすごい幻想的になってさ。そんな時だけみんなただじっと故郷を想うような眼で動きを止めるんだ。揺れるロウソクだけを眺めてね。

ちょうどそのスノウリ(国境の街の名前)のゲストハウスの屋上のカフェから写真を撮ったので、今度送るよ。ベロンベロンに酔ったドイツ人のバックパッカーと撮った写真もあるからそれも一緒に・・・。

*

今はポカラで毎日湖の周りとかをヒマラヤのふもとでポチポチと散歩しながら過ごしています。

レイクサイドから5分くらい奥に行った静かなゲストハウスのコテージの2階に住んでいるんだ。

ゲストハウスには一面に芝生の庭が広がっているから、太陽が照っているときは洗濯をしたり、みんなで昼間からビール飲みながら日焼けしたりしてるよ。

洗濯物の後ろにヒマラヤがそびえているの。

嘘みたいに平和。

きっとこんな感じの日溜りの中にさえいれば、もしかしたら世界はもっとよりよくすごせる場所なのかもしれない。

そんな具合に日々が過ぎています。

あとはゲストハウスによく果物とかヤクのヨーグルトなんかをネパリのおばちゃんたちが売りに来るからそれをみんなでつついたり、お腹がいっぱいになったら木陰でハンモックでお昼寝したりとか・・・・・。

そうそう、そういえば、こないだはフルムーンだったね。

フルムーンのときはみんなで屋上でヒマラヤを眺めてたんだよ。

満月の灯りでヒマラヤが銀色に光るんだ。すごくすごく高いところにそびえ立つヒマラヤが闇夜に光るんだ。

地上よりも 空の方が近いその頂上がね。

それをブランケットで暖を取りながらいつまでも息をひそめて眺めるの。

なぜだか分からないけどそこにいる全員が泣いていた。

僕も泣いた。

世界を巡っているヒッピーが訳もなくその巨大な山を見て泣いているんだ。

そう、僕らは誰とも何も語らずに山を見ていた。

ヒマラヤの前では非常に小さい、ただそれぞれの宇宙を抱える一個の人間で、きっとこれからも僕らはその宇宙を彷徨うだけの孤独な存在なのかもしれない。

けれど、その瞬間、あの銀色の嶺を見ていたその時間だけは、僕らはそこから抜け出しそこにいるみんなが同じ想いで包まれていた。

非常に正しくて非常に親密な想いに。

それがどんな想いなのかちょっと言葉で説明するのは難しい。

あるいはその瞬間を感じる為に僕らは互いに愛し合ったり 、喜び合ったり、時には悲しんだりするんだろう。

そうじゃなきゃ、こんなにも荘厳にそびえ立つ山の麓で流す涙の意味なんてないじゃないか。

僕はそんな風に信じている。

ネパリはヒマラヤのことをマチャプチャリと呼んで神々の住む山として奉っているけど、なんとなく分かる気がしたな。

それをスパイスの効いたチャイを飲みながら見ていると、どこからかともなく遠くから音楽が運ばれてきて、あたりがお香のほのかな香りに包まれて。

気がついたら、輪になって屋上でみんなで寝ていたり・・・・・。

社会復帰は程遠いのかなぁ。

追伸: 僕はこの手紙をレンタルサイクルに乗ってやってきた湖のダムサイド(ポカラにはダム側の街もある)の日本食レストランで書いている。

この店には完璧なカツ丼や最新号の週刊誌が普通にあったり( ここにいる連中は東京と変わらないくらい少年ジャンプの新連載の情報を知っている)、当たり前のように日本の歌謡曲が流れている郷愁力が満載の店だ。

さっき、ブルーハーツの「リンダ・リンダ」が流れていた。

懐かしい曲。中学生のときだけでも100回は聴いた筈だ。

歌詞カードなんかなくたってそらで歌える。

もしも僕がいつか君と出会い話し合うなら

そんな時はどうか愛の意味を知って下さい

愛じゃなくても 恋じゃなくても 君を離しはしない

決して負けない強い力を僕は一つだけ持つ リンダ・リンダ

こんな歌だ。

僕はこの歌で多くの大事な事を学ぶことだろう。

そう、きっと、僕は君の事を悲しませ続けてるに違いない。

誰よりも身勝手な筈だ。僕の君に対する想いを伝えるのなんていまさら虫が良すぎるって君は言うだろう。

僕の気持ちは通じないのかもしれないし、もちろん分かって貰えないのかもしれない。

もしかしたら信じてもらえないのかもしれない。

だとしても君に伝えたいことがある。

僕は今すぐにでも君をこの手で抱きしめたい。

そう、愛じゃなくても、恋じゃなくても僕は君を離さない。

たとえどんなに遠くにいても僕は君を守り続けたい。

願いが叶うのであれば、君に逢いたい。

君に逢って話したい事がある。

with PsychedelicLove ××

絶対に泣くもんか。

私は、手紙を読みながら、そう思っていたけど,読み終えたら 、もう我慢が出来なかった。

私は彼が大好きだ。

悔しいけど仕方ない。

私は涙を溜めて大声を出して泣いていた。

煙草なんて吸える気分じゃなかった。

2010年08月28日

バンコックラプソディーⅢ

その旅行中、たくさんの風変わりな連中に会った。

旅に出なきゃ絶対に出遭わないような連中が多かった。今となっては彼らの名前すら思い出せやしないのだけれど、10年以上も前の旅先での出来事がまるで昨日のことのように、ふとしたきっかけで目の前に現われる。

雨上がりのアスファルトの匂いを嗅いだ瞬間や、工事現場の騒音に包まれた時など。記憶の残像からやってきた彼らは、詰まるところ私の想像上の人物で、当時とは違った、つまりしわくちゃの脳味噌の中にある膨大な思い出のかけらを結合して出来上がった人々だ。

アポイントなしに突然と目の前に現われたり、死んだはずの人物が何かを話しかけたりして私を驚かす以外は、これといった脅威も無い。もちろん彼らに敵意を抱く気など毛頭ない。むしろ私は彼らに対して懐かしさに似た感情すら持ち合わせている。

私はそういった連中に時を越えて接触している姿を誰彼に勘付かれることもなく、平穏温暖な生活を送っている。実に喜ばしことだ。

その男は1994年2月のバンコクのカオサンロードの屋台で話した。落ち着きの無い仕種でひっきりなしにあの犬の小便みたいなとぼけたシンハビールを呑んでいた。旅先によく見掛ける鼻に付くような種類の人物でもなさそうなので(俺はタイぐらいだともうどれくらい来たのか数えられないよと吹聴するタイプや、日本人ってイヤよねぇと自分が日本人以外の何者であると錯覚を起こして斜に構える閉鎖的なタイプなど、うんざりする連中だ)、私は気さくに彼と話した。

母国じゃ考えられないことだ。

旅先にいる人間というのは、幾分変わった種類の人間で、誰であろうと自分にとって脅威でなければ隣りに座った連中と会話することが平気な種類の人間である。

私たちは互いに会釈をして、会話のキッカケを探した。昼間からビールかい?と訊こうとしたが、そんなのは他人事で彼にとっては大きなお世話なので飲み込んだ。誰がビールを呑もうがメシを食おうがいいのだ。

彼は「なんかさぁ、タイの文字って面白いよね。」と、舌の上で長い時間持て余して舐めていた飴玉を吐き出すような口調でそう言った。それはいままで話すタイミングを待っていた感じの、何度も反芻を繰り返された上で吐き出された言葉のようだった。

どうしてかその科白自体が冷房のよく効いた洋服屋で足の細い店員が微笑するような、なんというか文化的な(糞、なんだ文化的って。誰か説明してくれ)香りが漂っていたので、─それは、ほらアレだ。昼の12時から放映している健康促進番組の司会者の笑顔だ─、つい私もつられて、ああ、と頷いた。

「そういえばこれってミミズみたいだな。よくこんなの読めるよ」

さて、私はそう答えたのかどうか。それとも彼は私に向かって脅えた口調で「怖いから文字の違うタイに来た」と私に吐露したのだろうか。

それとも、そもそも私はその男自体に本当に会ったのだろうか。

唯一言えることは私はことのほか酷く昂奮して自分のゲストハウス(大仏みたいなパパが目印の)に駆け足で戻ったことだ。あとのことはみんなに任せよう。

*

*

「昼間からビールかい? よぉ、ここに座ってもいい」

吉沢は焼き飯が美味いと評判のモイットの屋台で昼間からのうのうとビールを呑む男の、幾分落ち着きが無い態度を警戒しつつ、ぶしつけに訊ねた。

タイにいる大抵の日本人は馬鹿な連中だと吉沢は思うことにしている。

ろくでもない連中がほとんどだ。この男だって昼の12時から酒を呑んでいやがる。どいつもこいつも同じ日本人だと思われるだけで恥ずかしいぜ。でも俺は大して英語も出来ないし、話すんだったら日本人のほうがラクだからこいつらを見掛けると話す。しがらみや拘束のない彼らとの会話は害のないバックグラウンドミュージックとおんなじだ。ようするに聞き流そうと思えばいつだって耳をOFFにすることができて、関係なんてものはチャラにできる。

それにしてもタイってところは気分がいい。物価も安いし、気候も常夏でオンナもかわいい。こんなんだったらもっとはやく旅に出るんだった。ゲストハウスの人間はタイよりもっと先のアジアやインドに行かなくては意味がないと、しきりに熱弁しているけれどそんなのはどうでもいいことだ。

何もタイまで来なくても本当に見つけたいものがあるんだったら何処にだってある。

俺が生活していた新宿にだってあるんだろう。地球を何周したって見つかるものは見つかるし見つからないものはみつからないのだ。問題は、旅に出ればたやすく見つかるなんて考えることだ。そんな風にみつかったものなんて最初からなくたっていい。そんなもの本当に探しているものじゃないのだ。それに比べ、俺はタイが性に合っている。あいつらが言うようにもっと凄い場所があるのかもしれないけれど、とにかく俺がここに満足していることが大事なのだ。

吉沢はモイットを呼ぶと焼き飯とコーラを註文した。この組み合わせで昼を迎えるのは6日めだ。カオサンじゃここの屋台のこの組み合わせが一番賢いと吉沢は考えている。

「あっ、俺、ヨシザワです。」

オーダーをひとしきり済ますと吉沢はいつも準備している笑顔で挨拶した。どんなに斜に構えている奴だって自己紹介さえすればその警戒心は解かれる、吉沢は小さい頃からの処世術としてそれを信じ、この南方の国タイでも実践している。

「どうも。俺は。。。俺は、ユキオです」

石田は自分を名字ではなく名前で名乗った。急に相席になる男を値踏みするように感情を押し殺した声で答えた。

特に相席を断る理由も見当たらない。でも何かしら奇妙だった。

必ず日本人だったら「日本の方ですか」とか最初になんというかワンクッションおいて挨拶代わりに聞いてくる。

僕もその人がたとえ何処から見ても日本人だとわかりきっていてもそういう風に聞くよう心掛けている。ちょっとしたマナーみたいなものじゃないのだろうか。石田はそう思った。それと同時になぜ僕が日本人だと見分けたのかこの男に問い詰めたい衝動に駆られた。

バンコクでいきなり日本語で話し掛けるのは、同じ学校だけど大して仲も良くない同級生がいきなり人んちに上がり込んだようなものだ。突然の出来事に潜水病のような耳の詰まりを覚えた。そんな気分は東京を出発してから久しくなかった感覚だった。

「初めましてって言うのかな、こういう場合。なんか変だな」

「ねぇ、それってシンハ?」

吉沢は相席を了承した男が呑んでいるビールを指差して続けた。ハハハ、ほんとにビールを呑んでいる。

「あっ、そうです。昼間っからなんですけど。まあ南国だし」

石田は弁解する立場ではないのに言い訳がましく答えた。

「いいねぇ、こんな木陰でビールなんて。俺さ、日本のビールじゃないビールってじつは初めてタイで飲んだんだけど、なんか全然味が違うよな。」

周りでは短パン姿の白人のグループが不器用に箸を使って麺を啜ってる。やはり彼らもビールを呑んでいる。

「そうですね。うーん、もしかしたら、そうかもしれないなぁ。でも僕はよく知らないんですよ、日本のビールって。なんか逆の話なんですけど。僕は日本にいる時なんて、昼間にお酒を飲むなんてまずありえないんですよね。

いや、昼間に限ったことじゃなくて、夜だって居酒屋にすらいかないタイプなのに、どうも旅先だとビールを飲んだりして。だからこっちの味しか知らなくて。それにしてもどうしてなんでしょうかね、昼間からビール。日本じゃないから気が晴れるのかもしれないな」

「来たねぇ、その言葉。日本じゃないから。。。」

吉沢は運ばれてきた焼き飯にナンプラー(タイの魚醤)を数滴振りかけて続けた。

石田はヨシザワと名乗る男の言葉に少し憮然となった。馴れ馴れしい態度が鼻についた。

そんな石田を察知してか、吉沢はもう一度大袈裟に笑う素振りを見せた。

「いやぁ、まさにそこだよ。ユキオさんだっけ、ククク、日本じゃない。俺らはそれを求めているわけさ。水しかでないシャワー。1発千円もしないパッポンを歩いている売春婦やドラァグガールとの妖艶な一夜。屋台のカレー。ヌーディストビーチ。たしかにこれは日本には無い。俺も同感さ。

俺はタイしか旅をしていないからここしか知らないけれど、エキサイティング溢れる出来事ばかりだよ。こないだ引っ掛けた女は本当は17歳だって言ってた。17だぜ。胸だってこんなにありやがる。でもさ、じつのところ、どうだろう。俺らがいま見ているのは、ほんとに新しいのだろうか。そんな風に思ったことないかい」

「え、なんですか、それ。随分と唐突な話じゃないですか。」

いきなりの展開に石田は面食らった。 吉沢は続けた。

「そんな堅苦しい話でもないさ。要は俺らがタイで見てきたものは、もうすでに何処かの場所で見てしまっているっていうことさ。テレビやラジオ、写真に映画。そういうモノを媒体にして俺らは既にタイという国について何かを齧っているんだよ。

いつだったか俺がテレビで見たチャオプラヤ川のボートで野菜とか売っている風景は、こないだ実際に見たのとまるでおんなじだったね。俺はそんとき思っちゃったもの『あ、テレビとおんなじじゃねえか』ってね」

「そんなのを突き詰めるとテレビさえあれば間に合うって考えちゃんだけど、そうでもないんだよな。新しい世界ばかりじゃないかもしれないけれど、テレビじゃタイの女の子のナンパの仕方を教えてくれるわけじゃないしよ、俺だってもしここが渋谷か何かの喫茶店だったら、相席する奴に話しかけることはないってわけだ。それが〝日本じゃない何か〟ってやつかもしれねえな。そんなことを考えるわけよ」

吉沢の話は分からないまでもなかった。初対面の男にも気さくに話す(という表現をすれば好意的だ。ざっくばらんとでも言えばいいのだろうか)、焼き飯を食べているこの男に少なからず興味を持った。

石田は気を赦すべきか迷い、吉沢が日本を離れてどれくらいなのかを聞いてみようと思った。

「あ、あの、その、ヨシザワさんは、タイはけっこう長いんですか」

吉沢は日本のそれより甘く感じるぬるいコーラを一飲みし、ゲップをした。

隣の席の白人グループが驚いたような顔つきで吉沢をまじまじと見つめた。

「俺がタイは長いかだってかい。俺は去年の12月からタイにいるな。けっこうこのあたりじゃ珍しいらしいぜ、そういうのは。大抵の旅行者が10日ぐらいでバンコクから離れるなんて同じ宿の奴が話していたな。そいつはタイの後にベトナムに行って、今度はインドに行くんで、ここに戻ってきたら俺がいたもんだから驚いていたよ。『えー、まだいたんですか?』って。やっぱそういうのは少ないんだろうな。

でもよ、みんなが言うほど島とか遺跡に興味があるわけでもないし冒険なんて求めちゃいないんだよ。タイに来たもの物価が安くて夏みたいな国だって理由だしな。ただ、このバンコク自体が俺にとっては祭りみたいなもんなんだな。ヤワラーなんていう場所は元々は盗賊が盗品を売っていたっていうぜ。笑い話か本気なのか分かんなくなっちまうよ。で、アンタはどうなんだい?」

「僕は・・・、僕はある意味、タイじゃないとダメな理由があってんです」

石田がうつむき加減に答えた。吉沢の顔がパッと明るくなって目が輝いた。

「おっ、なんだい、なんだい、アンタもおとなしそうに見えてけっこうやり手だねぇ。コレだろコレ」

吉沢が小指を立てる仕草をした。

「ち、違いますよ。そんな女の子じゃないですよ。もっと別の理由ですよ」

「へーそうかい。まあ、いいや。それで、なんでタイに来たんだい?」

石田がシンハビールを飲み干して追加した。 シンハ、ヌン、カップ。

「なんか、タイの文字って面白くないですか。」

石田は、舌の上で長い時間持て余して舐めていた飴玉を吐き出すような口調でそう言った。それはいままで話すタイミングを待っていた感じの何度も反芻を繰り返された上で出た言葉のようだった。

石田の言葉が慎重だったので、吉沢は少しばかり気にした。

なんだ、タイの文字って?堅物の学者さん気質かね、こりゃ。

しかし、持ち前の調子のよさもあって、吉沢はテーブルの上に置いてある新聞紙の切れ端(恐らくは何かを包むようだろう)を摘まみ、適当に思ったことを口にした。

「そういえばこれってミミズみたいだな。よくこんなの読めるよ」

そして、石田を爪先からてっぺんまでわざと見回して、吉沢が続けた。

「で、さっきもタイ語で註文とかしてたけど、言語なんかを勉強しているわけかい。学生さんには見えないけどな。」

石田は笑った。

「いや、僕は言語には興味なんてないですよ。28歳ですし。タイ語なんてこっちに来てから身振り手振りで覚えただけですから。ただ僕は日本以外の・・・、いや、違うな、正確に言うと西洋文化以外の国に旅に出るべくして出たというところですよ」

モイットがビールを持ってくる。亜熱帯の空気にさらされて瓶についた氷が雪化粧のように輝いている。石田は一口飲んだ。

「じつは僕は日本で勤めている間、ずーっと企業の発注を受けて、システム会社でデータベースを作成していたんですね。まあ、そういったデータベースを利用する会社が出初めだった時期だから仕事も好調で、給料も同年代のサラリーマンに比べたらいいほうだったんですよ。仕事の環境も自由があって、上下関係もないので、忙しいながらやり甲斐があって。だから残業ばっかりでお金を使う機会がまるでなくて、一月分の給料をまるまる手につけない、そんなのの連続でした。

それが1年以上続いて、時々学生時代のクラスメイトと温泉に行ったりして息抜きしていたんですけど、ある日ですね、こういうの何て言うのかな。医者が言うには妄想型の総合失調症という病名らしいんですが、これは、妄想が中心症状となる病型なんですよ。

数字ってあるじゃないですか、それが突然怖くなっちゃったんですよ。どういう意味か分からないですよね。僕を取り囲む世界中がゼロに囲まれているんですよ。ゼロはインドで発明されたらしいですよね、ご存知ですか?そう、例えばヨシザワさんが飲んでいるそのコーラはコカコーラボトリングのコーラですよね。すると<ここにはコーラが1本ある>と言えるわけですよ。ところがペプシはないですよね。だからここにはペプシがゼロ本あるんですね。

世界はゼロという不在に囲まれているんですよ。僕が乗っていた満員電車にはゼロだらけでした。僕は1時間ばかり乗らなくちゃいけない通勤電車で、<電車の中には、なにがゼロ個あるか>とずーっと見つけたりしていました。椰子の木がゼロ、富士山がゼロ、サキシマスベトカゲがゼロ匹・・・、そんなことを考えたら気が狂いそうになり、それで、しばらくそういうのを考えるのをやめたんですけど、今度は気がついてしまったんですね。ゼロがたくさん作れることを。

いや、正確にはゼロじゃないんですけど。数字には+と-がありますよね。+は昼の世界を支配する数字で-は夜の世界を支配する数字なんですね。それが惹きつけあうとゼロになるんですよ。+7と-7がくっつくと、彼らはゼロになるんですよ。昼と夜とはそれぞれが本来ならお互い警戒する筈なのですが、ゼロになるべくして、つまり不在の数字に到達を願う時に彼らは惹きつけ合おうとするんですね。つまり、昼の時間と夜の時間が交わる、昼でもない夜でもない場所がゼロなんですね。

0時っていうからあーなるほどと思ってしまって。そういうのを考えたら0という数字が恐ろしくなったんですよ。ゼロってなんだ?って。どうして0っていう数字があるんだと。だって0という数字は他の数字とも結び付けられない孤独な申し子なんですよ。哀れみの対象。

そして世界はゼロでいっぱいなんですよ。我々はゼロに埋め尽くされようとしているんです。それを考えてしまったら、0という数字が怖くなったんですよ。

ゼロって何ですか。僕にはゼロというものがまだ分からないのです。でもですね、日本を離れてタイに来たら、その気持ちも薄れました。あんまり考えないようになったんですよ。タイという国に感謝しています。ゼロという数字を見るのだけはまだ出来ないのですが。僕はタイで極力可能な限り、数字を見ないようにしているんですよ。ここはアラビア数字を頻繁に使用しないですからね。ゼロに囲まれずに済むんですよ」

吉沢は何を伝えればいいか言葉が出てこなかった。石田の顔が真剣に見えたからだ。

それと同時にこの男が何を言っているのか理解ができなかった。

昼の世界と夜の世界にゼロがいっぱい?

コイツはどうかしているんじゃないか。そして、次第にそんな話があってたまるかという気持ちが強くなった。へー、そんなに言うんじゃ、ちょっと試してみようぜ。ペンを借りてきてやるよ。

「ちょ、ちょっと勘弁してくださいよ。僕は本気なんですから」

「そうかいそうかい。まあ、冗談だよ。昔っから饅頭怖いって話もあったしな。なんていうか、人それぞれだよなぁ。いろんな理由でタイに訪れるんだなぁ、みんな。いままでタイで聞いた話で一番面白かったぜ、マジで。なんか勉強になったよ。ユキオさんだっけか、俺はまだまだバンコクにいるつもりだから、また飯でも食おうぜ、な。」

「はい、そうですね。僕は明日もここできっとビールを飲んでいますよ」

最後に石田は自嘲的に会話をまとめた。

翌日、吉沢はモイットの屋台に向かった。昨日と変わらないむぉんとした亜熱帯独特のねっとりと肌にまとわりつく濃厚な空気が流れている。果物が腐ったような熟した匂いを漂わせて、店の軒先から海賊版のカセットテープが大音量で流れている。いつものカオサンロードだ。

石田はやはりモイットの店でビールを飲んでのんびりと座っていた。

その姿を確認して吉沢は意地悪そうにニヤついた。

「ちょっとさ、俺につきあってよ。さっき見つけたんだけど、珍しいのみつけたぜ。ビールの1本ぐらいなら俺が奢るからさ」

石田は何も考えずに、ああ、いいですよとコクンと頷き吉沢についていった。

警察署を抜けて偽学生証の屋台の角を曲がり、吉沢は手ごろな場所を見つけた。ちょっとさ、この先にある屋台で俺の分と一緒にビール買ってきてくれないかな。金は俺が払うよ。

石田の姿が見えなくなると、吉沢は自分のザックから昨日の夕方に購入したある物を取り出した。

吉沢はニヤニヤ笑っている。

ふん、数字が怖いだと?ばか言ってんじゃねえよ。下らない話をしやがって。

石田が手にシンハを持って現われた。寝ぼけた平和そうな顔をしているな、俺を騙して担いぐなんて百年早いぜ。吉沢は心の中で呟いて嗤った。

「ヨシザワさん、ビール買って・・・」

そのあとの言葉を続けずに石田の顔が引き攣った。顎ががくがくと揺れている。

吉沢が冗談のつもりで起こした行動を石田は眺めた。

そして次の瞬間、身体を小刻みに震わせ自分の髪の毛を掻き毟り両手で押さえ、石田が絶叫した。絶望そのものという声だった。

ビール瓶が乾いた音を響かせて地面で割れた。

「ギャ、ギャァァーー」

「お、おい、ちょっと待てよ」

石田は気が狂ったように錯乱して、人ごみの中に消えてしまった。普段は無関心を装っている宿の入り口で時間を潰している旅人もその声に驚いて、様子を見に現われた。

吉沢は手にスプレーを持ったまま動けない。石田の悲しそうな、そして、どん底の恐怖に包まれた怯えた瞳が彼を捉えて離さなかった。

そんな瞳を見たのは初めてだった。同時に、彼は一生その瞳を忘れることができないだろう事実に気がついた。

しばらくして、救急車とパトカーのサイレンが近くで響いた。何の為の音か、確認するまでもなかった。後日、一人の日本人の旅行者がカオサンロード沿いの道路で跳ねられて死んだのを吉沢は知った。

*

*

さて、今でもあるだろうか、カオサンロードの真ん中にD&Dという、このあたりじゃ高級な部類の(といっても、部屋に冷房があるという意味だが)宿があって、その横に小さな薬局がある。

薬局では日本の薬事法に引っ掛かることのないさまざまな薬が販売されている。ハルシオンや痩せ薬など。

そして薬局の横の小さな路地を通り抜けると、突き当たりに皮細工の店があって、グリーンハウスというゲストハウスへと続く。その路地裏の壁に急いでスプレーを吹きつけたような筆跡で「123000456」と真っ赤なペンキで描かれているのが。

誰がその数字を描いたのかは、多分、誰も知らない。ただ、1994年の2月に忽然と現われて、私はその壁をたしかに確認したのだ。

さあ、冒頭でも言ったように、あとのことはみんなに任せよう。

2010年07月26日

バンコックラプソディーⅡ

バンコックにある東南アジア最大の歓楽街のパッポンで私が羽振りを利かせていたのは95年頃で、詳細については触れないことを前提に書くと、私は日本で用済みになった電子機器を日本より南の諸国に闇で流すことによって、学生では稼ぐことの出来ないであろう大量のドルを手に入れ、それを旅の資金にしていた。

もちろんその為に、私は複数の名前を持ち合わせ、生き永らえるためにその場その場で使い分けていた。

別に本名で通すことも可能だったが、そうしたいとは思ったことがなかった。

アジアという地域は魑魅魍魎がウヨウヨといて、混沌としているので、私は私ではない誰かとしてアジアでビジネスを営むことを強く望んだ。

生命の危機に曝されるような事態が起きるとは到底思えなかったけど、変名で通すことにより、私は安心を手に入れた。

安心というものには、カオサン通りの遺体安置所みたいなゲストハウスで、夜中に悪夢で目が覚め、嫌な汗を掻かずに済むという他の何物にも変えられない効能がある。

だから私は快楽の次ぐらいに安心という言葉が持つ独特の作用が大好きだ。

*

*

パッポンとタニヤの中間地点にあるクラブでパーティがあった翌日に、「パスポートを取りに行くからパスポート局まで付き合って」と言ってきたのは、私のゲストハウスに泊まったウェイミーだった。

シンハビアとメコンウィスキを散々飲んだおかげで、脳味噌にダニでも沸いたかと思うぐらいの宿酔いに悩まされる羽目になった私を揺さぶり起こした地獄の番人である。

おまけにその夜はトランスのパーティがあったのだ。まだバンコックではトランス音楽は馴染みがなかった。

そう、パッポンに点在するクラブでは、トランス音楽がまだポピュラーじゃなくて、変わりにヒップホップ音楽が圧倒的に人気を博していた。

トランスは、ゴアやコ・パンガンで知り合いになった連中が、機材と音源を持ち込んで時たまパーティをする程度だ。

だからその夜はネジの緩まった扇風機みたいにはしゃいだ。

そんな朝の目覚めだ。想像ができるだろう。

そして信じられないかもしれないけれど、コ・パンガンはその頃まだそこそこ楽しめたのだ。

椰子の木と小さな小屋があって、満月になるとパーティをする島。

楽園だった。

私達は何も勘ぐることがなくビーチライフを楽しむことが出来た。

しかし、それから僅か2年足らずでコ・サムイと同じくらいに醜悪なリゾート地に変貌を遂げ、壊滅の道を辿る。まあ、それは今回の物語とはあまり関係のない部分だ。

*

*

枕もとの時計を見るとまだ10時である。私がゲストハウスに戻ったのは明け方の4時だ。

どうしてそっとしておけないのだろうか。少なくとも3時間はそっとしておいてほしい。

眠たい上に頭が地割れを起こして砕けそうな私は思わず英語で悪態をついた。

ここではとても書きようがない不健全な言葉だ。

でも私のしたたかな努力は認められず、ウェイミーは大して英語が理解できない子だったために、自分の黒い髪の毛でも褒められたのねという素振りしか見せなかった。

私がどれだけ酷い悪態を突こうが突かなかろうが、蓮の上で戯れるブッダのように、ただ微笑むウェイミーを見て、私は次第に悪態を突くのを止めた。

きっと槍が降ろうが震災が起きようが、今日はパスポート局に行かなくてはならない。

そういえばおぼろげな記憶を探れば、そんな約束をしたような気さえする。

私はあまり有利ではない立場におかれているようだ。

たしかな予感がそこにあった。

やれやれ。

*

*

ウェイミーに引き出しからアスピリンを出してくれるようお願いした。

「ウェイミー、今の俺の脳味噌は豚の王様が頭蓋骨の裏で屁をかましているみたいに頭痛がするんだ。カオサンで買った痛み止めがあるからそれを取ってくれないか」

そして、砕いて飲み、水シャワーを浴びることにした。

ウェイミーは私のタイパンツを脱いで何やらブツブツといっているようだったが、私には構ってられなかった。

ウェイミーの苦情を聞き入れるほどの余裕が今の私には無い。

きっと穏やかな寝起きを本日迎えられなかったからなのだろう。

いつもの私ならきっと耳を傾けてあげたはずだ。私はそういうタイプの性格である。

*

*

さて、ウェイミーについて話すと、ウェイミーはバンコックに居住している20歳そこそこのタイの女の子だ。

私がベロベロになって手先も痺れて、嗚呼、いよいよこれまでか俺の人生とパッポンの路上で意識を失いかけた夜に、身も知らない日本人を解放してくれた慈悲深い天使でもある。

いつかバンコックで店を構えたいとかそんな夢を持ち合わせていた。

そして彼女にはシンガポール人のパトロンが居た。

そいつとシンガポールに行くからパスポートを取得するのだ。

大層なご身分である。一度だけ、そのパトロンはどういう奴なのか興味本位に聞いたことがある。

ウェイミーはちょっと考えて「銀行に勤めている35歳の中華系の男で、死ぬほど金持ちで、間抜けな山羊みたいな顔をしていてるくせに、私にぞっこん」と説明した。

私はどんな間抜けなのだろう?しばらく考えてみたけれど、いまだにいい答えが見つからない。

*

*

パスポート局はタクシーで飛ばしても結構な場所にあった。

親切な私はタクシー代を出してやった。

私は何て優しい気心の知れた男なのだろう。

そこらへんの男が宿酔いだったら、こうもいかない。

彼女がタイ人だからではない。私のポリシーだ。

ウェイミーが何日も私の食事代を出す時があった。だからいいのだ。

私は自分自身に満足した。

タイ人の女性で、しかもパッポンの道ばたで知り合ったのだから、何かを要求された時点で私は手を引く覚悟を常にしていた。

だいたいはプライドの問題だ。

私が彼女にとって財布に見えるようであったら、それは潮時ってやつだろう。

お金を失うのは痛くはない。

しかしプライドというのは計り知れない。

そいつは目に見えないのだ。

でもたしかに存在する。

私はそういうものを失うことを恐れていた。

みんなはどうだろう?そういう風に考えたことはあるだろうか。

いずれにせよ、ウェイミーは私から何かを要求することはなかった。

良い関係だ。

そしてパスポートは無事に申請が出来た。

*

*

シンガポールに行くという前夜、私達はもう一度会った。

ウェイミーは出来上がった真新しいパスポートを見せてくれて、パスポート局の帰りに、私がタクシーを無理やり止めさせてパイナップル畑の横で吐いたことを一年前の出来事のように懐かしく話した。

私もその出来事がなんだか懐かしかった。

私はバンコックを一度出て、コ・タオ、コ・チャンを周り、ホワヒンで静養していたので、ことさら昔の出来事のように思えたのだ。

ウェイミーは相変わらずブッダのように微笑んでいた。

シンガポールへ行ったウェイミーにはそれから一度も会っていない。

2010年07月24日

バンコックラプソディーⅠ

私の知っているアンは、トマトを空中で弾いたような真っ赤な赤銅の東南アジア的な黄昏が過ぎる夕刻からのアンで、アンはバンコック最大のアジアの歓楽街パッポン、つまりニセモノのルイヴィトンや、精巧なロレックスが面妖にライトで照らされる露店が並び、耳元で「100バーツでどうだい?」と話し掛けるゲイが後をひかなくて、抜け目のないタイ人達が、今日もアホな貧乏旅行者をカモろうと、鶏の唐揚や汁ソバの屋台の啜りつつ、眼光鋭い目つきであたりを伺うエロスと欲望の街で、胸を露わに踊るダンサーだ。

アンと時間を共有したのは、6時間にも満たない僅かな時間で、記憶は忘却のかなたに埋もれてゆこうとも、私はなんとなく未だに彼女の部屋で過ごした夜と、その日の自分に降り注がれた特異な感情を思い出すことがある。

そして、この文章は、そんな夜のために書かれている。その夜の私とアンとバンコックの夜のために。

そうすることで賎しくも私の心の罪過は免罪を得ようとするのだ。

ちなみにアンは胸を剥き出しにして踊るぐらいなのだから、カラダを張って、つまり、客と寝ることによって収入を稼ぐ娼婦だ。

タイにはタイの事情があるのだから、私は彼女がどのような方法で外貨を稼ぐのかといった問題や、客と寝ることについて特別な感情を抱くことはない。言ってみれば私自身、女を買って行為をするといったこと自体に興味がないのだ。それは彼女の問題であって私の問題ではない。しかも私は、性格上、金銭を媒介して出逢いを求める性分ではない。だから、女を買うことに対して、私は異論を唱えたり口を挟むような野暮もしない。

特に発展途上の国では、その事実が如実になる。私は結論のない正論が非常に嫌いで、闇雲に売春行為を否定して、実際に何も手立てを浮かべなくて、買う人が悪いと単調に叫ぶのは、解決になっていないと信じている。それは当事者と同じなのだ。どうして買うのかというよりは、何故買わずにいられるのか、あるいは、いられないのか、そこまで掘り下げて問題提議するべき事柄であろう。

とにかく、私と、私とコンビを組んでいた友人は、安宿が軒を連ねているカオサンと呼ばれる通りからオート三輪に乗ってパッポンに繰り出して徘徊していた。何度目とも数えられないバンコックの夜遊びは、六本木で遊ぶのとなんら変わらなく、友人と2人で足元も覚束ない状態であらゆる店をハシゴしていた。

アンと会ったのは、ある晩の深夜2時を過ぎたころで、私はまともに歩くことができなく、友人は酩酊しすぎて呂律が回らなくなっていた。いつもどおりの夜、ということだ。

アンはタンクトップ姿の、タイの女性にしては珍しい身長の高い女の子、だった。数年経った今思い起こしても彼女は稀有な美人だったと思う。足が長く絹のように柔らかい肌を持っていた。おそらく天性の賜物なのだろう。テクノミュージックに身を任せてフラフラと踊っているところに話し掛けられて、流暢な英語を話した。クラブで話し掛けてくる女性のほとんどが売春行為を求めていたので、私は、ああ、またかと思いつつも適当に話題を探した。買う意思がないと伝えさえすれば彼女達と会話を楽しめるのも知っていた。

キラキラとした大きなまつげが目立つ黒い瞳を瞬きさせ、アンは、ドクトルファウストに賭けを持ちかけたメフィストのように、一緒にフロアに行きましょうと私達を誘った。効きが回って幻覚を見始めている友人は、ただニタニタと笑い、手をかざして音を愉しんでいるようだったが、私は1/2程度だったので、それほどの幻覚が作用しなかった。そのかわりアンの姿をきちんと捉えることができた。

南国独特の汗の匂いと、安煙草と娼婦の香水が、こん然と折り重なって淀んでいるクラブは私達にぴったしの空間で、我が家のように愛しい場所である。

内臓を揺さぶる低音と金属音を併せた電子音楽の洪水を浴びつつ、私は単刀直入に「もし君を買えっていうんだったら買うつもりはないよ」と焦点を懸命に合わせてアンに伝えた。

そう、そうなのだ、私は彼女を買うつもりは、ない。

「あら、そんなこと求めてないわ。貴方達イープン(日本人)でしょ。日本人がここにいるのは珍しいわ。踊りましょ」と、アンはどんな感情の種類でもない表情で、まるで何事もないようにあけすけに言った。なら、踊ろう。たとえ夜が明けなくてもこうして手を取り・・・、とまではいかなかったが、アンの柔らかい手を握って、私たちはまるで親しい友人のように気楽に踊った。

ただ唯一の悩みは、20歳になったばかりという瓜みたいに胸の大きいアンは、実際その店でかなり注目を浴びていて、私たちは否応なしに視線を浴びるハメとなったという点だ。

巨乳のくせにセクシュアルなほど腰が華奢なアンは、非常にエロティックだった。しかも私は感覚が鋭くなり過ぎていた状態だっただけに、まじまじと闇の奥底から煌く野獣のように店内から集まる熱い視線は、まるで私という存在そのものを査定しているようで、さすがに辛かった。

そうして欲望と蔑みと哀れみと憐憫と全ての感情と男達の滴る欲望を受け、しばらく無心になって踊っていると(それは1分だったかもしれないし、もしかしたら1時間だったのかもしれない。もうその時の私には判断ができなかった)、耳元でアンが「あなた、何かやっているでしょ」と囁くので、私は答えようかどうか迷い、「ああ、でもハーフだけだよ」とアンの腰に手をあてて返した。

自国の男たちが身を滅ぼしているのを頻繁に見ているから、特にタイ人の女性はそういった遊びに厳しいと私は思っていて躊躇したのだが、意外なことに、アンが不貞腐れた猫のように私もやりたかったなというので、私はまるで当たり前の挨拶のように、舌の裏に挟んだそれをガムと一緒にまとめてアンに渡した。

人目を気にする私が「飲み込んじゃだめだよ」が耳元で言うと、アンは目を大きく輝かせて「知ってるわよ」とベロを出してウィンクした。

まるで生き物のように動くアンのベロの映像が、しばらくの間、私の脳内を地球半周ほど駆け巡った。

「知ってるわよ」「知ってるわよ」「知ってるわよ」。アンの声とベロの映像がグルグルと回転して、音楽がテクノではなく葬式で漏らされる啜り声に聞こえかけた時、アンが私の頬に氷を当ててくれたので、なんとか正気を戻した。しっかりと幻覚を見た私は背中に流れる冷たい汗を感じて、自分の心拍音でパラノイアにならないように堪えた。私は自分の心拍音に集中しすぎて破綻することがあるので、ことさら、これは科学反応による症状なのだから心配することはない、と自分に言い聞かせた。

やがて、明け方になると、DJがテクノではなくヒップホップを流し始めたので、これじゃ踊れないという友人とアンを連れだして外に出ることにした。

4時を過ぎているというのにいっこうに人の波が途絶えることの無いパッポンは、キラキラとガラスを砕いたように眩しく、永遠の夜を演出している遊園地のようだった。

アンが「私の住んでいるアパートが近くにあるから、ウチに行きましょう」と私たちを誘った。同じ仕事をしている仲間、すなわち娼婦が何人か共同で住んでいるという。断る理由なぞ何もないので、両サイドに私たちの腕を組むアンと3人で転がるようにタクシーに乗って向かった。

普段我々が恐ろしいぐらい時間をかけて交渉するタクシー料金がアンだとアッサリと決まるので、拍子抜けになった。そのことをアンに言うと平然とした顔で「それは私がタイ人で、あなたたちが日本人だからよ」とクッキリと断言した。なぜかその時だけアンが訝しがる口調で言ったので、私は少なからずショックを受けた。

さて、アンの家は幾つか路地を曲がった大きなマンションの裏あたりにあるアパートで、確かに何人かの娼婦がそこに住んでいるようだった。

所沢駅から徒歩10分くらいの距離に点在していそうなそのアパートにいるのは、アンよりも若い娼婦がほとんどで、まるで子供のような顔つきで、美味しそうに汁ソバを啜りつつテレビを観ている。

アンが「私が摂っているのは内緒ね」と言うので、私たちはそれに従った。時間的にもだいぶ薄れてきたので酒を飲んで酩酊しているのと変わりはない。

そして、冷蔵庫から良く冷えたシンハビールを取り出し、ソーダで割ったメコンで乾杯し、数分もしないうちに友人は酔っ払ったままソファで寝息をたてた。それを見た娼婦がタイ語でキャッキャと指差して笑ってはしゃいだ。

時計の針が5時を過ぎると、仕事を終えて帰ってくる娼婦が一人また一人とベットに寝た。

「貴方は私のベットに寝なさい」とアンがいうので私はうんと頷くと、アンからタイパンツを借りてそれに着替えた。

でもさすがに薄いベニヤ板一枚を隔てた場所で、他の娼婦が寝ていると思うとアンを抱く勇気がなかった。

なんとなく眠れない私は、ぼんやりと天井を眺めて、今日一日に起きた出来事を回想した。何かが起きたようにも思えるし、何も起きていないようにも思えた。得たものよりも失ったもののほうが多いと考えてしまうのはクスリのせいにしたかった。ただこのままじゃ日本に戻れないのは確かだ。

たぶん私が送るであろう日本での社会生活は、計り知れないほど困難である予感がした。私には快楽の代償として、いくらかのリハビリが必要そうだ。

眠らない私を見てアンが「眠れないの?」と心配そうに小声で訊ねるので、ぼんやりと天井を見つめていた私は、しばらくして「大丈夫だよ」と答えた。

アンが抱いてというので、私はサラサラとしたアンの髪の毛を撫でてやった。太陽の輝きを黒髪に納めたようなアンの髪の毛と白い肌と、微かに動く乳房に比べ、私の手はまるで老人のそれのように生気を失い、ひどく冷たく、まるで夜の欲望が染み込んだような不吉な手だった。

私はまたしばらくして、自分の手を天井にかざして眺めてみた。アンの健康的な何かと私の中の黒い貪欲な何かが戦っているような気がした。

そんなことを思ったのも、そんなことをしたのもこの夜が初めてだった。

いつまでも眺めていると何処か遠い場所に辿り着けそうな気がした。一瞬、手のひらの先に、夕暮れの中、帰宅を待ちわびる子供のためにスーパーで買い物をしている母親や、苦労ながらも子供の進学を祝う父親の姿や、寂しそうに玄関先で私を見送る家族の姿を垣間見た私は、突然と故郷が懐かしくなり、泣き崩れそうになった。

アンに気づかれないよう私は、痛みを我慢するように、まだ帰るわけにはいかないと、何度か心の中で呟いた。私は必死になって耐えた。アンは安心したようにぴったりとくっついて寝息をたてている。私はまだ手を見るのをやめない。私の呵責はまだ私の中でじわじわとくすぶり続けている。

2010年06月14日

台湾的電子音楽団

一時帰国の為に、バンコクから日本に向けてルートを検討していた時、たしかに手元にオープンチケットの片道分、すなわちバンコク-成田の航空券を所持していたけれど、それを使って東京に戻るだけじゃ、少し味気ない感じがした。

もう少し冒険と刺激が欲しかった。

旅の延長に寄せる期待と胸騒ぎはまだ冷めていなかった。あとひとつ、何処かに寄って帰国したい気持ち。

カオサンに戻ってくる前は─タイのバックパッカーは遅かれ早かれ、いずれカオサンに戻るという法則─プーケットをぷらぷらしつつ、あてもない毎日を過ごしていた。プーケットでは、連休を利用して出掛けているカップルや卒業旅行らしき日本の大学生が、賑やかにビーチを歩いている。それは本当に大した人数で、近くからパクチーの香りが漂ってこなければ、湘南で日焼けしているじゃないだろうかと思えるぐらい日本の夏そのものだった。

彼らの多くはリッチな風情を漂わせていた。

お泊まりしているホテルはきっと一泊30米ドルはするだろう。ふかふかのベッドにきちんとお湯の出るシャワー。

でも生憎、僕はそんな所持金もないので、裏の目抜き通りに面した、売春婦と怪しいビーチボーイが棲家にしている一画のゲストハウスで寝泊まりしていた。

やれやれ、ベニヤ板のほうがまだマシなんじゃないかと思いたくなるほどのゴツゴツした二段ベッドと、象が放尿するみたいに噴出するジェットな水シャワー。

それが僕のプーケットライフにおける拠点だ。

時期的なせいか、プーケットに滞在しているバックパッカーは自分だけだったようで、そのクソ溜めみたいなマンションの一室にあるゲストハウスは貸し切りだった。つまりこれは、非常にありがたいことだ。

おかげでリラックスした生活を余儀なく送れた。バトンビーチで友達になった日本人の女の子達と<バナナディスコ>や<シャークス>に繰り出し、夜を謳歌、どういうことか彼女たちの多くはご飯も奢ってくれ(もしかしたら憐れみのひとつでも感じ取ったのかもしれない)、しかもゲストハウスに遊びにも来てくれたので、旅としては上々だった。

で、そのクソ溜めハウスも、これまでの旅先で泊まった名も知れない安宿のご多分に漏れず、かつてここを通過していった旅人が置いていく何冊かのガイドブックが無造作に転がっていた。

その中の一冊が台湾で、いつまでも僕の興味心を煽って旅心が燻りつづけた。

僕は暇を見ると(といっても用事なんて何一つないのだけれど)、気ままにビーチパラソルの下で寝転び、ツナサンドを齧り、眠くなったら寝て、シンハビールと一緒に屋台の青パパイヤサラダを食べ、そしてお腹がいっぱいになれば、また寝て、うつらうつらと灼熱の太陽と蒼い海に囲まれた開放感たっぷりの空の下、そのガイドブックを読み、次第に悠久と微笑みの国、台湾に心を奪われた。

*

*

バンコクから成田までのオープンチケットを捨てただけの価値は台湾にあった。

中華圏を旅するのは初めてだったので、すべてが新鮮だった。

さすがにタイよりもずーっと北に位置する台湾。日本より暖かいとはいっても、なにぶん2月だったので肌寒く、手持ちの洋服だけでは街を歩きようもない。しかも運が悪いことに、訪れた直後の台湾は旧暦の正月にあたり、街は閑散としていた。僕は台湾の若者達が厚手の上着を着ている姿を見て、その都度、自分がどれだけ薄着で街を闊歩しているのか痛感せざるを得なかった。

旧正月の台北は、緊急避難警報が発動されたコソボのような状態で、商店街のシャッターは軒並み閉まっていて、かなり閑散としている。

それでも毎晩ナイトマーケット(夜市)は賑わったし、幾つかの店は空いていた。しかも驚いたことに、おおよその空いている店は日本そのものだった。

どういう事かというと、つまり、台湾には<ドトールコーヒー>もあるし、<ロッテリア>もあるし、<ファミリーマート>もあるし、<伊勢丹>だってある。<ファミリーマート>には<台北ウォーカー>だって売っていて、おにぎりも並んでいる。

僕がしょっちゅう通っていた<ファミリーマート>では、当時日本でも流行った「宇多田ヒカル」が流れて、店員が日本語で口ずさんでいた。そのたびに僕は思わず日本語で「これください」とレジで言ったりして台湾のアルバイトを笑わせてしまったりしていた。

なんとも不思議な世界だった。

そういった街の景観も一因となるんだけど、これがまた台湾人と日本人というのはファッションやら表情やら、仕種ひとつの観点から観察しても限りなく似ている。それが僕をより一層に不思議な世界へと誘い、僕は何度か「きっとここは鏡の世界か何かなのだろう」とおかしな想像と期待を膨らました。

*

*

ところで台北の中心地にはタワーレコードがあり、敷地面積自体はさほど大きくないわりには、トランス音楽は充実性が高く、当時の日本にまだ輸入されていなかったイスラエルのレーベルや、ヨーロッパのレーベルからのアルバムを沢山置いていた。僕は旅先の国でレコード屋に立ち寄るのがわりと好きで、それは日本での未発売CDが良心的な金額で購入できるという利点以上に、レコード屋を覗くというのは、朝起きて市場に出掛けるのや屋台でご飯を食べるのと同じくらい、その土地とじかに触れ合えるものだと信じているからだ。

日本にいたら決して知ることのない、地元アーティストのアルバムとかトラディショナルミュージックなど、他ならぬ掘り出し物がゴロゴロしている。

その点、台湾はトランスに関して言うと実に<アタリ>だった。

これはイケるぞと確信できた。

ただ残念なのが、日本ほどではないにしろ、CD自体がそれほど安くない。結局、その旅で、僕はDNAレコードのアルバムとMikoのアルバム(これは日本で買い損ねたのだ)とサイハーモニクスのコンピレーションを購入するに至った。そして店内には、渋谷や新宿のタワレコにもあるような、各種フライヤーの束があった。

もしかしたら・・・と僕は思った。と、同時に、海外のフライヤーは日本に持ち帰るとお土産として喜ばれる機会も多いので、何枚か持って帰ろうと考えた。

でもだいたいが、ヒップホップかロックのイベントばっかりで、電子音はハウスのフライヤーがちらほらあるだけ。さすがに野外のイベントなんてないだろうなぁとタカをくくっていたところ、驚いたことに、1枚のフライヤーが、どでんと、その束の真ん中で鎮座していたのだ。

僕はそのフライヤーを、それはもう、産まれたばかりのひよこでも抱くかのように優しく摘み上げるとともに、折れないようにしっかりと手にして自分の旅社まで戻った。

その時は全くパーティの情報もまともに持ち合わせてない、しかもテントや寝袋など野外グッズも持ってない、おまけに僕が着ている長袖はロングスリーブ一枚だけという、悲惨な状況を考えるまでもなく、このパーティに行こう!と決心した。ガイドブックで調べさえすれば辿り着ける予感がした。

僕の足取りは軽い。それはまるで真新しい黄色い羽毛のようにふわっと舞った。

旅社には何枚かの誰も着ていない、いかにも安そうなジャンバーがあったので、ちょいとばかり拝借することにした。

それと持っているTシャツをありったけ着て、防寒に備えた。

ついでに今日の夜はとりあえず帰らないと、居間のテーブルに一日中座ることを生きがいとする日本人の留学生兼アルバイトに伝えた。

彼女は別にそんなことはどうでもよさそうで「あら、そう」とか「はい、わかりました」みたいな適当な返事をした。

彼女が考えたいことは目の前にある台湾語のテキストであり、台湾語の勉強に勤しむ点にあった。どこの誰がどうしようと知ったこっちゃないのだ。

でも僕には語学が勉強したいのに、日本人の客しか来ない旅社で働く彼女の思考回路が、これっぽちも理解できなかった。

何がしたいのか目的がわからない。こんなところで働くよりは、少なくとも屋台でもコンビニでもなんでもいいからナマの台湾語に触れたほうがいいんじゃないか、と。

でも、いい。それは他人の事だ。あれこれ僕が口を挟む内容じゃない。

台湾語が勉強したくてしょうがないのに日本人がたくさんいる旅社で働く彼女を見て、僕がキライな通勤電車とか名刺の交換とか慰労会のようなジメジメしたものを感じ取っただけなのだから。

*

*

パーティ会場は台中の山奥だったので、台北から電車を乗り継ぎ、そこからフライヤーに書いてある通り、バスで向かおうと思った。

台北から高雄まで2時間ばかり。そこからバス。

きっとうまくゆくだろう。

さて、到着した高雄は日本の地方都市の駅前のようで郷愁たっぷりだった。千葉の保田とかそんな感じ。うっすら肌寒いのに、人いきれがあって車の往来と商店街がごった返している。昔、「三丁目の夕日」というマンガを読んだことがあるけれど、台中という土地は、まさにその世界そのものだった。

たっぷり空気を吸うと、遠い日本の田舎を感じることができた。赤とんぼの一匹でも飛んでいたら、きっと僕は涙を流す。

夕方に着いたので、それなりにお腹も空くだろうから、適当な商店でチョコレートやジュースなどの非常食を購入し、本屋をのぞいて漢字だらけのドラえもんにケタケタ笑って、あとはガイドブックにしたがって、ワンタンが超旨いと絶賛されている「椀陳飯店」に寄ることにした。

それまでの旅の中で、電車のチケットやバスのチケットの為に並ぶことはあっても、食べ物の為に列へ身を寄せた記憶は持っていないから、その店にできている長蛇の列にぎょっとした。

屋台にかろうじて屋根がくっついてます程度のお店で、大丈夫かな、ここ?と心配もあったけれど、ワンタン一筋ということもあって評判が評判を呼び、連日賑わっているようでもあるので、またとないこの機会に食べることとした。

店先の入り口にも大きな鉄製の鍋があって、そこでは持ち帰り客用のワンタンを湯がいているので、湯気がいたるところに立ち込めて活気に漲っている。聞こえてくる言葉も全部台湾語。

クックドゥのコマーシャル。あれだ。

次第にお腹も音を立て、空きっ腹状態となり、「台湾人は食うのがおせぇなぁ」と、僕が呪詛をぶつぶつと繰り返す頃、ようやく席があいた。

エプロンを掛けた店員が「☆△※◇...☆?」と何か言っている。

意味がさっぱり分からない。僕は覚えたての言葉で「我是日本人(僕は日本人です)」と言って、ニッコリ笑って返した。

店員は目を丸くして「☆△※☆◇!!」と何か驚いてるようだ。どうも台湾人に間違えられたらしい。

どうすればいいのかなと、あぐねている僕を尻目に、店員は袖を引っ張って店内の奥まで誘導して「OK?ok?」と席を指して聞いてきた。たぶん「相席でも宜しいですか」みたいなものなんだろう。

よくわかんないけど「うん、うん」と大きく頷いてみせた。店員はほっとしたような表情を見せ、長蛇の列の彼方へ消えていった。

丸テーブルには8つの席。外国人は、たぶん僕一人。相席になった人達はまるで予期しなかったプチイベントを面白がって、しきりになにか聞いてくるのだけれど、相変わらず「☆△※◇...☆?」か「☆△※☆◇!!」なので、一向に進展がない。

埒もあかないので、台湾の旅の必須アイテムであるノートとボールペンをザックから取り出して、筆談を始めた。

僕「何美味、此処?」(ここは何が美味しいのですか)と聞いているつもり。

台「是美味 好!!」とメニューを指す。

僕「謝々。味、激辛?」(ありがとう。ねぇ、味は辛い?)

台「没有」(辛くないよ)

と、まぁ、書いている漢字は適当なので、伝わっているのか疑わしいとはいえ、漢字の民として生まれた自分に感謝したくなるのは、こんな時だ。小学校時代には漢字のテストが得意だった自信たっぷりの僕が訳してみるとこうだ。

「どうやらワンタンを頑固一徹で出しているレストランのようで(ほんとかね)、メニューには、つまり<ワンタン>しかない。味はそんなに辛くない。ただし、このテーブルにある豆板醤を垂らすのがポイントだ。ナンバワンだぞ。」

そうか、と僕は気を取り直して、メニューを差して頼んだ。真向かいに座る小学校に上がる前ぐらいの男の子が、興味深そうにフフフと笑っている。

ワンタンを待つ間、しきりに色々なことを訊かれた。

「一人で来ているのか?」と、隣りに座っている王さんは僕に訊ねた。

僕は「そうだよ。途中まで友達も一緒だったけれど仕事があるから先に帰ったんだ。台湾は一人で来たんだ」みたいなことを言った。

王さんは「そうか、ひとりで旅をしているのか」と何か苦行でも想像しているかのように、あるいは、どうして君はそんな淋しいことをしているんだい?といった表情で僕を見詰めてきた。

台湾のどこでもそうだけれど、彼らは大抵、「一人で旅をしているのかい」と僕に聞いてくる。それは台湾でしかされなかった質問だ。何事にもかけて貪欲な興味を持て余しているインド人も聞かない(そのわりには、お前の時計は幾らだ?と会うたびに必ず訊ねてくる)。タイやネパールでも聞かれたことはなかった。

同時に、彼らからその質問をされることによって、何かしらの居心地の悪い気分にもなった。なんか一人旅は悪いことのように。どうしてそんなことしているの?と純真爛漫に大きな黒い瞳で訊ねる彼らに対して。

彼らからしてみれば、一人旅というスタイルは、想像の遥か彼方の銀河に浮かぶ、M78星雲のような存在で、奇しくも求める必要のない旅のスタイルなのかもしれない。

それは、僕がちらっと見た、台湾の人達の良い意味でのお気楽さと明るさを象徴している一面でもあった。おおよその台湾人にとって、旅といえば友達やあるいは家族や恋人と、ワイワイガヤガヤと楽しく過ごすレジャーのひとつなのだろう。

僕らは別に一人旅を苦行とも修行とも唱えていないし、それが良いとか悪いとかの判別を下されるシロモノでもないと確信している筈だ。

それはどの旅人にも、いえることだと思う。

ただ、そういったスタイルもありえるとして、心静かに受け止め、人生の一歩を踏んでいるだけなのだ。だから王さん何も心配しなくていいよ。僕は楽しい。世界には一人で旅をすることに対して鷹揚な人達もいるんだよ。

そうこうしているうちに、ワンタンが運ばれてきた。

丸いお盆に載っている。香ばしい胡麻油の香りと湯気をもくもくと立ち込めさせて。白い茶碗にスープと一緒に浮かんでいるワンタン。

まずはスープを蓮華で抄くって口に運ぶ。う~ん、なんかワンタンの旨みが溢れている淡白なスープだ。周りをキョロキョロしてみると、どうもみんながスープに醤油とか酢とか入れて、それぞれお好みの味付けに夢中になっている。なるほど、僕も右に習い、適当に醤油やら酢やらを入れてみた。

そして、もう一口。ズッズ~、う、旨い。旨すぎるよ、これ。なんで醤油と酢を入れただけなのに、こんなに味が変わるの?中華は奥が深いぞ。僕が「好!!!」と、グッと親指を突き出して微笑むと、王さんはさも満足げに頷いて、早くワンタンを食べてみろと、しきりに誘う。

僕はこれもまた右に習って、豆板醤をたっぷりつけ、ワンタンを齧った。

「....」もう言葉にならない。驚きである。

本当に美味しいものを食べると、人は無言になるんだろう。僕はしばし放心状態で、お椀をただ凝視するだけであった。

豆板醤の複雑な味噌と適度な辛さが共鳴するかのごとく、薄い芸術的な生地に隠れている具と踊り合わせる。

キャベツや椎茸や何やらがぎっしりと詰まっていて、そのスープが一気に口中で弾けて、大演奏をする。

これはきっと奇跡だ。ねぇ、王さん、台湾は本当に凄いところだよ、僕はありったけの喜びと感謝を王さんに伝えた。話す言葉も違うけれど、きっと僕の想いは通じたことだろう。

固い握手をして飯店を出る。

パーティは19時にスタートなので、そろそろバスに乗らないといけない。

きっとバス停にはパーティフリーク達がわんさんか溢れているに違いない・・・というのは僕の目測間違いで、バス停は実に閑散として、侘しさがさっきのワンタンの湯気のように漂っていた。

おい、僕は思わず自分に突っ込んだ。おい、これはもしかしてヤバくないか。だって目の前にいらっしゃるのは、どう控えめに見ても、パーティに行く方とは思えない連中ばかりじゃないか。大きな荷物を風呂敷で背負っている推定70歳のご老人と、肉体労働者風の中年男性。妙齢(同じく中年)の夫婦らしき男女。色が全体的に地味で、言っちゃ悪いけど活気がない。そりゃまぁ、バスに乗るのに活気が必要なのかって聞かれたら困るけれど。

とにかくバス停を間違えたか、何かの原因で良くない出来事が起きているかのどっちか。

で、たぶん後者。

もしここで、ねぇ、そうは言っても彼らがパーティの参加者かもしれないという可能性があるんじゃないの?という輩がいたら、きっと僕は、北斗神拳の伝承者の如く、ソイツの経絡秘孔を「ホワッタァァー」と、秘儀・北斗壊骨拳で骨まで断つことであろう。

だって、彼らがパーティピープルである可能性は1ミリもないからだ。それは、絶対に、あ.り.え.な.い。200%ありえない話だ。

だから僕はとたんに心細くなった。何もそれはバス停の灯りがジッジッジーと切れ掛かっているのや、夕暮れに名も知らない街に一人でいることや、やはり着込んでいる洋服じゃ肌寒いというのが、理由ではない。本当にパーティやっているの?まさに焦点はそこだ。

そして、これが僕の最大の心配事だ。だって、ほら、山の中にわざわざ行って、それであたりはもぬけの殻。音ひとつ鳴ってなくて、遠くの山じゃ不気味な声で鴉がギャッギャと鳴いていたらあまりにも間抜けだし、その頃にはもう終バスもないっていうのなら、辛すぎるじゃないか。

日本だったら携帯電話のひとつでもあれば、パーティがやっているのかキャンセルになったのか確認できるし、インドやバリじゃ移動はバイクだから、音が鳴ってないならないで、すたこらさーと帰れる始末だ。

だけど、ここ台湾じゃ・・。

そう、フライヤーを信じて行くしかない。僕はバスの列に並んで、そしてバスに乗った。運転手にフライヤーを見せて、ここについたら降ろしてと、身振り手振り漢字振りで、アプローチもした。

席に着く。車窓から見えるのは、何処の国でも見掛ける夕暮れのひととき。買い物客が忙しそうに荷物を持って歩いていたり、子供がはしゃいでいたり、車がプップーとクラクションを鳴らしたり。彼らの誰一人として、この、何処に向かうと知れないバスに乗っている若かりし日本人の旅人がしょぼくれているなんて、絶対気がついてくれないだろう。

仕方ないので「夕暮れラッシュアワー」と思いつきで称して、僕らはみんな生きているをバックミュージックにしつつ、<買い物する人>、<歩く人>、<自転車乗っている人>に区別して、当てずっぽうに数えてみた。結構、「買い物する人」がリードするので、自転車ガンバレと、行く末の無い応援をして、そんな風景を見ていたら、何となく「まっ、どおにでもなるのかな」と軽い気持ちにもなってきた。

いくら山の中だっていても、凍死するほど寒くないし、熊や虎が現われてか死ぬことはないだろう。河口湖駅あたりで終電に乗り遅れたと思えばいい。天性とも言えるお気楽モードが僕を救った。

で、その時だ、後ろから若者達の声が聞こえたのは。

「☆△※、頗頗笑ー」

漢字は僕の適当な造語である。それくらいの、なんて言うか、バスの中を明るく2000ルクスで照らす声が響いたのだ。

後ろを振り向くと、20代前半の若者が2人。手にはフライヤー。ビンゴ。

僕は思わず手を打った。このバスに間違いない。

そして行く先にはパーティが待っているのだ。僕は彼らに話しかける。日本語と英語と筆談で。もちろん手にはフライヤーを持っている。それで十分なことも僕は知っている。

彼らは僕に笑顔を向ける。僕も彼らに笑顔を返す。

yes!台湾のパーティだ。サイケデリックトランスは国境を越える。僕らはいま国も言葉も関係なく、ひとつの共通意識として、これから起こるであろう、さまざまなドラマに胸を震わす。

車掌が出発する笛を鳴らす。扉が閉まる。カバのイビキみたいにプッシューと音を立てる。彼らが何かを言ってくる。片耳にピアスをしている若者。渋谷あたりにいたって不思議じゃない。何を言っているのかサッパリ分からない。全部、台湾語だ。

でもどうにかなるだろう。いままでだって何とかやってきたじゃないか。

僕が僕自身を励ます。そう、どうにかなるのさ。

*

*

大地。

僕はいま夜空を見上げている。オリオン座がキラキラと輝いている。

ここは台湾のパーティ会場。盆地のような森のなかで行われている、サイケデリックトランスの会場だ。

DJがさっき交代した。台湾のDJ。とってもアグレッシブに攻めてくる。ブースの前には大きな焚き火。まるで95年頃の大滝ランドのパーティみたいだ。黎明期という言葉が僕の中でこだまする。

外国人は僕一人。

台湾のパーティーピープルは、えっと、1.2.3...、とにかく数十人。でも全然平気。だって、僕らはあまりにも近い民族で、パーティーピープルだから。

踊りあかしているコの多くが、スペーストライブのゴアパンツを履いている。すごいシャンティでパワフルだ。背の高い男の子が僕の肩をたたき、僕にビールを渡す。彼の踊る姿はクールで、見ていて飽きない。

屋台も一つ出ていて、やっぱり中華でとっても美味しかった。

僕はそんな台湾が大好きだ。

日本人だと告げると、ファイヤパターンの大きなシルクハットを被った兄ちゃんはウィンクをして、「サービス」と言ってくれた。

だから僕は、大きく握手して、もう一度寝転ぶ。

さっきジャクソンと言う名の男と話した。ジャクソンは英語が得意で、ミレニアムの時バリにいたんだ、と僕に言った。そうか、その時僕もいたんだよと教えると「ワォ、そいつは奇遇だ。」と目を大きく見開いた。うん、バリ島にはたくさん台湾から来たコがいたね。僕はついこないだだった、眩しいほどの夏の季節を思い出す。彼ともどこかですれ違っただろう。島のパーティはだいたいが一ヶ所で行われたから。

ジャクソンはこのパーティはどうだ?としきりに僕に尋ねてくる。どうやら日本のパーティ事情も合わせて気になるらしい。

僕らは焚き火の前の芝生に寝転び、各国のパーティ事情について語った。

僕はパーティシーンが日を追うごとに変化していること、そしてその変化が実際のところ、良い方向に向かっていないんじゃないかという危惧を、想うまま彼に正直に話した。

「ねぇ、ジャクソン、僕としてみれば、それは当たり前だけど、パーティというのはさまざまな要素が複雑に絡まりあって、ぎゅっと凝縮されて完成するモノだと思うんだ。時代と共に変わる部分だってあるだろうし、シーン自体の取り巻く環境だっていまと違うようになるかもしれないけど、核となる部分がしっかしていれば、パーティ自体の本質はけっして変わることもないだろう。現に2000年のいまだって世界的規模でシーンが拡大して、パーティによってはコマーシャリズムに染まったものもあるけれど、長い目でみればきっとそういう分子は淘汰され、元のというか、あくまでもオリジナリティックなシーンとして歩んでいくだろうよ。だから日本のパーティが今派手だからと言って、昔を偲んでもはじまらないし、無理矢理に過去に囚われるのはナンセンスだ。僕は台湾のパーティはこれが初めてだけれどさ」

僕は続けた。

「僕は台湾に着いてまだ一週間ばかりで今日この場所に来ているよ。それはとても素晴らしい出来事であり、最高のイベントだ。そうしたちょっとした加減と何かの計らいで巡り合うものなんだよ、パーティは。だから...」

「だから?」

ジャクソンの瞳に焚き火の炎が映っている。

彼が僕に煙草を勧める。僕は煙草を吸わないんだと言って、代わりにこれがあるからと、酒瓶を突き出して、呑む仕種をする。彼の笑顔がほころぶ。

「うん、だから、上手く言えないけれど、僕は台湾のそんな未来に向けるパワーに熱い期待を持っているよ。それは日本には残念だけれど無い部分だし、これから日本のパーティシーンが考えるべき問題は<どうやって未来を恐れず過去に囚われないで道を歩むか>ということだと思うんだ」

ジャクソンは僕のそんな言葉をどうやら考えているようだった。

彼と会話するほんの小さな時間に、彼の、台湾のパーティシーンに対する熱い想いの丈が伝わる場面が、しばしばあった。彼の生真面目さからと、台湾のシーンの未来に向けての情熱はなぜだか羨ましい気がした。

それは僕ら日本人が決して戻ることの無い、可能性を秘めた宇宙に散らばる星々のようなものだ。

「コウの言いたいことは分かる」とジャクソンは言った。

「僕は本当にこのトランスのシーンが大好きなんだ。だからこそしっかりと損なわれないように大きくしていきたいんだ。コウの言う東京の事情については、実際に見たわけじゃないから僕には分からないけれど、それはきっとトランスだけに限ったことじゃないんだろうね。僕らはまだ始ったばかりなだけに東京の先駆者に多く学びたい。」

まだ出遭ってから数時間なのに、彼の人柄がすごく好きになった。

決して意見を押し付けないけれど、しっかりと自分の意見を伝え、相手を尊重するジャクソン。ウマが合う予感がした。

「そうだよ、ジャクソン、君の言う通りだ。何もそれはトランスシーンだけに起こりうる問題じゃないんだ。」

ジャクソンの夢は壮大だった。

彼はやがて日本と台湾、韓国や香港、東アジア近隣の国が集まって、大きなパーティがあったらきっと楽しいだろうから、そういうのもオーガナイズしてみたいと言った。僕には想像もつかないほど、それは大きな夢だった。もし実現したら比類なきブッチ切りのイベントだ。彼はそれについての計画や運営、これから自分たちに何ができるかを、もっと熱く語った。僕も喉が枯れるまで、会話に没頭した。

「コウ、とにかくそん時は世界の何処でほっつき歩いていようが、俺が呼んだら来いよ」

「あぁ、地球の裏側のビーチで、どれだけ可愛いビキニギャルと遊んでいようが、すっ飛んできてやるよ」

そこで僕らの会話は終わった。

*

*

明け方、僕らは踊り明かした。

僕の網膜に映るバティックは蛍光色にユラユラ揺れている。

ジャクソンの仲間内の女の子が僕にガムをくれた。ブランケットに一緒にくるまるように僕を誘う。僕は少しだけ踊るとブランケットに寝転ぶ。

行きがけに一緒に来た若者2人が「どうするかい?」と僕に聞いてきた。つまり、まだパーティを楽しむのかい?という意味だ。

ここまで辿り着けたのは彼らのおかげだ。彼らは台北まで戻るという。僕とおんなじルートだ。一緒に戻るよと、僕は伝える。

満足げにパーティの様子を見詰めているジャクソンに別れを告げる。

「ジャクソン、また会おう。そろそろ行くよ。今日は楽しかった」

「そうか。行っちまうのか。こっちこそありがとう。今度は日本のパーティだ。それまで元気でいろよ」

「うん。俺のことを忘れるなよ」

僕はジャクソンの肩を叩いた。

「忘れるもんか。次にあった時は驚かしてやるぜ」

それから僕は台北に向かった。

*

*

ジャクソンがオーヴァードーズで死んだと知らされたのは一通の見慣れない手紙からだった。

それは台湾のパーティで僕にガムをくれたウェイウェイからで、He died on April‥と衝撃的な一文から始る手紙だった。

ウェイウェイが言うには彼が亡くなったのは台北にあるクラブで、死因は麻薬のやり過ぎとアルコールの大量摂取による心停止だった。

救急で病院に運ばれた時は既に意識が無く、手遅れで冷たくなっていたという。

ウェイウェイはその長い手紙の最後にこう綴った。

「ジャクソンは、あなたのことを話す時、ほんっと楽しそうだったわ。まるでおもちゃを与えられた子供のように年甲斐もなく生き生きしているの。彼はしきりにコウは何をやっているのかなぁ。いまごろ日本でも踊っているのかなぁと話していたわ。不思議なもので私たちとコウが過ごしたのは、あのたった一日だけなのに、まるでずーっと昔からの知り合いのようにジャクソンは話すの。アナタにはそんな雰囲気があるのでしょうね。もし、東京でこのメールを読んでいるようでしたら、遠い台湾の空の下にいる私たちのことを想ってください。私たちもアナタの無事を祈ります。ジャクソンは最後までアナタの良き親友だったわ」

ウェイウェイより愛を込めて。

*

*

僕はその長い手紙を封筒に戻すと、作ったばかりのカフェオレを一息で飲んだ。熱さなんて感じなかった。時計の針の時を刻む音が大きく聞こえ、僕の鼓動は速くなった。

ジャクソンが・・、ジャクソンがなんだって?

何も考えられなかった。

もう一度読もうにも読み返す勇気がなかった。

手紙を握り締めたままの僕の足元に、飼っている猫がニャアニャアと擦り寄ってきた。でも僕は動けなかった。そんな様子を察してか、テレビを観ていた彼女が「どうしたの?何かあった?」と、心配そうに訊ねた。その声を聞いて僕はますます哀しくなった。

僕はしっかりと猫を抱いた。猫の背中はふわふわと柔らかくて暖かかった。一瞬、これまでずっと大切にしていたかけがえのない、言葉に出来ない何かが僕を揺さぶって泣きそうになった。

でも僕は我慢した。僕は封筒を見つめて続けた。

「ん、旅仲間からの懐かしいエアメールさ。みんな.... 、うん、みんな元気にしているってさ。僕に会いたいって書いてあるよ」と、できるだけ明るく答えた。

そう答えるのがやっとだった。彼女は十分に優しかったし、最高のパートナーだったけれど、ここでは泣けなかった。僕は男の子だ。ジャクソンは元気でいろよと、最後僕に言ったのだ。僕はジャクソンの肩を叩いて再会を誓って別れたのだ。

ちょっと買い物に行ってくるね、彼女にそう伝えた。

季節は4月の中旬で、寒い冬は去り何処からともなく暖かい夜風が吹いた。そしてそれは台湾の風にそっくりで、目に涙がどんどんと溜まった。

我慢するのが精一杯だった。僕は誰もいない夜の公園に向かい、ベンチに座った。そして声を出してたくさん泣いた。涙が枯れるくらいという言葉がピッタリなくらい僕は泣いた。それからしばらく僕はまどろみの中で佇むように過ごした。

日本の南にある台湾に僕はそれから行くことはない。

2010年05月23日

As a child I could walk on the ceiling

遥か彼方にこの地を訪れた宣教師ザビエルのミイラが安置されている町だ。町といっても舗装されていない道だらけで、ジャングルの奥に行くと水道が無く、蝋燭の灯で生活するような場所である。

私と私の友人、そして名前も知らない数多くの旅人たちが、その土地を目指し、そして幾度となく訪れた。それは私が20歳、つまり今から10年以上前の出来事であり、2000年のミレニアムまで続くこととなる。

印度亜大陸の宗教的な位置からも奇異な地であるここでは、そこかしこに西洋的な風習が見受けられ、特に逸脱しているのがアルコールの飲酒自体が認められていることだ。インド広しといえども、酒瓶が合法的に売られているのはここだけである。その為、インド人が飲酒を目的として観光目的で訪れることが多い。

私は94年を始めとして、2月のシーズンが来ると、そこを拠点として外国人と混じりヒッピー同然のひどく退廃的な生活を貪り過ごした。

その間、2回病院に運ばれ、3回家宅捜査を受けた。毎日フラフラになりながらいつまでも踊り狂い、サンサンと太陽の光を浴びながら素性も知らない連中と裸同然で生活していた時期だ。

私たちはそのようなライフスタイルに身を置くことを自ら求めていたのだろうし、またどのような結果が訪れようとも、その生き方以外を選ぶことはできなかった。

やがて、何人かの友人が死んで、何人かが行方不明になった。帰国した知り合いも病院から退院できないといった類の噂が、まるで天気の話でもするかのように当たり前に私たちの周りを渦巻くこととなった。

帰国して普通に社会生活をしている我々はほんのちょっとした何かの匙加減で少しだけ恵まれているだけだと思う。

そこがゴアと呼ばれる土地だ。

私が楽園と言えばそれはゴアのことを意味する。

*

*

当時はまだチーズを売っている店は唯一サウスアンジュナのジェネラルストアの一軒のみだった。

左に行けば教会が見え、さらに先に進むととアンジュナのジャンクションがある、あのジェネラルストアだ。

夢と希望とプリングスとチーズが所狭しと置いてある店。

そのジェネラルストアから右側にバイクで5分ほど行くとローカル・インディアンが集まる椰子酒の酒場がある。

長いカウンターとプラスチックのテーブルが幾つかだけ並ぶそのバーは、ローカル達が誰彼と無くその日一日の仕事を終えると集まり、グラスを片手に夜を楽しんでいる。

酒場自体は見落とすというほどではないにしろ、暗黙の了解のもとにバックパッカー達が酒場に足を踏み入れる事はあまりない。

おおよそローカル達に煙たがられるし、実際のところバックパッカー達はこの酒場にそれほど興味を示さない。

もちろん私も知らなかった。

私がこの酒場を知るようになったのはカラングートに住むイギリス人が教えてくれたからだ。

たいていのインドで会うイギリス人が変わっているか気が触れて見えるように、この男もまた非常に風変わりな男だった。

年齢はたしか28歳で、今回の旅が何回目のインドか数えられなかった。ジェルミィというのがそいつの名前だ。

髪の長いロマンスグレイの瞳の彼女が常に傍らにいて、その子の名前がエレナだった。私は暇と持て余している時間に任せてよく彼らと遊んだ。

エレナの友人の─その子もまたイギリス人だったが─、フランシスもその家で私たちと一緒に時間を過ごした。

フランシスは漢方とか禅とか忍者とかそういったオリエンタルなもの全てに魅力を感じている22歳の女の子で、その東洋の神秘をインドで会った日本人、すなわち私にまるごと見出そうとしていた。

彼女のアプローチに応じたわけではないが、ごく当たり前のように私は彼女と寝る関係になった。それでも恋人になるまでは至らなかった。

彼女が求めている何かが私にあるように思えなかったからだし、彼女自身も付き合っている彼をロンドンに残したままだった。

*

*

「もちろん一週間に一度は彼に電話をするわ、それでも、なんとなく私がいた筈のロンドンなのに、彼を含めて魅力を感じる事ができないの」

彼女はハンモックで寝ている私に馬乗りになって言った。

小柄で華奢なわりには胸が大きかったので、ハンモックが揺れるとその胸もまたユサユサ揺れた。

「わかるかもしれないな、そういうの」

「わかるかもしれないって、どっちが?」

「ん、君のその気持ちさ。インドは遠い。どこからもね。そういうことさ、きっと」

「フフフ、そうね。インドは遠いわ。目眩がするほど。日本からも?」

「そう、そうだよ。日本からもだ」

海岸沿いを走るバイクの音が聞こえてくる。

フランシスがスカートをめくる。

*

*

よくジェルミィはイギリスからわざわざ持ち込んだ日本製の箸を僕に見せびらかしていた。そしてインドでまだカレーを食べたことがないんだとしきりに自慢していた。

「おい、コウ、聞いてるか。俺はまだこのインドに来て一回もあのクソッタレのカレーを食ったことがないんだぜ。凄いだろ。インドではカレーを食べない、それが俺のポリシーなんだよ」

そんなことを言いながら彼はその一軒家の部屋中の壁にクレヨンで絵を描きつづけていた。

動物や人やレインボーパレード、星とか月とか森羅万象がごっちゃまぜにカラフルに描いてある絵で見ているだけで眼が回った。

彼の性格が出ていると思った。絵を描いていることはどうやら管理人には内緒らしい。きっとここの家主がその事実を知るのはシーズンオフの頃だろう。そう想像するととても愉快な気持ちになった。

*

*

ある晩、彼を訪れると庭で乾いた椰子の実を火にくべながら彼らは焚き火をしていた。

途中の雑貨屋で買ったパパイヤとレモンを出すと、彼らはとても喜んでくれた。

エレナが早速とキッチンに向かい、そして切ってくれた。

レモンはパパイヤの味を中和する。私がインドで学んだ生活の知恵の一つだ。

火の向こう側でジェルミィが見なれない飲み物を口にしているので、何を飲んでるんだと私は聞いた。すると彼は眼を丸くして「おいおい、なんだ、知らないのかよ」と何も説明もせずに私に回した。

「知らない」私はそう答えた。知らないな、どこにあるんだ、これ。

そういうわけでジェルミィは椰子酒とその酒場を教えてくれた。

*

*

酒場ではローカル連中は特に私のことをいぶかしがるようなことはなかったが、かといって熱烈に迎え入れるわけでもなかった。

私は年齢の割には若く見られるので子供がこんなところに来てはいけないんだぞ的なセリフをしばし言われてからかわれた。

ちゃんとした年齢を告げると皆が一様に驚くか安心して、じゃあ呑んでいけよと言ってくれた。だから私はカウンターで岩塩がまぶしてあるピスタチオを齧りながらよく彼らと話した。

彼らは私が英語しか分からないと気が付くと、ヒンディ語やコンクーニ語ではなく英語で話してくれた。

日中は商売以外ではどこか距離のある彼らもこのカウンターでは世界のどこにでもいる夜のとばりを過ごす者と同じだった。

会話の途中で理解できないところもあったが、そんなことはどうでもよくて、彼らがする獲れた魚の話や、どこぞの奴が結婚したとかいった話は聞いているだけで心地よかった。

その椰子酒は味はともかくアルコール度だけはピカイチだったのでたいてい3杯程度飲むと私は店を後にした。

「ピスタチオ食べないのかい、ジャパニ」

「うん。良かったらどうぞ」

*

*

酔いながら眺めると頭上にはオリオン座が拡がっていた。

椰子の木のあいだから夜風が吹く。遠くの方で今夜のパーティの音が聞こえてくる。今夜もきっと私たちは踊る事になるだろう。眠るのはもっとあとの話だ。

パーティライフ。けれど、いつまでこんなことが続くんだい?

おぼつかない足取りの私に昨日一緒にメシを食ったイタリア人が話し掛けてくる。こいつの名前はなんだっけ。

「ヘイッ、コウ。調子はどうだい。パーティには行くんだろ」

「ああ、行くよ。行くに決まっているだろ。夜はこれからだもんな」

私はホンダのバイクのキィをポケットから探す。明日の予定は特にない。母国を離れてから数ヶ月経つ。日本では何が起きているのだろうか。ひどく昔の事のように思える。

さて、私は何処へ行けばよいのだろう。

2007年11月21日

極彩島

夕刻特有の、赤銅色に輝く空が島全体を包み始めると、黄昏の影を縫ってサーファー達はホンダのバイクにサーフボードを乗せてゲストハウスにいっせいに戻る。

きっと上空から眺めたら、海の馨りを身体全体に放つ彼らは母なる河に還ってきた鮭のように映るだろう。

我先に急がんとばかりに喧しくスロットを全開にし道をすり抜ける。ちょっとでも道が混雑すれば旅行者であろうとバリニーズであろうと、容赦なくクラクションを鳴らす。バリ島の交通渋滞は実にカオスだ。

一方通行が複雑に絡み、旅行者にはまずお手上げだ。それでいながら、歪んだ道路事情であるのになかなか均衡を保っている。

そんなやり取りを横目に、バリニーズがお祈りを捧げ、表通りに面したお店の入口にお香を添える。この島に不釣合いなクラブですら、入口では香が炊かれているので、彼らの信心にはほとほと頭が下がる思いである。

1999年12月、僕と友人Kはバリ島に滞在していた。

1999年のカウントダウンは、世界各国でパーティが開催され、バリ島でも大きなパーティがあると聞きつけたので島までやってきたのだ。

僕らの周りでは南アかゴアかパンガンという選択肢で行く先が異なったけれど、僕らは最終的にバリ島にした。

97年98年にゴアで一緒だったM君とスミニャックで合流し、12月30日には、JunとかHとかIもこっちに来るらしい。ベイホールで何度か見かけたカナダ人ともクタのクラブで再会した。

祭りの後にはレギャンというビーチ沿いのゲストハウスを引き払い、山あいに位置するウブドという村に宿を移動してチルするつもりだ。

*

*

クタビーチに続く繁華街を歩いていると、ニューデリーほどではないにしろ物乞いやら売人やら物売りが耳元で囁いてくる。アジアならではの光景であり、鬱陶しくも心の中で「こうでなくちゃな」と呟く場面である。

彼らの何人かは巧みに日本語を操り、「両替ドウデスカ」とか「キノコ食ベタイデショ」など怪しい単語を並べて旅行者の足を止める。

もちろん無視を決め込むしかない。僕とKは物売りの勧誘を振り払ってベモと呼ばれる三輪タクシーに跨りタナロット岬に向かった。

噂が本当であれば、岬で今夜ケチャダンスが見られるはずなのである。

*

*

今夜タナロット岬に行くよと、僕は隣のコテージに滞在しているオーストラリア人カップルに告げた。彼らも関心を示しているようで、岬で待ち合わせしようということになった。

大抵のオーストラリア人がそうであるように、彼らは日本人には好意的である。毎晩12時を過ぎると雄たけびを放って延々と交尾をし続けるカップルではあったけれど、それを除けば僕らに親切な二人だった。

ある晩、テラスにある籐椅子に座り蝋燭に灯りを燈して人気の居ないプールを眺めながらKが呟いた。

「ありゃセックスというよりはプロレスだよな」

僕は呑んでいたビンタンの瓶を転がしそうになり、ゲラゲラ笑った。

*

*

複雑な裏道を曲がり抜けると、そこは岬だった。夕闇があたりを包み、昼の太陽の余熱がそこかしこで放射している。意外にも岬には幾人かの旅行者が既に到着していて、オーストラリア人カップルもその中に含まれていた。僕らは合流し見晴らしのよさそうな場所に腰をすえた。

いよいよ茶褐色のバリニーズが酩酊した様子顕れ始めた。

我々部外者を一瞥もせずに黙々と列を成してゆく。腰みの以外は身を纏っていない。

「チャッ、チャッ。ケチャケチャケチャケチャ・・・・」

蛙が憑依したかのような動作で身体を揺らす。

僕はあっという間に心を奪われ、半ば陶酔した様子でカメラを手にした。鳥肌が止まない。

フイルムを交換し、またシャッターを切りまくった。Kが掛け声に同調して足でリズムを刻み始めた。

ふと足元に視線を移すと、日本には棲息していない小豆の粒ほどの巨大な赤蟻が米粒を運んでいた。何処から運んでいるんだろう? あたりを見回しても米粒らしき食物を見つけられなかった。

蟻の一群は地面から流れ出す血液のように生々しく残酷に感じた。

「ケチャケチャケチャ・・・・」

トランスが果てしなく続く。

オーストラリア人カップルの女が、その蟻の流れに気つき、指で一匹摘んだ。蟻が抵抗して彼女の指を噛む。その一部始終を僕は眺めていた。

オーストラリア人の女は小さく「痛い」と呟き、完全に欲情した表情で蟻の首を千切って、薄笑いを浮かべた。他の蟻はそんな様子に気づくことなく、一心に米粒を運び続けていた。

カメラを持った僕の手は汗でべっとりと湿り、からからに渇いた喉の奥で唾液が音を鳴らした。

2007年11月02日

ペリカンホテル

海外に輸出されていないローカルなテキーラや蛇を漬けたテキーラなど、トルティーヤを売っているボロボロの屋台ですらボトルを並べていたのには驚かされた。

さっぱりした飲み口のソルというビールにライムと塩を入れて飲みつつ身振り手振りでタコスを注文する。ソンブレロとよばれる幅広い帽子をかぶった屋台のおっちゃんが「テキーラもどうだ?」と目配せしつつそぞろと瓶をかざす。きっと全部試していたら今頃メキシコに沈没していただろうと思う。日本における日本酒と同じ扱いで、銘柄があり、テイストがあり、歴史があるのだろう。

その旅で唯一残念だったのは、帰りのロス発の飛行機が決まってしまっていたことだ。メキシコの国境からそれほど離れていないエリアまでしか足を伸ばすことができなかったのである。

少しでも南へと思い、できるだけ国境を離れる努力をした。

ティハナと呼ばれる国境の町からおんぼろの相乗りバスに揺られると、やがてロサリートというビーチに着く。幾つかホテルが並んでいるうち、一番ネーミングが気に入ったホテルに泊まった。Los Pelicanos、日本語でペリカンホテル。愛嬌のある名前が好印象だった。

ペリカンホテルは中級クラスのホテルで(専用のプライベートビーチがあって、プール並のスパがある)、値段はけっこう高かったが、オフシーズンだったので、インド仕込の交渉で大幅に値引きして拠点にした。メキシコは乾燥しているから海沿いでも湿ったりベトついたりしない。気温が35度に達しても朝晩は冷え込むのだ。

*

*

朝目覚めると、屋上レストランではストーブの薪に火をくべて暖を取っていた。実際にそれぐらい寒い。ストーブの上には何年も使い込まれているといった様子の、煤けた薬缶に入った炭火焼珈琲が常に温めてあり、ピリ辛のナチョスと豆料理の朝食の後に飲む黒砂糖とシナモンが溶かしていある風味豊かな一杯は、格別だった。メキシコ人はみんなカフェ・デ・オージャと呼んでいた。大鍋で煮出すメキシコならではの珈琲らしい。

*

*

プライベートビーチから少し離れた浜辺では、宿に泊まらないキャンパー達が焚き火をしながらテキーラを飲み、夜を明かしていた。あまりにもざっくばらんなスタイルでテントを張っているので、初老のキャンパーにふと尋ねてみた。

「こんなところでテントを張って夜を過ごしたら危険じゃないのかい」と。

彼はそんな心配なんてしたこともないという仕草で目を細めてしゃがれた声で答えた。

「危険かどうかって?ここには心配な出来事は何もないだろう。夜中に酔っ払った誰かが騒ぐことはあってもその程度じゃ。流木に火をくべてテキーラを飲み、朝を迎える。それだけじゃ。だってここはメキシコだからな」

彼はもう一度繰り返した。

「だってここはメキシコだからな」

日が暮れてペリカンホテルの屋上レストランでマリアッチの演奏を聴きながら眺めていると、まるでそれは遠い母国で見たかがり火のようで、何とも不思議な気分だった。

2006年07月19日

炎上するニューデリー

ニューデリーを基点とする多くのバックパッカーが、この街(というよりはメインバザール)に滞在するので、これから西に向かう者、東に向かう者の交差点や旅の情報の交換のエリアになっている。

そして、5月から7月にかけて、ニューデリーでは日中の気温が摂氏50度近くにまで上昇して、夜の最低気温でも35度ぐらいになるという、地獄の釜でも覗いたような猛暑に見舞われる。

僕は運悪くタフな時期のニューデリーに滞在していたことがあって─ちなみにニューデリーという街は、旅人にとって、2日も滞在すれば十分な場所だ─、そのときは文字通り蜃気楼が見えかけた。

しかもネパールからの帰路。存在するもの全てが鬱陶しいニューデリーに僕は帰ってきた。

後にも先にも当時のニューデリーを超える暑い日というのは、僕の中では見当たらない。

*

*

その日の気温は53度だった。

猛暑という表現を用いたが、果たして猛暑という言葉が適切なのか訝しいほどの暑さである。

いや、暑いのではない。正直、熱いのだ。炎熱地獄という感じ。

実際に、地獄だか天国に誘われちゃう輩もいて、まずこの時間に歩くのは自殺行為に等しい。

インド人ですら熱中症でパタパタと死んでいったりしている。

僕はクソ重たいバックパックを背負って歩いたわけだけれども、やはり瞬時に眩暈が訪れて、軽く死に掛けた。

歩く際、最初にしたことは、時計とピアスと指輪を外すことであった。

そうしないと必ず金属の部分で火傷をするからだ。

そして足元に気をつけること。

足元の地面がアスファルトである場合は、太陽光線で溶け始めている。

*

*

目当ての安宿に辿り着くまでに、ニューデリー駅の目の前がメインバザールであるのも関わらず、2回ほどチャイ屋で休憩をした。

太陽が一番真上にある昼ごろは、さすがのインド人も道を歩かないようにしている。

牛も木陰を見つけてしゃがんでしまっている。

駅を降りた瞬間に吹きつける熱風。

あまりのも熱風に包まれると人間という生き物は鳥肌が立つんだと知った。

チャイを飲んで日陰で休んでも頭がガンガンする。熱射で痛いのである。

*

*

さて、目当ての宿に着き、荷物を置くと、隣接している水シャワーの蛇口を捻ってお湯を出し切った。

温泉のようなお湯が出てきた。

もちろん給湯器ではない。本来なら水が出るはずである。

そしてそのあとにバケツに水を汲んでベットに掛けた。

水が気化するので、その冷却効果を狙って行動をするのだ。

夜に寝る時も同じだ。

寝る前に水浴びし、必ず拭かないで寝る。

そうしないと一生睡眠にはありつけない。

水でびしょ濡れになったベッドからはシュウシュウと不気味な音が鳴っている。

部屋は薄い霧に包まれて、快適に程遠いとはいえ、少しは落ち着ける。

気温にして40度くらいだ。

翌日にはベッドがカラカラに乾いている。ベランダに干したタオルも半夜で乾く。

*

*

50度を超えるニューデリーで旅をするには、昼間はなるべくじっとしてゲストハウスに居ることを心掛けることだ。

存在しているだけで体力を消耗する。

だからどれだけ暑かろうが、気を失うように夜は眠ることになる。

たまに無謀にも外に出ようとしたら「無茶するな」と宿の親父に制止された。

宿の親父も困ったように笑うだけだ。

日没になり、真っ赤な太陽が沈みかけた時に、ようやく動ける。

インド人も牛も、夜になってから、モソモソと何処かに向かうのだ。

こんな風にして僕はバンコクに向かう飛行機を待つ数日間、幾度目とも分からない(でも今回が一番タフな)ニューデリーの日々を過ごした。

2006年07月07日

南インドの蚤と禁止されたDDT

当初は10日ぐらいの期間だけ滞在し、その後は北上するつもりだったのが、結局ずるずると40日以上の滞在となり、僕の学生時代のうちの5番目ぐらいに酷い退廃的な日々を過ごすこととなった。

40日のあいだに、僕の体重は47キロに落ちて、意識不明で病院に数回運ばれて、家宅捜査を2回受けて、年上の知り合いが3人自殺して、1人は精神病院に運ばれた。

滞在した場所はサウスアンンジュナと呼ばれるビーチから少し離れた森の中で、道路も舗装されていないエリアに位置する家に住んだ。

井戸水と蝋燭で生活し、椰子の木と椰子の木の間をバイクで潜り抜けないと辿り着けない場所だ。

日本で囀っているのを聞いた覚えのない音色をハミングする野鳥の声で囲まれた家は、2階建てで、夜になると闇に包まれて、オーナーはルーシーというインド人だった。

ルーシーは熱心なクリスチャンだったから、行動ひとつとっても自愛に満ち溢れていて、いま思い起こしても、まさに聖女に相応しい女性だった。

摂氏35度以上のあるのに「寒い」と錯乱して訴える僕を数え切れないくらい介抱してくれた。

で、僕が住んでいたのはルーシー宅の2階なのだが、これが腰の高さぐらいまでしか塀がないので、半分ベランダみたいな家だった。

「時々、猿が遊びに来ちゃうから大事なものは鍵を掛けてちょうだいね」とルーシーは事あることに僕に言った。

それに、ルーシー宅では、時々出没する猿だけではなく、犬と猫と豚がいた。

犬は何匹かいて、全部ジョビと呼ばれていて、隙を見て家に入ろうとする犬を「ジョビアウト!」と怒ってルーシーは追い出していた。

猫はプッシーという雑種の猫だった。

豚は何て呼ばれていたのか知らない。

このあたりでは、豚はトイレの裏にいるもので、つまりはトイレといっても穴があるだけで、そこで用を足すと、外にボチャンとなって、そのボチャンとなったアレを豚が食べる仕組みになっている。

この豚については面白い話が幾つもあるのだけれど、話すたびに寒い空気が漂うので、最近は控えている。

でも、ちょこっとだけ。

どんな様子か想像してほしい。。

用を足そうという時に、ズボンを脱いでケツをだす。穴からブツを急かしている豚の鼻息は、最新式トイレの温風装置の比なんてもんではない。小汚い穴倉から覗く大きな黒い豚の鼻。ブヒョウ、ブヒョウと鼻息が当たる。周りでは蝿がたくさん飛んでいる。ビチャビチャと下のほうで豚が啜る音。なんともいえない感触。

さて、こんな風に動物と人間がごっちゃになっているゴアの住まいには、やはり恐ろしいぐらい害虫がいた。

ルーシーに追い出されるジョビは、いつも2階に隠れて我が家でゴロゴロしていたし、プッシーもニャアニャア鳴いて2階で涼んでいた。

そういうわけだから2階の部屋は、この動物達が運ぶ蚤だらけで、潰しても潰してもわらわらと沸いてくる始末だった。

手も足も蚤に刺されて毎日を過ごした。あまりにも痒くて気が狂いそうになったので、バイクで街にある薬局を訊ねた。

「家に蚤がたくさん発生してしまって、退治ができないので、薬をもらえませんか。あとそれと、痒み止めの薬も」

インドの薬局は薬事基準が日本と異なるから、日本で売られていないような薬品がたくさん置いてある。

薬局のおじさんは、いかにも薬品を取り扱うという風情の顎鬚を生やしていて、フムと言うと、ピンク色の液体入っている瓶と、粗雑な紙で仕上がっている箱に入った粉末を出した。

ピンク色の液体は痒み止めだという。

タイにも似たような薬品があったので、なんとなく使い方がわかった。

蓋を開けて匂いを嗅ぐとツンと酸味の帯びた匂いがした。

「朝晩にこれを塗りなさい」とおじさんは言った。

「で、これで蚤を退治しなさい。これはDDTだ」と言った。

DDT?いまDDTって言ったよね。

僕は一緒に薬局を訪れた連中に言った。

DDTは、たしか社会の教科書で読んだことがある。

戦後間もない頃に、頭に虱がたかった学童にマスクをして白衣を着た医者が粉を吹き付けているモノクロ写真だ。たしか僕の記憶によれば日本では禁止されていたはずだ。

「DDTって使ってもいいんですか?」

僕がそう尋ねるとおじさんは質問の意味が分からないという仕草でYesとインド風に頭を揺すって答えた。

*

*

最近、僕はDDTについてWebで調べた。

DDTは安価に合成できて少量で殺虫作用を持つ薬品で、蚊や虱といった黄熱病、チフス、マラリア等の病原体を感染させる昆虫を殺虫するのに効果を発揮すると書いてあった。

発癌性が疑われたのだが、最近の研究では発癌性そのものに否定があるらしい。それがDDTだ。

当時、インドに居た時はインターネットもあるわけではないので、DDTをまるで呼び戻された悪夢を見るような目つきで見てしまった。

小麦粉と片栗粉の中間みたいな白い無臭の粉で、床にバラバラとばら撒くだけで、

このDDTは想像を凌駕する効果を発揮した。

床に撒いて放置すること1時間。

たったの1時間で、大量の蚤と見た事のない昆虫の死骸が地面に山盛りになった。

そしてしばらく僕らは、咳が止まらない独特の薄気味悪い症状に見舞われ続けた。

2006年06月16日

マカロニチーズ荘

日系人が住んでいたり日本食レストランがあるエリアで、2ブロック離れるだけでスラム街だから、夜中に銃声が響くといったなかなか物騒な場所でもある。

それでも、街の中心には寺院もあり、火の見やぐらもあるので、物騒とはいいつつも壮観な景色で、日本に居るのとかわりのない街並みが続く。

90年代中頃には日本の大手スーパー「ヤオハン」も進出していたので、買い物にも不自由しない立地だった。

そのリトルトーキョーに「ダイマルホテル」という台湾人のお婆さんが経営する安宿があって、長期滞在者や日雇い労働者、ハリウッドで夢を見る役者希望など、さまざまな日本人が寝ぐらにして生活していた。

宿自体は大した建物ではなくて、長い階段を上ると小さなカウンタースペースがあって、小さく区切られた部屋とボロボロで光沢を失ったリノリウムの床が空寒い雰囲気を醸し出している、そんな感じの安宿だ。

宿は一泊20ドル前後。

赤井英和がアメリカに武者修行した際に、ここを常宿にしたのでも有名で、色紙が置いてあったりする。

僕はアメリカにまでわざわざ来たんだから、もっと違うところに宿を借りたかったのだが、一緒に旅をしていた友人が、旅先での想像しうる限りのさまざまな不安等を打ち明けてきたので、渋々リトルトーキョーに向かい、ここにしばらく滞在していた。

「ダイマルホテル」に滞在して恩恵が受けられる一番の利点は、日本食が食べられる、これに尽きた。

以前アメリカを旅行していた時に、散々食事で苦しんだので、食事に恵まれたのは、本当に助かった。

朝からパンを食べて、夜にはジャガイモを炒めたのと分厚いステーキ。

こんなのは文化的な人間が食べる代物じゃないぐらいの考えだったので、3つ軒先が離れた日本食レストランで食べられる〝焼き魚定食〟なんてのは、涙が出るぐらい有り難かったのだ。

でも旅の本質は異文化に触れることにあるというのが僕の考えでもだったので、旨い旨いと言いつつも、なるべく早くリトルトーキョーを離れたかった。

だって、〝焼き魚定食〟だったら、日本で食べたほうが旨いし、わざわざ飛行機を乗り継いでロサンゼルスで食べなくてもいい。

だから、リトルトーキョーで日本食を口にするたびに、うんうん、美味しい!、はっ、でもこれで満足したダメだ、みたいな厄介な心情の狭間に自分ひとりで勝手に苦しんでしまった。

ヴェニスビーチに移動した後に、サンフランシスコに行くというプランを非常に待ちわびた日々であった。

事実、リトルトーキョーでは何もすることがなかったのだ。

裏とか表の境界線のない国には、逆輸入したアダルトビデオがたくさん売られていたから、ノー・モザイクな映像にちょっとは興味を持ったというのは嘘じゃないけど、おっぱいがユサユサ揺れるアダルトビデオ観てアメリカで時間を潰したくない。

もっと有益なことをしたいのだ。

古着屋も日本人プライスだし、見る価値がなかった。

*

*

仕方なしにボンヤリと「ダイマルホテル」のカウンタースペースで、日ながチェリーコークを飲んでいたら、ある日の午後、台湾人のオーナーが何やら言ってきた。

その頃は、からっきし英語の会話がダメだったので、四苦八苦ヒアリングしてみると「アンタ、暇そうだから、裏の駐車場の草刈りやってよ」とのことだった。

俺が暇そう?余計なお世話だっつうのと思いつつも、本気でやることがなかったので、「ああ、いいよ」と、快諾した。

「ちゃんと刈ってくれたら、ご飯ご馳走してあげる」というご褒美に思い切りそそられたからである。

そんなわけで、手渡された緑色のプラスチックのバケツとやたらと重たい桑を担いで、外に出た。

気温は摂氏34度くらいあったけど、土方や解体現場でアルバイトをして旅行費を稼いだぐらいのコウ選手にしてみれば、チロっと生えた雑草を刈るのなんて朝飯前の月形半平太だ。

口笛吹いてのんきに桑をかざしたら、あっという間に終わった。

巨大な牛が横たわったみたいなゴミ箱に雑草をぶちまけると、勢いよく階段を駆け上がり、「終わったぞ、ババァ、飯出来たか?」と怒鳴りつけた、というのは嘘で、「あのーすみません、終わりました」と、しどろもどろに拙い英語で告げた。

台湾人のお婆さんは、「アイヤー、もう済んじゃったかい」とビックリしていた。

中国人が本当に「アイヤー」と言うのを今日まで知らなかったのだから、その言葉を耳にしただけでも、ロスにまで来て草を刈る意味があったというものだ。

旅というのは何が起きるのか分からない。

水シャワーを浴びて短パンに着替えた。

充実した気分で、足取り軽く、清清した顔をして戻ると、なにやら香ばしいチーズの香りが漂った。

目の前のテーブルに、グツグツに焦げたチーズの乗っかったマカロニ。

簡単な食事が数多くあるアメリカ料理の中で、ナンバーワンに人気のある「マカロニチーズ」だ。

茹でたマカロニにチーズを絡めてオーブンで焦がしたシンプルな食事で、「この野郎、手ぇ抜きやがったな」という気持ちがチラッと霞めたけど、強欲っぷりでは4ブロックぐらい先まで、その名を轟かせているオーナーだったわけだから、きっと貴重なもてなしだったのだろう。しかも汗を掻いた後だったので、塩気が程よく、あっという間に平らげた。

モチモチしたマカロニに香り豊かなチーズが湯気を立てて巻かれている。

カリカリに焦げたチーズの周辺に少しタバスコを垂らしたり、ケチャップを掛けて食べた。

一気に食べた僕を見て、お婆さんは満足そうに微笑んで、「みんなには内緒だよ」と口に指を当てて、冷蔵庫からよく冷えたバドワイザーを持ってきた。

リトルトーキョーもそう悪くない、そんな風に思ったロサンゼルスの夏の午後だった。

2006年06月07日

チェロ パキスタン

日常語の常套句においても同国は出てきて、インド人が話す会話に耳を澄ますと「チェロ、パキスタン!」と呟いているか、怒鳴っている光景を目にすることだと思う。

インド亜大陸を旅するバックパッカーの間で、省略して「チェロパキ」と交わされている台詞だ。

「チェロ」はヒンディ語で「出てけ」とか「あっち行け」といった、ぞんざいな扱われ方をする言葉で、インド人は野良犬に向かって「チェロチェロ」と追い払ったりしている。

外国人が、インド人からこの言葉を浴びせられるといったら、商品を買うときに、大幅に値下げを試みた場合だろうかと思う。

インドの買い物というか商品には、値札が貼ってなく、極端に言うと〝買い物をするときには値段交渉が必要〟な国である。

もちろん、ボンベイにあるマクドナルドで買うマックフライポテトが、買う人によって30Rpだったり、55Rpだったりする、というわけではなく、値札がある然るべきところには、ちゃんとあるけれど、ないところには、そんなもの最初からありはしないのだ。

だから買い物をする人は、その人が持つ経験や度胸、ブラフ(はったりや駆け引き)、さまざまな能力を引き合いにして、安く買わなくてはならない。

「別に私は値下げなんかしなくていいもの」と開き直って、言い値で買う輩がいるけれど、殆どが他の旅行者から蔑まされたり、馬鹿にされたりする。

そんな値段交渉がある国で、インド人もびっくりな値下げを試みてしまうと、「チェロ パキスタン」と冷めた口調で言われて、追い払われるのだ。

インドに滞在して一度も「チェロパキ」の洗礼を受けてない輩は残念ながらボラれていたと思ったほうがいい。そうでなければ毎回ギリギリの適正価格で買っていたか。

*

*

ところで、旅人が提示される価格には3種類があり、よく「ジャパニーズプライス、ヨーロピアンプライス、イスラエリプライス」と囁かれたりしていて、ジャパニーズプライスが一番高く、イスラエリプライスが一番安いというのが世間一般の見解のようだ。

イスラエリは、外国に行くと、いたるところにいる旅行者で、タフな具合に金銭交渉に長けているというのが特徴だ。

インドにおいて、インド人VSイスラエリの値段交渉を見るのほど、暇な旅行者にとって楽しいエンターテイメントはなく、さすがイスラエリ、インド人から「チェロ パキスタン」となじられても、顔色ひとつ変えずに笑顔で「OK、Let's go with you(よし、お前と一緒に行こうぜ)」とすぐに切り返し、なかなか引き下がらずまた交渉を再開していたりする。

インド人も舌を巻く旅行者だ。

僕ら日本人旅行者の間では、「チェロパキ」という言葉そのものが一人歩きして、その語呂や語感が感覚的に遊ばれ、インド亜大陸を旅する旅人達の言葉として溶け込み、だんだんと形容動詞化して、高頻度で使われていくようになっていた。

日本人らしい特徴である。

お腹が痛いとか、朝が起きれないとか、そのほかここでは書けないヤバイことに対して「チェロパキってんじゃねえぞ」とか、「チェロパキっちゃった?」という風に、「チェロパキ」が頻繁に日常会話に登場した。

僕自身も何度かチェロパキすぎちゃって、その最たるものはガンジス川のほとりにあるゲストハウスで18時間気を失ったという体験だ。

こんときばかしは、脳も身体も人生も総てがチェロパキ状態だった。

では、パキスタンで。

2006年03月17日

釜山への船路

西日本の、とりわけ北九州地方一帯からの海外へのアクセスとしては、非常に馴染み深いこのルートも東日本出身の自分にとっては新鮮そのもので、沖縄から船で台湾に行くのと同じくらい、かつてから夢見た旅のルートだった。

仕事の関係で北九州地方に長らく滞在していたので、仕事を除けば、その滞在自体が旅のようなものだったわけだけれども、鹿児島本線で数十分で到着できる下関から韓国に行くことを達成するというのは魅力的すぎるプランだったのだ。

船は毎日出港しているし、19時に下関を出発する関釜フェリーだったら翌朝の8時過ぎには釜山に到着する。

船の中には大浴場も設備としてある。

往路で9,000円、復路で8,100円。合計金額17,100円。

こういうのをロマンと呼ばずして何をロマンとするのだろう?

フェリー乗り場は下関駅から徒歩5分程度のところにある。

煌びやかとまでは言い難いけれども、さすがに外国と結ばれている船着場だ。

収容力もそれなりで、バングラディッシュのダッカにある一番の高級ホテルぐらいの赴きと威厳を持って聳え立ってる。その日は平日にも関わらずフェリーを待つ人はたくさんいたので驚いた。大量の荷物を背負っている韓国人のお婆ちゃんや中年のおばさんがほとんどで、そこらじゅうからキムチの匂いが溢れていて、もうすでに韓国のような雰囲気である。

船は品川から伊豆七島にむけて乗る東海汽船とほとんど変わりがない。

前述したように、この船には大浴場がある。どうもこれは日本と韓国の血塗られた渋い歴史を垢といっしょに流してしまおうという政府側の魂胆をフェリー会社が受諾したことに始まるらしい。

というのは冗談だけれども、とにかく日韓両方の旅人が巨大なフェリーでお湯に浸かってのんびりできるうれしいサービスだ。

隣の国の見かけは殆ど同じ種族なのに、入浴という習慣をひとつとっても似ているところもあればまるで似ていないところもあるのが面白い。

まあ、もっとも、僕が韓国に行った日は時化の強い日だったようで、波乗りをしているかのようにお湯がザッパンザッパンと揺さぶっていたので、のんびりするどころじゃなかったわけだが。

ついでながら船の施設について触れると、船の中には食堂やカラオケ施設もある。

食堂のメニューは日本食と韓国食の両方があって、カツ丼定食1,000円とかキムチチゲ定食900円とかである。

最後の晩餐的な日本食を堪能するのもいいだろうし、早速韓国料理に舌鼓を打つのも良いってわけだ。味はそれなり。この食事が食べたいためにわざわざフェリーで韓国までに行くんですよっていう人はたぶん10億人に1人もいないだろうが、無かったら不便極まりない、そんな食堂だ。

そうこうしているうちに船はゆっくりと韓国に向けて出発する。

周りでは無料サービスのお湯を使って韓国の激辛ラーメン〝辛ラーメン〟を食べている連中もいる。鼾を掻いているのもいれば、カードゲームで賭博をしているのもいる。

とにかく船は無事に出航する。

さて、突然だけれども、皆さんは<船酔い>たるものを経験したことはあるだろうか。

僕は何度か船旅を少ないながらもしたことがあるんだけれども、船酔いだけはどんだけ体調が悪くても患うことはなかったし、ましてや、この俺が船酔いなんてするわけないじゃないかぐらいまでタカをくくってきていた。僕を船旅に向ける何事にも変えがたい原動力だったし、案ずることはないという旅の開放感にも繋がっていた。

それがなによりも船旅における絶対的神話だったのだ。

釜山へフェリーで行く前までは。

船酔いというのは無間地獄のスパイラルだ。

決して逃げることはできない。

一度三半規管が狂ったら降りるまで狂ったままだ。

頭がグルグルして、もはや吐くものが無いとしても許されない。僕自身は元々の体質なのかお酒を飲みすぎて気持ち悪くなっても吐けないので、ただひたすら苦しみを味わうだけだった。

トンカツをたらふく食べた後に、マーガリン一箱とオリーブオイル一瓶をミキサーに掛けて攪拌したリッターのジュースを一気して、富士急ハイランドでジェットコースターを梯子したあとに、ボディブローを食らい、鼻から豆乳を吸い込むような気分を想像してほしい。

しかも船の中はキムチくさい。

ニンニクと唐辛子を混ぜ合わせた香りが次から次へと鼻を通じて自分の中で充満していく。

もし俺が差別主義者だったらいまごろ心もとない台詞でコイツらを罵倒しているだろうなと思うほどに。

幸か不幸か僕は差別主義者ではなく、寧ろその対極にありたいと日々願う人間だったので、呪詛をぶちまけることはなかったが、そのかわりに朝の8時までのたうちまわる事になった。

船酔いの洗礼はあまりにも容赦の無い施しだったのだ。

さて、朝の8時。

釜山に着いた僕は魚介類の屋台が豊富なチャガルチ市場の近くにある安宿に飛び込んだ。

道一杯に茣蓙を引いた韓国人がその日獲れた魚を並べて売っていたり、市場の中には食堂とかもある。見ごたえのある活気がいい市場の端にある安宿だ。

しかし、この日の僕はどうやら船酔いだけではなく熱もあるようだった。

船の中で湯冷めして完全に体調を崩したらしい。

レセプションだけが英語が通じるのが救いで(韓国語はアニョハセヨぐらいしか分からない)、しかもオンドルという韓国の伝統的な床暖房がある宿だったので、フラフラな姿で荷物を紐解いて、宿の従業員に体温計を借りて倒れた。

熱は39度あった。辺りでは賑やかにハングル語で何かを言っている。市場の喧騒がここまで伝わってくる。

「・・・・ハセヨ?」

部屋でひっくり返っている僕を見て、従業員が心配して訊ねてくるけれども、僕には彼のハングル語が分からない。

レセプション以外は英語が通じないのだ。

記憶が朦朧としている。でもたしか宿の目の前は薬局だったはずだ。

何とかそこで解熱剤を手に入れなければならない。

食事もとらなくてはならない。

キムチの匂いはもうたくさんだ。

でもその前に僕の身体は睡眠を求めている。

僕にはそれがはっきりと感じられる。

優しい従業員にもお礼をいわなくちゃいけない。

「体温計、ありがとう。ちょっと熱があるみたいだけれど、寝れば大丈夫だよ」と。

身体がいうことをきかなくて動けない。

突然、人気の無い公園で猫が一匹だけ毛繕いしている映像が頭の中を流れた。

意識が混濁している。

猫はニャァニャアと鳴いていて、なぜか僕はその猫に怯えている。

口をあけた猫の顔が笑っているように見えるのだ。

そして毛繕いを繰り返すごとに猫がどんどんと小さくなっていく。

キムチの匂いはもうたくさんだ。

「ありがとう」

もう一度猫が「ニャー」と鳴いて映像が途切れた。

2006年03月16日

サダルストリートの夜

サダルストリートは、20年以上前は〝地獄に一番近いストリート〟と呼ばれていたらしい。

インドのカルカッタにある路地だ。

20年前ぐらいだと、道ばたのいたるところに乞食と野たれ死んだ乞食が溢れていて、うっかり足を踏んでしまい「oh!sorry」と謝ったら、その男はとっくに死んでいたと、まるで冗談のような本当の話が毎日起きていたと当時を知る旅人は言う。

道ばたで死ぬ人間もいれば生まれる人間もいて、オギャーと、たらいの中で生まれたかと思えば、その1メートル先で野良牛がボタボタと糞をしている。

そしてこの一帯は安宿が集中していたので、パスポートを売り飛ばした旅人も同じく道ばたで倒れていた・・・、とまあ、とにかくすさまじい状況だったと古いアルバムを眺めるように懐かしむ諸先輩方もいらっしゃる。

しかし、今日のサダルストリートは、そんな様相はまるで感じられず、何年か前に政府が打ち出した浄化政策の効果で実に小奇麗に落ち着いている。

噂によると乞食と野良牛をまとめてデカン高原に放り出してきたと囁かれているぐらいだから、その徹底ぶりな浄化政策にはうなだれるばかりだ。

牛もほとんど見かけないし、サダルストリートに限っては乞食の数がそれほど多くない。

それでも突然の雨に降られるだけで、ダムが決壊したかのように膝ぐらいまで水に浸かってしまう街の光景は相変わらずだし、夜になると、このあたりをねぐらにするインド人の麻薬常習者や詐欺師がぞろぞろと道に現れてくる奇々怪々な油断のならない街角は、サダルストリートらしい雰囲気だ。

さて、パラゴンホテルという安宿の斜め前には、一杯が1Rs(約3円)のチャイ屋が店を構えていた。

何が欲しい?そう言わんばかりに首を斜めに上げて合図するインド人にヒンディ語で「エク チャイ(チャイを1杯)」と告げる。

素焼きの手のひらに乗るほどの大きさのカップに注がれるチャイは、舌にザラッと何かがこびりついてドキリとさせられるけれども、シナモンやカルダモンの湯気がたつ安息の効果を与えてくれる一杯だ。

飲み終わった素焼きのカップは回収されることもなく、そのまま地面に投げつけて捨てる。

そうすればやがては地球にリサイクルされるのだ。

インド人もヒッピーもバックパッカーも分け隔てなく地面に座ってこのチャイを飲んで時間をうっちゃっていた。

ブリキで出来た灯油ランプの乏しい灯りだけが頼りなので、灯りの周りにコソコソと集まる彼らの後ろ姿は蛾のように刹那的な寂しさだ。

お腹が空いたら近所の安食堂に潜り込むか、そうでなければ屋台で食事を済ませるのが大半で、どうしてかカルカッタに限ってはチョウメンと呼ばれるチベット風焼きソバのレベルが高いようで、他の主要都市では味わえない貴重なものだった。

日本人にとって故郷の懐かしい香りがする10Rs(30円)の焼きソバはバナナの葉のお皿になっていて持ち帰りもできる。

体重が減ってすっかり痩せ細った僕らは、不吉な咳をコホコホとしながら殆ど手掴みに近いような状態でこれを食べたものだった。

2006年01月31日

ペティナイフ

果物ひとつ食べる行為を見ても、文化や国によって違いがあるようで、例えば葡萄を食べる時に、ヨーロッパ人のほとんどが皮を剥かずに、若しくは吐き出さないで、そのまま食べるのが普段の習慣になっている。

意外にも亜大陸インドにおいて、葡萄はポピュラーな果物で、ロザリオ・ロッソに近い赤葡萄やマスカットが、2月くらいからしょっちゅう屋台で顔を出していた。

小粒だけれど甘みがあり、それでいて、日本で買うより安価だったため、見かけるたびに買っていた。

喧騒的なカルカッタのサダルストリートにある老舗のゲストハウス、そう、あのパラゴンホテルの重々しい鋼鉄の玄関の横に毎日同じ夕刻になると並ぶ籠を持った果物売りも同様で、その日の収入を得ている彼らの主力な商品は、バナナと並んで葡萄が圧倒的だった。

水道から直接汲み取るローカルウォーターで洗い、インクの滲んだ新聞紙に並べて、まだ肌寒いカルカッタの夜を蝋燭の灯りで過ごしつつ、毎晩テラスで食べたものだ。

2月のカルカッタの夜は日本の5月くらいの季節で、バティックに包まり、気持ちのよい夜風にあたってノンビリできた。

テラスで思い出したが、カルカッタにはなぜかチョウメン(チベットの焼そば)の旨い屋台が多く、懐かしい故郷の味に近かったので、テイクアウトに持って帰って、チョウメンと果物で食事を賄った。

パラゴンホテルは日本人以外のヨーロッパ人の旅人も常宿にしていたから、彼らも夕刻になるとぞろぞろとテラスに現れた。

僕らが葡萄の皮を吐き出しているのをみると心底驚きの表情を見せ、、キョトンと僕らが皮を吐き出している姿に「日本はマジで贅沢だなぁ」としきりに感心していた。

*

*

一箇所のゲストハウスで一番長く生活したのはポカラのレイクサイドにあるゲストハウスで、3ヶ月ほどひとつのゲストハウスに滞在していた。

ゲストハウス以外となると、サウスアンジュナのルーシーズハウスになるが、ルーシーの家は行くところではなく、帰る場所だから、意味合いが異なる。

3ヶ月のゲストハウス生活となると、それは宿での生活というよりはアパートに近い生活なのだけれど、旅人の中にはゲストハウスに3年住んでいるようなツワモノがごろごろしているのだから、それはそれでキリがない。

ポカラのゲストハウスは庭にある台所が使えたので、たまに気が向くとそこで食事を作った。

簡単な料理ばかりで、パンにヤクのチーズを挟んだサンドウィッチや、スクランブルエッグなどを作っては気の向くままに食べた。

果物はインドほどではないが、とりあえず食べられて、バナナやオレンジ、林檎が一般的だったと記憶している。

林檎を食べるスタイルとなると、これまたお国柄が出て、僕らが包丁で全部カットして、お皿に並べてから食べるのに対して、ヨーロッパ人はぺティナイフを使ってちょっとずつ切ってナイフに乗っけてそのまま食べていた。

もちろん包丁やペティナイフがヴィクトリノクスのナイフであることは往々としてあったわけだけど。

ぺティナイフはヨーロッパで包丁以上に頻繁に使われているアイテムで、ちょっとしたハムや肉やチーズを切ったり、果物を切ったりするのに重宝する小型のナイフのようなものだ。

ぺティナイフで林檎を剥くときは全部を向かないで、片手で持つところだけ皮を残す。

皮のむいた実の部分は一口サイズに切ってナイフに乗っけたまま口に運ぶか他の食べる相手にあげる。

ちょっとずつ果物を食べる時間はゆったりとしていて至福だった。

贅沢な過ごし方のひとつだ。

そして、ペティナイフを上手に使いこなす人が食べる林檎ほどなぜか美味しそうに優雅に見えたものだった。

さっと手元にあるサフィーと呼ばれる布でナイフを拭くと布袋にしまう姿に惚れ惚れした。

日本でペティナイフとして有名なのはヘンケルスだろう。

ステンレス製だから錆びることもないし、手入れがラクである。

ペティナイフを買う条件は、なんといっても持ちやすさと切れやすさに尽きるわけだが、どちらを考慮してもヘンケルスは見事だ。

スパっと切れる正確さはさすがとしかいいようがない。

値段も手ごろで探せば2千円代からあり、それなりのモノが買える。

2006年01月06日

バリ島の正月

前にも何処かで書いたけれども、00年1月1日~1月3日まで、僕の記憶は丸々ブラックアウトしてしまっていて、いまだに思い出すことが出来ない状態である。

でもまぁ、それは半分以上は自業自得が招いた結果だから、しょうがないんだけれども、いささかの不気味さは、やはり、残る。

その数日前の12月30日に、バリ島のスミニャック近くの道路で、バイク事故を起こして30メートルぐらい吹っ飛び、緊急で病院に運ばれ、医者に入院を勧められるも、一番強力な痛み止めやら抗生物質やらを貰って何とか断った。

というのも、翌日の12月31日にバリ島のとある場所でカウントダウンのオープンエアのパーティが待っていたからである。

僕はそのためにバリ島に来たようなものだったのだ。

ますますと病院のベッドの上でカウントダウンなんてできやしない。

足なんて怪我でボロボロだったから、もちろん踊れやしないんだけれど、何処で大晦日を過ごすかというのが一番の重要なポイントなのである。

そういうわけで、無理やり友達と2人で、大晦日の午後一番にパーティ会場まで行った。

本当はエントランスが数百ドル掛かるそのパーティは、オーガナイズが適当で、会場を開ける前に現地に行けばなんとかなるらしいという噂は当たっていたようで、僕らはとりあえず金も払わずに芝生の上でゴロゴロとした。

その後、なんとなく覚えているのは、23時59分ぐらいからのカウントダウンぐらい、というわけだ。

午後の大半の記憶も何処かに飛んでしまった。パーティが始まった瞬間の記憶もおぼろげだし、その後数時間の記憶もセピア色の写真のように現実感を見失っている。

僕は1日に1個しか飲んじゃいけないような強力な痛み止めを数錠呑んだ上に、アルコールを大量に摂取して、しかも・・・・、まあそれはいいか。とにかくまるでジョニーデップの店で倒れたリバーフェニックスのような状態だった。

明け方、泡を吹いてぶっ倒れているのを発見された僕は、なんとか会場内にあるテラスのcafeに行って、コーヒーを飲んだようだ。

〝飲んだようだ〟というのは可笑しな表現だけれども、このあたりになるとイマイチ自信がない。そう言われれば確かにそうかもしれないなぁとしか言えない。

その時に、ジロちゃんという日本の友達に会ったような気もするし、会ったというのは僕の想像のような気もする。これもどうなのかは分からない。

まあ、これには後日談があって、帰国後の代々木公園のパーティで、そういえば、バリ島でジロちゃんに会ったような気がするんだけれども、ちょっとよく憶えてないんだよねと言ったら、ジロちゃんも「あぁ、やっぱしあの時会ったのって、koちゃんだったのかぁ、俺も完璧にFucked upしてたからさぁ。会ったのって本当なのかいままで不安だったんだよ」と笑っていた。

ジロちゃんはシルバーアクセサリーを作る職人で、僕よりも5つぐらいの年上の完全なヒッピーだ。パーティの時は必ずFucked upしているジロちゃんもきっと記憶が曖昧だったのだろう。

さて、1月1日の午前10時ごろ、帰りのタクシーの中でガタガタと震える僕は、ロスメンに着くと同時に医者を呼んで貰った。すぐさま駆けつけた女医さんは、脊髄へ直接、睡眠薬と弛緩剤を打った。

そして数日間、暖かい肥沃な泥沼のような眠りにコンコンと就いたのである。

2日めぐらいに何かを喋ったりしたらしいが、もはや記憶の領域から遠い出来事となる。

僕は何度かぶっ倒れているので、わりとその辺のことには実体験から詳しいつもりなんだけれども、さすがにこの時ばかりはキツかった。

97年のサウスアンジュナのフルムーンパーティの後に2日間昏睡したのといい勝負だった。

2005年12月20日

バリリズムクリスマス

ご存知・・・、かどうかは知らないが、バリ島はバリヒンドゥーと言って、インドネシアに伝播したヒンドゥー教が独特に発展した島独自の宗教があり、その宗教の中で規律とモットーを重んじて人々は生活している。

実際にインドにおける不可触賎民(ハリジャン)の位置を示す身分制度は無いにせよ、緩やかにカースト制度が存在する島だ。

たしかプダンダと呼ばれる祭司がいて、多くの庶民はシュードラというカーストであったと記憶している。

そして、庶民の生活の実にさまざまな到る所に、このバリヒンドゥー的な宗教習慣が実際に見られる。

ウブドゥはもとより、クタビーチやスミニャックのどんなサイケデリックな店ですらも、朝になれば必ず店の入り口に葉っぱで包まれた花の乗ったお供え物が置いてあるし、山の方では獅子舞とルーツが同じであろう被り物をした動物が練り歩いている。この島を訪れる多くの旅人がまずは驚く事実だ。

日本の、とりわけ東京のクリスマスは、シュプレヒコールの如くクリスマスソングが鳴り響くので、否応がなしに12月24日がクリスマスであると強制的自覚を強いられ、豪華絢爛な装飾のデパートとその徹底としたシーズンイベントに、日本人はキリスト教を信じるのか?と、外国人に錯覚させるほどの勢いがあるという。

しかも、その数日後には神社にお参りをするものだから、更なるその豹変振りに、外国人がケムに巻かれるのは有名すぎる話だ。日本の特徴的な嗜好の一面である。

これがバリ島となると、まるで逆の立場に追いやられ、自分が否応ナシにキリスト教圏外に、今居るのだ、と気付かされるわけである。

でもこれはもっともな話で、国民的に無宗教感が蔓延する日本だからこそ、クリスマスをひとつの年行事として成立させてしまう傾向がある、

つまり日本人にとっては、7月7日の七夕も12月24日のクリスマスイブも同列なのである。どちらも年行事として捉えて、同じ性質で、或る意味、宗教が立ち入る隙がない。

だから、少なくとも信仰心からしてみれば、バリ島の感覚のほうが正しいと言わざるを得ない。

さてバリに腰を据えて旅をしていた頃、ビーチで日焼けして、夕方までロスメン(バリの安宿)でナシゴレン(インドネシアの焼き飯)やサテー(焼き鳥)を頬張り、ビンタンビアやバリハイを呑んでは寝るという自堕落な生活をしていた。

そんな日々でも、朝食の時間だけは毎日ちゃんと起床して食べるように心がけていた。

心がけていたといっても朝の10時に起床するのすら、呪詛を呟くほどだったから大した早起きじゃないんだけれど、どうしてそこまでして早く起きるのかというと、バリ島のロスメンはアジアの他の国々のゲストハウスと違って、朝食が出るのである。

これは節約生活をするバックパッカーにはありがたいことだ。

だいたいがフルーツとパンと卵とバリコーヒー、コーヒーの粉がたっぷりと沈んだバリコピである。

網を編んだテーブルに置かれた朝食を、バリニーズのふくよかな微笑に囲まれて食べる。

木陰の竹製のしっくりとしたテーブルで、軽くシャワーを浴びた後に食べる朝食は格別だ。

12月24日、その日も例外ではなく、いつも座る少し段を登ったプールのよく見えるテラスで新聞を読みつつ、朝食を食べていた。

何気なく目にやった英字新聞のその日付で、僕らはようやくその日がクリスマスイブだってことを知った。

半袖と短パンで迎えるクリスマスはまるで実感が湧かなかった。

特にクリスマスソングが流れるわけでもないし、もみの木があるわけでもないし(椰子の木ならあるけれど)、街のどこもが昨日と同じであった。

新聞さえ読まなければきっと永遠に気が付かなかったに違いない。

「やれやれ、今日はクリスマスだぜ」僕と僕の友人は揃って言うと、わけもなくテラスでゲラゲラ笑ってしまった。

今日がクリスマス!そう思うだけで笑いが吹き出た。

それはとてつもなく僕らにもバリ島にも関係ない行事に思えたのだ。

僕らの周りにあるのはキラキラと水面が輝くプールとお香の漂うテラスと、コパトーンのサンオイルの甘い香りにビーチサンダルだった。

僕らがあまりにも大笑いしているので、ロスメンのスタッフが、おいおい、一体どうしたんだと様子を見にきた。

目に涙を浮かべてヒィーヒィーと呼吸をする僕らは何とか笑いを堪えて、「メリークリスマス!」と大きな声で言った。

突然なにを言っているんだ?、こいつらは、と言うかのようにキョトンとした顔つきでスタッフが首を傾げていた。

こんなクリスマスもたまには。

2005年11月10日

カオサンの夜(2)

ざっけな街角のオヤツはまだまだある。

カオサンの真ん中にある〝カオサンでは〟上等クラスのホテル、D&Dの付近によく出没するのが、10Bのパッタイの屋台とバナナパンケーキの屋台だ。

パッタイというのは、お米の麺を炒めたタイの焼そばで、ニラや厚あげ、もやしや卵が具に入っている。

砕いたピーナッツが上に散らしてあるのが正統的だという。

アツアツの麺にシャキシャキしたニラとモヤシが新鮮な食感で日本の焼そばに近い。

お好みでナンプラー(魚醤)を振りかける。

このパッタイが10B(30円)で、しかも山盛りに食べられる屋台がこの辺りによく出没している。

3日もカオサンに滞在すれば、片手に氷で冷やしたシンハービールを持ちつつ、器用に麺を啜る姿が板についてくるってものだ。

西欧人を意識してなのか、屋台の看板には慣れない手つきで「vegetable only!」なんてペンキで書きなぐってあったりする。

バナナパンケーキは、クレープのようなオヤツで、バナナを練りこんだパンケーキ生地を鉄板でふんわりと焼き上げて、ココナッツミルクかコンデンスミルクを垂らした甘いお菓子である。

出来たてのそれは、アツアツでしかもサックリと香ばしい甘い匂いを放ち、亜熱帯のタイに相応しいバナナの味が立ち込める、しばし旅の疲れも忘れる味であった。

こちらも10B。

一度ハマると、バナナパンケーキ屋の前を買わずに通り過ぎることが出来ないほどの、中毒性があり、旅人の心を魅了するものであった。

2005年11月09日

カオサンの夜

カオサンロードにはバックパッカー達ご用達の有名無名の屋台や格安レストランがゴロゴロしていて、そのうちの何店かはカオサンの顔ともいえる名店である。

その通りの端にあるセブンイレブンの前に、夜中から朝方だけにかけて営業する粥屋があって、この店の粥は絶品だった。

サラサラしたスープの雑炊(タイ語でカオトン)ではなく、ねっとりとトロトロに煮込んで米がとろけているお粥の屋台だ。

お粥はタイ語でジョークとたしか発音する。

カオサンに潜んでいる貧乏なバックパッカーは勿論のこと、タイ人もオート三輪タクシー(トゥクトゥク)に乗って、わざわざ訪れるほどの好評ぶりであった。

よく煮込んである薫り高いタイ米に、コクのある味付けがしてあり、刻んだ葱や生姜、香菜が浮かんでいて、卵が落としてある。

すっと蓮華を入れると、豚の臓物や鶏の臓物が匙の先にあたり、思わず顔がほころぶ。

そして、臓物と刻んだ生姜の相性が絶妙で、噛むと滋味と青臭さが拡がる。

なかなか他では食べられない味だ。

1杯20B(60円)。

亜熱帯の常夏の国でじっとりと汗をかきつつ深夜に食べるお粥というのは、意外と懐かしい味であり、ナイトライフをエンジョイした帰りに啜る一杯は、胃に優しい、故郷の味に近いものがあった。

特にRCAやスクンビットで踊って呑んだ、アルコールが抜けるか抜けないかの状態で食べるのが、なんと言ってもナンバーワンで、僕らも例外ではなく、バンコックで遊んだ毎夜、ゲストハウスがランブトリーstにあるにも関わらず、わざわざ手前のセブンイレブンでトゥクトゥクから降りて、この粥屋を目指したものだった。

あの店は、まだあるのだろうか。

半袖と短パンにボロボロのゴム草履をひっさげ彷徨う深夜のバックパッカーを迎えて、温かい粥の一杯を提供していて欲しいものである。

2005年09月08日

八丈島メランコリ(3)

1時間か2時間程度のドライブで周遊する。

島の観光センターでは島の名物である〝光るキノコ〟を鑑賞することができる。

元気が幾分減少しているエノキみたいなそのキノコは、真っ黒なフェルト布に覆われたプラスチックボックスに入っている。

人目を避けるように闇の世界に住んでいるそのキノコを僕ら鑑賞人は布に顔を突っ込むように近づいて、見るのだ。

「うっわぁ、すっげぇ。マジでピカピカに光っているよ」

ジメっとした焦げ茶色の腐敗土に聳え立つキノコはなんだか不思議だ。

どうして植物が蛍光色で輝くのだろうという疑問。

植物と言うよりは蛍光ゴムのようにも思える。僕らは思わず唾を呑む。

小さい頃に布団に入ったあと、ポケットに忍び込ませていつまでも覗き込んだ蛍光塗料が塗られたおもちゃを思い出した。まるで宝物をみつけたみたいな気分だった。

でもこのキノコは塗料が塗られているってわけじゃない。あるがままに光るのだ。

種の本能なのだろうか。だとしたら夜にもなお輝かんとするその菌類はいったい何から護ろうとしているのだろうか。

パーティ会場のデコレーションのようなので思わず20分間ぐらい見とれてしまった。「そろそろ行くよ~」という声でハッと目が覚める。

*

*

次に訪れたのは島の頂上でもある八丈富士だ。よく晴れた日だったら、山の頂きから島が一望できる。で、そのよく晴れた日が今日ってこと。

ちなみに八丈富士の頂上には「八丈富士ふれあい牧場」があって、八丈島で愛飲されている新鮮な牛乳を生産している。

そしてここで有名なのがその牛乳で酪した「八丈バター」である。

豊かなコクがいっぱいの「八丈バター」は島民以外からの人気も高い。パスタに絡めても最高だし、鉄板焼きで包み焼きも素晴らしい。香り高いバターのコクが広がる。

でも残念なことに乳牛やバターの生産工程のコスト高の煽りを受けて、品質保持が難しく、もう生産を打ち切ったという話だ。

島独特の牧草を食べる乳牛から取れる独立したバターであるだけに、誠に惜しい話である。

実際に島内のスーパーでもチラホラ見掛ける程度でもあった。

*

*

辿り着いた牧場では、ピューゴヒュゥゥと右へ左へ容赦なく強風が叩き付けて、まるで怒りを抑えられない竜神のようだ。

遠くのほうで風車が倒れていた。

足腰に力を込めないと吹き飛ばされそうだ。息をするのも苦しい。

飛行場と大自然が共存している風景。濃いブルーの海面がどこまでも続いている。

なんとかして駐車場から山小屋まで到着すると、数人の外国人バックパッカーが所在なさそうに牧場に散らばる乳牛の群れをぼんやり眺めていた。

珍しいのか、暇なのか、まるで表情からは読み取れない。

疲れているようでもあるし、充電しているようでもあった。

旅人というのは時々そんな顔をすることがある。

ふと思ったのが、どうやってこの人たちはここまでやってきたのだろう疑問だった。

車で来たような雰囲気じゃなかった。

「あいつらさ、もしかして徒歩でここまで来たのかな」僕がウシオに耳打ちする。

「いや、まさか。いくらなんでも、それはできないよ。だって、相当の坂だよ。」

その通りだった。車で登っても結構な急勾配だったのだ。

「でも、車がないよ。顔に生気がないぜ。あれきっと歩いてみたんだよ」

「そうなのかなぁ・・。」

不思議だった。それから僕は外国人バックパッカーは信じられないぐらい徒歩で何処までも歩くという話題に花を咲かせた。

事実、帰りがけに僕らがノンキに車を転がしていたら、彼らがとぼとぼ歩いているのが見えた。

やっぱしコイツら歩いてきたんだ。すげぇ。

ここから野営場まで行くのは夕方近くになるだろう。

大きなワゴンじゃないから乗せられないのが残念で仕方ない。

でも、僕らもそうやって旅先で歩いたものだ。ガンバレ。異国の人たちよ。

2005年09月04日

死体を喰らふ犬

※TOPページの写真について少なくとも説明しなくてはいけない気がした。何故その写真を撮ったかということではない。僕がその写真を撮ったことに付随するインドで何が起きたか、ということについてだ。

朝6時半に目がさめるものの、いまだに頭痛が激しくて、まるでこめかみにネジを打ち込まれているような気分だった。

前の晩にゴアで買ったズボンを燃やしてしまって火事になりかけたからかもしれない。

20時ぐらいから酩酊して、火の附いている蚊取り線香に脱いだままのズボンを被せてしまったのだ。

トータルリコールのような真っ赤な惑星に辿りついて、はしゃいているところを揺さぶられ、夢から目が覚めたのは12時を回るところだった。

パチパチと景気良く燃えているパンツは僕を一気に現実まで呼び戻した。

「ま、まずいぞ。火事だ。火事!」

「ねぇ、水よ、水!!凄い煙じゃないの、なんなの一体!?」

なんなのかだって?こちらが聞きたいぐらいだ。夢の中の真っ赤な大地はこの燃え盛る炎だったのだ。

こういう時、意外と効を成すのがマンガの情報だったりするわけで、なんかの作品のシーンにあった〝水を直接掛けるより、ビショビショに濡れた布で火を覆うと火事は消える〟という情報が僕の頭を過ぎった。

そして、まさにここインドはバラナシで役にたったわけだ。

人間、マンガと言えどもなにかしら役に立つものである。

僕は急いでバケツに汲んである水(これはシャワーで使う水だ。もちろんまともなシャワーがないからこそバケツが置いてある)に兎みたいに跳ねて近寄ると、つい先日買ったばかりのバティックに何の躊躇いもなしに水をドップリと浸けて燃え盛る炎をめがけて一気に被せた。

ジュゥ。

断末魔の最後の叫びみたいに視界から赤い色彩が消え去ると、布が燃えた独特の匂いと煙が勢いよく飛び散り、なんとか火は消し止めることができた。

「ハハハ…」

なぜだか笑い声が出てきてヘニャヘニャと腰が抜けた。

「危なかったよ、マジで」

それだけ言うとゲッソリと疲れが出た。

危うくインドのガンジス河のほとりで、消し炭みたいに黒焦げになって発見された挙句、ゲストハウスを全焼させてしまうところだったのだ。

完全に火が消えたのを確認すると、玄関の扉をこっそりと開けて、お香を焚いて近隣のバックパッカーやゲストハウスのインド人を実際にケムに巻く為に準備をした。

ボヤを起こした事実に対するカモフラージュである。

それから僕らはとりあえず片付けを明日に回すことだけを決めて、原因も結果もそれにまつわる煩わしい言い争いを全部避けて眠りに就いた。

*

*

ベナレスの朝は早い。

現地での読みはVaranashi(バラナシ)。

悠々としたガンジス河のあるインドのヒンズー教の聖地だ。

現世の行いで来世が決定されるとするこの宗教では、ガンジス河で沐浴することにより現世の罪が洗い流されて、来世に繋がる・・・と信じられている。

聖地と聞くと厳粛で緊張のある風景を想像しがちだが、そんな考えは沐浴場(ガート)に到着して1秒で粉々に吹き飛ばされることになるだろう。

物売り、何を言っているんだかサッパリ分からない拡声器で怒鳴り散らされるヒンズー語(全世界の憤りを背負った不運な斑模様の鳥がギャオスギャオスと叫んでいるようなシロモノ)、ボートに乗らないかと耳打ちするインド人、輪になって野糞をしているインド人(平均して4人、多いときになると8人ぐらいの大所帯)、糞尿を撒き散らす牛の集団、迷子になった羊や山羊、河で洗濯する人、飯を焚く人、歯磨きする人、石鹸で身体を洗う人…。

それがガンジス河だ。

なるほど、人間の渾然とした生から死の総てのドラマがここで繰り広げられるわけだ、と多かれ少なかれ旅人は気付くことになる。

それでも朝6時から7時くらいの時間のガンジス河は ─こういう表現は変だけれども─ 営業時間前のパブのような雰囲気で静かで気持ちがいいものである。

人の数もそんなに多くはないし、いくらなんでもインド人だって、寝てる人だっているのだから。

何人かの早起きの連中が歯を磨いたりシャンプーをしたりしているだけである。

ヴィシュヌゲストハウスのテラスからはこの悠久のガンジスを眺めることができた。

レストランもあるので食事をすることだって出来る。

僕はケロシンコンロで湯を沸かして自分でチャイを作ってボンヤリと何も考えずに朝からガンジス河を見詰めるのが大好きなのである。

まだ霧に包まれているガンガーは僕の心を落ち着かせた。

手元にある文庫本(開高健のエッセイ。開高健のエッセイは海外で読むのに適した本の一つだ。僕が大好きなのは「地球はグラスのふちを回る」である。)をぺらぺらと捲って、眠たい眼をこすり、河と向き合う。

かけがいのない時間だ。

しばらくして7時も過ぎる頃になると、僕らは食事に出かける。

ゲストハウスの食堂で済ましてしまうこともあるけれど、たいていの場合は外まで出かけて食べるようにする。

ホンダのバイクにキィを差し込むと…っと、それはここじゃなかったゴアの話だ。

ゲストハウスの部屋に南京錠を掛けると、牛が道をふさいでいる石畳の裏路地を抜けてアリババレストランまで行く。

ベジフライドライスとコーラ。

決して美味しいとは言い難い味だ。

でも不味くても食べないと体調をおかしくするから仕方なしにポソポソの細長い米をコーラで流し込んで腹に詰める。

コーラなんて・・、と言う人はバラナシの衛生状態を知らない人だけが無責任に放てる言葉だ。

しっかりとビン詰めされたコーラが一番安全というのは常識にも近い。

いたるところで牛がぼたぼたと糞を垂らして、蝿が飛び交うこの街を訪れる機会があるようだったら覚えておいて損はない。

*

*

さて、その日は、ゲストハウスに戻らずにフレンズゲストハウスに泊まっているドイツ人カップルの部屋まで行った。

同じくそこのゲストハウスに泊まっているスペイン人のカップルとボートを借りてガンガーの向こう岸まで渡る約束をしていたのだ。

さすが世界に名高い几帳面なドイツ人、準備もすっかりと終えて何時でも出かけられる風に用意が整っている。

一方、スペイン人カップルはまだ眠たそうに布団に絡まって半分夢の中のようだった。

「やれやれ、この人たちまだ寝てるよ」

なんとなく日本人とドイツ人だけが分かり合えるような時間厳守の宿命を背負う人種同士、顔を互いに見合わせ、ガートで先に待っていると彼らに言い残して、ゲストハウスを背に向かった。

ガートに腰掛けてボート屋と交渉を終え、しばらく待っていると、絵葉書を買わないか、ドルをチェンジしないかと囁くインド人の後ろからスペイン人カップルが現れたので僕らは舟に乗り込んだ。

向かい側に行くには必ず昼間ではないと危険だ。

それと一人で行くのも危ない。

少なくともこうやって複数の人数でパーティを組んで行くのが最善である。

ゲストハウスの壁には何枚もの行方不明者のリストが貼られている。

夜中にガートを歩く旅人や河の向こう岸まで行こうと試みた者はみんな行方不明になっているのだ。

舟がガートから離れる。

しばらくすると ─舟が河の中央に達する頃になると─ 、この河の巨大さに気付くこととなる。

まるで海原のようである。事実、海豚や鰐だっているぐらいだし。

*

*

あと数十メートルで岸に辿り着くという距離だった。

それは明らかに異質な臭いだった。

誰彼もなくボートが岸に近づくにつれ、その「臭い」に気がついたことだと思う。

圧倒的な激臭が鼻についた。

それでも数分は誰もそのことについて指摘をしなかった。

最初に話したのはステファンだった。

「クソっ、なんだこの臭いは?鼻どころか目に染みるじゃねぇか。」

僕もたまらなく彼に続けた「ゴミじゃないぜ、これは」

みんなが一斉に布や袖で鼻を塞ぐ。

ボートを漕いでいるインド人だけが何事もなかったように詰まらない顔をして仕事に従事している。

到着したその岸は、不思議な場所だった。荒涼とした何も無い土地。

地平線の果てのような場所。たしかにここでは何が起きようとも不思議じゃないようだ。人を一人消すぐらいなんて簡単なことのように思えた。

地面を見たことのないカマドウマにそっくりな蟲がワサワサと跳ねている。白骨化した骨があたりに散らばっている。

「凄・・・。」僕らは完璧に絶句した。

臭いが充満する理由も無い荒涼地帯にも関わらず一層に強くなってくる。

どうやって渡ってきたのか、野良犬がたくさん居る。酷く虚ろな眼で涎を垂らして人間を伺っている。

その先に溶けた犬の死体。犬の死体を生きている犬がガツガツと食べている。

そして…、さらに先にあるのは人間の死体だった。

包帯でぐるぐる巻きにされた足のない人間の死体。その死体を犬が食べていた。

ゴリゴリと不吉な音を立てて、内臓を食べている。可笑しなことだけれど動物が屍骸の内臓から食べるというのは本当だった。

蝿が何千匹と飛び回っている。死臭で息が詰まりそうになる。

まさに言葉を失うとはこのことだ。

僕はその光景を表現する手段をもってない。

これからももてない予感がその時感じた。

埋め尽くされない底の深い溝が死体と僕の間に横たわっていた。

不慮の死を遂げた者や子供はガンジス河に流されると耳にしていたし、浮いている死体はよく見かけた。

でもあまりにもリアルティに欠けたその映像は何かマネキンのような余裕すらもあったのだ。

けど今回は違う。

腐敗してるし犬が死体を喰らっているのだ。

犬が人間を食べる!? ジョークなんかじゃない。

いままさにゴリゴリと音を立てて目の前の2匹は食事を愉しんでいる最中なのである。

邪魔でもしたらお前らも食べるからなと、まるで敵対するように我々を見詰める野犬は、僕らの知っている〝犬〟じゃなかった。

それは何かの拍子で間違えて生まれてしまった悪魔の申し子みたいな表情をした動物だった。

結局僕は躊躇しつつも何枚かシャッターを切った。

写真に残したらバチが当たるとか怨念が残るとかは不思議と考えなかった。

ただこれは撮らなくてはいけない出来事だと僕は感じた。

これから先僕はこの写真について説明することがあるかもしれない。

その時はそう感じた。

ドイツ人は「もの凄いグレイトなエナジーを感じる」といって死体の前でディープキスをしている。

スペイン人は死体のある水に浸かって何か叫んでる。

僕らはクラクラして秋の空に近い透き通った青空をただ眺めていた。

これが、98年4月10日の出来事である。

2005年07月25日

八丈メランコリ(2)

八丈島で旅人達の障害ともなるのが移動の手段である。

島であるため、もちろん電車は走っていないし、島内を細々と網の目を縫うようにノンビリ動いているバスの数も極端に少ない。

我々も僅かな滞在期間ではあったが、それでもバスの姿を見なかったほどなので、よほどの少なさなのだろう。

野営場から一番近い食料品が売られているスーパーまで行くのに徒歩で30分ぐらいかかる。

移動手段として思いつくのが、この徒歩での移動。

徒歩だから足とサンダルと暇さえあればどうにかなるわけで、これが一番手っ取り早い。

でも、僕らは限られた時間で島ライフをエンジョイしようとしているわけだから、徒歩での移動は避ける(いや、実際に僕らは最初は歩いてみたのだ。そして一つの結論を導いた ─少しでもお金が掛かろうと、足以外の移動手段を考えようと─ )。

島での移動は我々にはいささかヘビーなようである。

次に思い付くのがバイク。

手練の旅人は50ccのカブを船に持ち込んで、そのバイクで移動をしているらしい、なるほど車の往来がほとんど見掛けない島だったら、それはさぞや気持ちよいだろう。風に吹かれながらバイクで疾走する。

ゴアやバリみたいだ。

でも残念ながら(そう実に日本に居ると〝残念ながら〟という言葉を使うようになる)、日本でバイクを運転するには、あの忌まわしき国土交通省だかなんだかが発行している運転免許証がないとダメなのだ。

ゴアやバリでも必要なのかもしれないけれど、そんなの所持して運転をしているアホは居ないし(特にゴア)、僕は持っていないにも関わらず、涼しい顔して運転をしていた。だから、バイク案も却下。

となれば残るは自転車か車かということになるわけだ。

自転車は免許が必要ないかわりに脚力と忍耐力と、徒歩ほどではないにしろ幾ばくかの時間を必要とする。コストパフォーマンスも車に比べたら安い筈だ、というのが僕らの最初の認識で、島に到着してから僅か数時間で、そのか弱い認識力は塗り替えられた。

レンタルサイクル1日:2100円/台

レンタカー3日:8000円/台

なのである。レンタルサイクルを必要としたら、人数も考慮して少なくとも3日間で16000円掛かることになる。雨が降らないとも限らない。

それに比べてレンタカーは3日で8000円だ。もちろん普通のセダンである。

我々がクラクラしたのは、さっき飲み干したビールと空腹のせいではないのは確かなようだ。

で、僕らの移動手段の最終決定に鎚を打ったのが、島民の決定的な、そして貴重な証言だった。

前述したように僕らは最初、徒歩で食料品が売られているスーパーまで移動した。いくらキャンプ生活だって、空から食事が降ってくるわけではないのだ。

「すみません、こんにちわ」

僕らが声を掛けると中から笑顔の気持ちのよいお姉さんが出てきた。

「はーい、いらっしゃい」

店の中に竈があるらしく、焼きたてたばかりの香ばしいパンの香りがする。お腹がギュルギュルと減ってくる。

「あの、ちょっとお伺いしたいんですけど、僕らいま底土野営場にテントを張っているんですが、夜に島の温泉に行こうとしていて、その、自転車を借りて移動しようと思っているです。で、もし自転車で移動したらどれくらい掛かりますか?」

僕らがそういうや否やお姉さんがケラケラ笑った。随分と明るい人である。なんか凄い楽しそうだ。ヒャッヒャッヒャーと店の中に笑い声がこだました。

「アッハハ。ありえないってぇ、お客さん、温泉には自転車でいけないわよ。もし行ったとしたら3時間以上かかるんじゃないかしら。せっかく汗を流したのに、またシャワーを浴びなくちゃいけなくなるわよー。」

「えぇ、そうなんですか?」

島の反対側に温泉が集中しているのは、WEBで検索したりしたから予備知識で知っていたけど、まさかそんな3時間以上かかるなんて。

「え、じゃあ、車で行かないと無理ですよねぇ」。

僕らはまるでよく訓練された文鳥のように口と目をパチクリさせて質問をした。

「そうねぇ。うーん、温泉に行くのであれば、やっぱレンタカーかねぇ。レンタカーあったら、島巡りも楽しいし、ラクだからね」

お姉さんはケラケラ笑ってそう言った。

ということで、僕らは「あそこ寿司」(なんて名前だ)という痺れるネーミングのお寿司屋さんの先にあるレンタカー屋さんに向かい車を借りた。

3日間で8000円。

ちなみに「あそこ寿司」では島の魚だけを料理した島寿司がある。ワサビではなく洋芥子で食べる八丈島独特の漬け寿司。これを食べないで島を語ることは許されない。

ピカピカの銀シャリに乗った小ぶりのネタ。ほんの少し醤油をつけて口に運ぶ。

完璧な寿司である。

閑話休題。

とにかく僕らは車を借りた。

レンタカー屋のオヤジさんはたしかにこう言った。

「帰る直前に返しにくりゃいいよ。そしたら港まで送ってやらサァ~」と。

僕らはなんとなく怖じ気つくような尻込みするような態度で面食らい会釈する。

島の生活。僕らの常識がかなわない。でもまるで悪くない。

島を降りて、まだ3時間も経っていない日の出来事である。

2005年07月20日

八丈メランコリ(1)

これから八丈島に向かおうっていうのに、さっきからメリーゴーランドの映像が頭から離れないったらありゃしない。

東海汽船─という名の恰幅のいいシロナガスクジラ─は気持ちよく滑り出したし、2等席無しのわりには、自動販売機の真ん前に場所も確保できたっていうのに。

船全体の雰囲気だって大型連休の素敵な始まりを予感している。

メキシコのバティックも敷いて、占領地のアピールもオーケー、100円の毛布もたくさん借りた。

それでも、頭の中の映像はビカビカと月夜もおびやかす照明が発情した牝牛のように照らしまくる姿と、ツルツルのプラスチック製の木馬が摂氏100度の熱で溶ろけたキャンディのように渦巻いている姿で、埋め尽くされている。

木馬が上下に揺れながら回る姿が見えて、剥き出しの歯と瞬きの無い目が光跡のように伸びていく。

そんな映像。

メリーゴーランドのほかにはなにも存在していない。漆黒の闇だ。

たまにあることだが僕はうっかりするとそんな遊園地に紛れ込んで、ちょっと抜け出せなくなる。僕が産み出した世界に過ぎないとはいえ、一度踏み入れてしまうと大変なんだ、とにかく僕を支配していく。

木馬は全部で12頭。これはいつも決まっている。

11頭でもないし、13頭でもない。必ず12頭だ。木馬以外は見たことがない。

あまりにも毎回同じなので、一度どうにかして順番に名前を附けてやろうと考えてみたことがあったけれど、どうもピッタシの名前が浮かばない。

仕方ないので僕は思い切り空気を吸って叫んでみる。

そうなんだよね、実は僕は知っているんだよね。こうすればとりあえず木馬の回転だけでもとりあえず止まるってのを。

深夜の遊園地に迷い込んじゃったら、ありったけの空気を吸え。これが僕のローカルルールと処方箋。

すぅ~、。

でも木馬はどんどんスピードを高めて、溶ろけた飴みたいにもっと横に延び、煙を吐いて空高く飛び立って、赤い飛沫と黄色い息を吐いて粉々に砕けちゃった、で、変わりにチンパンジーの楽団が歯を剥き出しにしながら演奏を始めやがった。ウッシャッシャウッシャシャ。

ふぅ、うまくいかないものだ。

それにしてもさっきからどうしてそんな映像ばかりが目に付くのだろう。

パーティでもないっていうのに。

そう、今回僕らはレイブじゃない旅にでている。八丈島でキャンプするのだ。

東京品川の竹芝桟橋から18時間。伊豆七島と云う名の島々の先端。島の路面には真っ赤なハイビスカスが咲いているという。晴れていれば八丈富士の頂が見え、牧場では牛がモウモウと鳴いているとか。

その島に唯一ある底土野営場ってところにテントを建てる予定。島でのテントは我々としては初めての試み。

島に行くのに民宿も予約しないでテントだけで行くって話をしたら方々から目を丸くされたけれど、きっとどうにかなるものだ。

何度パーティでテントを張ってきたのか分からないぐらいだし。むしろそっちのほうがしっくりとくる。

少なくとも僕らにとって。

もちろん、台風さえ来なければね。

それにさ、野営場って響きがいいじゃないの。そりゃロマンやファンタジーからは程遠いかもしれないけれど、なんだか、一昔前の放浪者にでもなった気分がする。

一昔の放浪者?チンパンジー?、どうかしている。

*

*

旅の予感は大切だ。うまくいくだろうという気持ちと、少し混ざる不安。

高まる気持ちと期待感を這わせて東海汽船がどんどんと推進を高めてゆく。

細かく散らばったガラス片のような摩天楼が揺れる。当たり前だけれど、灯りの数だけ見ず知らずの人の人生がある。

でもなんだか不思議だ。

幾千万の都民のそれぞれの夜。彼らはどんな連休を過ごしているのだろうか。

*

*

群馬の前橋に仕事で飛ばされていた友人が、ひさびさに東京の本社に戻ってきた。出身が三宅島で、帰島するというので、その高校の友人も一緒に船に乗っている。

高1の時からの親友。予備校・大学も一緒で、かれこれ15年の付き合いになる。

そう思うと随分と時が過ぎたのだなとしみじみとした気分になる。

放課後にいつまでも日が暮れるまで遊んだりした。

彼は大学の推薦入学を狙ってたから、すべての授業に出席し、遅刻も早退もしていなかった。(それに比べ、僕らは全科目をそれぞれ割り出し、この科目ならいくつまで落とせるかと綿密に計算し、ひたすら授業をサボって、学校の隣にある喫茶店でゲームをしたり、居眠りをしたりの日々だった。)。

でも、彼は高3の受験の時期になると、同級生の兄貴が発した「男なら二浪しても早稲田を目指せ!」にまんまと僕らと揃って感化され、某大学の推薦入学を蹴って、桜を散らした。あげく、一浪したけれど、僕と同様、早稲田に入学できず、雁首揃えて入学式で肩を並べたわけだが。

とにかく15年だ。長いのか?長いのだろう。

当時は、今は無き渋谷の「なんじゃもんじゃ」で合コンするのが楽しみだったな。嗚呼、わが青春。

その彼がデッキで煙草をくゆらしている。大きく吸う煙草が蛍のように赤く灯っている。

三宅島出身である彼は毒ガスがまだ大量に残っている島に帰島するのだ。

そこまでして帰るという故郷に対する気持ちは僕には分からない。

もし僕がバンクーバーにでもいて、東京がガスにやられたとしたら、それでも帰るだろうか。

マスクを着用しないと生活できないというその故郷をひとめ見たいと思うのだろうか。

少し塩味のする海風にあたって、そんなことを考えた。

かわりばんこにビールを回す。

遠くで白波が荒々しく深海生物の鋭角な歯牙みたいに船に噛み付いているが見える。

*

*

深夜。

ハッとして目を覚ましたら午前2時だった。

自動販売機の前にバティックを敷いただけのお粗末な寝場所だけれど、しこたまビールを呑んだせいか気がついたら眠りに就いたらしい。

毛布の周りにポテトチップスやら薫製のイカやらが散在している。

チンパンジーの楽団も何処かに消えてしまった。いい兆候だ。

他のメンバーも深い夢の世界にいっているようだ。ウシオが寝息を立てている。大学時代からの仲間。ゴアのチャポラで3月3日3時33分33秒に待ち合わせをしたんだけど、僕が48時間以上遅刻して迷惑を掛けた。

三宅島の友人とは面識がある。校内で紹介した記憶がある。

エンジン音と被る寝息が深夜を想わせる。

話し掛けようとも誰も起きちゃいないしビールも空ばかりなのでもう一度眠りに入る。

きっと次に眼が覚めるのは三宅島到着だろう。

*

*

アナウンス。「・・・・へ到着の方は・・・」

硫黄の匂い。

*

*

あたりに硫黄臭が充満していた。おい、起きろよ。三宅島だぞ。モソモソと身を起こす。

眠たい瞼をこすり、キャンプ場に持っていく予定の〝モズクスープ〟をカップにあけ、お湯を注ぐ。

海藻独特の優しい塩分とスープが温まる。空きっ腹にちょうどいいみたいだ。

それにしても凄い臭いだ。温泉場のような臭いが漂っている。

屁ぇ、こいてんじゃねえぞとアッコちんに言うと、「してないっつうのー」と嗾けられた。

さて、MAEZAWAよ、本当にガスマスクしなくていいのか?周りを見渡しても、していないの、お前だけだけど。

「平気でしょ。死にはしないよ」

そうだけど。ゲホッ、ゲホッ。少し話すだけで、自然と咳き込んでしまう。

有毒ガスを吸い込んでしまうのだ。船の中でさえ、こんな状態なのに…。

しばらくすると船が停泊した。みんなで見送りをする。目が沁みて、息をするのが辛い。

友人には申し訳ないが、手を振るだけで精一杯だ。

じゃ、またね。帰りに会おう。

八丈島へと船はさらに波を荒々しく蹴散らし進み、船の揺さぶりが不機嫌にも眠りを起こされてしまった中世のドラゴンのようである。

思わず九州の小倉から韓国まで船で旅立った日の悪夢が蘇る。あれは酷かった。グルグルと三半規管がやられて船酔いになったのだ。

でも吐こうにも吐けない。そんな辛さ。嫌な汗が背中に伝わり、地獄が手招きしている状態。

そんなナイトメアスパイラルが寄港地の釜山まで続いて、僕は韓国到着後にも、気持ち悪くてキムチの匂いを嗅いだだけでウエッってなってしまったものだ。

この船もそれに近いものがある。右へ左へと荷物がずれる。

グルグル。

*

*

やっぱしこの日の波は荒かったらしく、島の逆側の港に東海汽船は停泊した。

その関係で港から徒歩で5分で到着するはずの野営場は港から徒歩数時間に早変わり、僕らはテント地までタクシーをとばすことにした。

椰子の木や南国風の平屋が続く。

ここは本当に東京なのだろうか。

沖縄のような光景だ。

庭先に咲き誇る原色の花々にみんなしばし見とれる。

潮の香りと澄み切った青空。

運転手さんが民謡を歌う。窓を開放して島の空気を堪能する。

*

*

到着した野営場は想像していたよりもこじんまりとしていた。敷地が2面に分かれている。

トイレと洗面所と台所を挟んで右側が、海に近く、景色が捌けている。

そのせいか、テントを張っているのも若い連中が多く、学生の姿が目立っていた。

左側はエアポケットみたいな芝生で、周りが木々に囲まれている。

釣り人や外国人バックパッカーが多いようだ。木にロープを吊るして洗濯物を干している人もいる。

真ん中にキャンプファイヤの焦げ後が見える。

「さて、どうしよっか」

タクシーからすべての荷物を降ろして僕らは考えた。

住めば都という言葉は僕は非常に大好きで、慣れちまえばこっちのもんっていうポリシーは、生きる上で得なほうに作用するんじゃないかなって気もする。

でも、テントを建てるときはその立地条件をもっとシリアスに考えなくちゃいけない。

それは景色だけが総てじゃないってことを意味している。もちろん見晴らしが素晴らしいところというのは魅力的だ。でも、やっぱ一番の要素は、雨風がどのようにしのげるかだ。僕らはその必要性を、今までのキャンプ生活で骨身に沁みるほど学んできた。

八丈島の野営場の右側はどうやら景色は冴えていそうだけど、夜は強風に煽られそうな気がする。

これは予感だ。

「右側もいいけどさ、夜は辛そうだよね。海風がすごくなりそうじゃない?」

「だよねぇ。ちょっと怖いね」

「左側の真正面の突き当たり、あそこ、良くない?あそこだったら風もそんなに当たらないだろうし」

僕らの結論はこうだ。

つまり左側のようなハレのスペースはたしかに景色も突き抜けているので開放感がある。

でも学生が多いし、にぎやか過ぎる。逆に左側は全体的に静かな感じで、経験豊富な旅人が揃っている。彼らは賢い。しかも雨風がしのげる。

つまり、彼らは〝そういう〟場所を探すのに長けているのだ。必要性と安全性。そして旅人達が知る快適さ。

ということで、僕らは右側にテントを建てた。ビールを片手に口笛を吹きながら。

降りそそぐ日光と夏の予感。うっすら香る潮騒。亜熱帯の植物。

雲ひとつない透き通った青空。天国みたいだ。

でも、ここは本当に東京都なのだ。

2005年06月07日

岩井海岸「地引き網」

週末は毎年恒例の「岩井海岸 地引き網ツアー」に行ってきた。

一泊2日で、夕飯はお刺身、さざえの壷焼き、天婦羅、伊勢海老の刺身orあわびの踊り焼き、もぎたての枇杷、ホイル焼き、イサキの塩焼き、地の魚の酢もの、エトセトラ。

朝食は朝7時40分から最寄りの海岸で地引網、獲れたての魚を浜辺で料理。お刺身、なめろう、天婦羅、粗汁、炭火焼、鉄板焼き、エトセトラ。えとせとら・・・。

これでお一人様9240円。安い。

超お勧めプランである。

そもそも岩井海岸のあたりは漁業が盛んで、新鮮な魚が豊富なことで有名。

そこで伝統的な漁法である地引き網をその場で体験できてかつ、浜辺で潮風にあたりながら朝食を迎えられるという何とも一粒で二度おいしいプランが出来上がったわけである。

申込みは、岩井民宿組合に電話をするだけ。宿はどこに泊まるか決まっていない。毎年違う宿でもあるし、空いていれば○○に泊まりたいってのもオーケー。ただ、基本的には組合の裁量に任せる感じ。6月最初の週の地引き網だったら、5月中旬には電話を掛けておきたい。

今回お世話になったのは川名館という宿。広い庭ではバーベキューもできて、お風呂のあとには夕涼みが気持ちよい宿。新館と別館に別れている。僕ら以外には学生のサークルと宇田川さんという、とある業界では知らない人はいないという、まだ若々しい75歳のおじいちゃんと、その甥の2組だった。宇田川さんとは夕飯のちょっとしたキッカケから仲良くなり、焼酎やら刺身やら、おつまみやらをご馳走になり、カラオケもお世話になって、結局12時まで宴会をした。お世話になりっぱなし。ためになる話もたくさん聞いた。

*

*

さて、この時期の岩井といえば、魚以外にもビワが有名で、6月初旬のこの時期は肉厚な瑞々しい橙色のビワがたくさん採れる。

タイミングが合えば、ビワ狩りも良い。もぎたてのビワが食べ放題。こちらは、30分1800円。南房総の房州ビワは上質のジュースのようにフルーティで甘い。今回生まれて初めて体験し、お腹いっぱいにビワを食べた(30個ぐらい)。

ビワの木が何本かあるわけだが、コツとして〝甘い実のある木〟が1本あったら、そこを攻めること。まるでハイエナのような発言だが、これはけっこう正解。ひとつ試して甘かったら、たとえ実が濃くなくても、たいてい甘いようだ。僕らはまるまるひとつの樹を食べ尽くしてしまった。

*

*

ところで、プランの枢軸の伊勢エビ、エビやらカニといった甲殻類アレルギーのある人もご安心あれ。

伊勢エビの代りにアワビが出る。

アワビは、まだ生きていて、それを炙りながら醤油を垂らして食べる。なんとも残酷なシーンだけど、潮の香りがたっぷりのコリコリしたアワビは涙モノ。こうちょっとレモンを搾って食べる。もう目が細くなる。

伊勢エビのお頭(おかしら)は、味噌汁にしてくれる。濃いめの味噌汁は新鮮な海の味そのもので、葱を散らしてるだけなのにひとつの料理のように力強い。場合によっては、めばるの刺身なんかも登場。

*

*

地引き網は朝7時40分から。

雨天の場合はどうなるか知らない(いままで降ったことがない)。

浜辺には轟々と炭が炊かれていて、旬のイシダイとかスズキとか鯵とかが塩焼きされていて空腹を刺激する。粗汁もある。たっぷりの魚のアラが鍋のなかから覗いている。

天婦羅もその場で揚げていて、かぼちゃ、白身、かき揚げと豊富。それにしてもどうして田舎の人は天婦羅を揚げるのが上手なんだろうか。

加えて、近くのウドン屋さんが出す打ち立てのウドンもある。そしてテーブルには、おにぎりとお茶。潮風にあたり、海を眺めながら食べる朝食は贅沢だろう。

*

*